И вот теперь является бродяга, который заявляет, что его дом чуть ли не лучше, чем это любимое и лелеемое жилище старинного семейства!

— Брат! — раздался сверху веселый голос, и по ступенькам лестницы в зал сбежала тоненькая девушка в красном платье с серебряной каймой и таких же шальварах.

Цокая каблучками парчовых домашних туфелек, она подлетела к брату и бросилась ему на шею. Однако тут девушка заметила за его спиной странное создание.

— О, Аллах! — вскрикнула она, закрывая лицо покрывалом.

Девушка не носила парду, столетиями скрывавшую красоту индийских мусульманок от постороннего взора, но вековая привычка прятаться привела к тому, что у многих женщин почти инстинктивно возникало желание укрыть лицо от чужих глаз при любой неожиданности.

Однако еще больше хотелось стать невидимым для ее взора несчастному Секандару, который выглядел весьма нелепо в слишком узком для него ширвани, из которого торчали кривоватые ноги. Показаться в таком виде на глаза девушке! Секандар готов был провалиться на месте, только чтобы прервать эту сцену. Он заметался, стараясь стать так, чтобы сестре хозяина не было видно хотя бы обнаженных частей его тела из-за спины брата. Однако ему удавалось это слишком плохо для того, чтоб он мог почувствовать себя нормально.

— Кто это там за тобой прячется? — опасливо спросила девушка у брата.

Тот, похоже, решил немного повеселиться. Он резко отскочил в сторону, оставив несчастного без последнего укрытия. Секандар, проклиная в душе такое вероломство, даже подпрыгнул от отчаяния, а потом вдруг присел, пытаясь натянуть полы ширвани на голые колени.

Девушка воздела руки к небу, забыв о своем воздушном покрывале, которое теперь не скрывало ее лица. Щеки ее расцвели красными пятнами, но Секандар все равно назвал бы ее необычайно хорошенькой, если бы не был так занят сейчас тем, чтоб спрятаться от прекрасных миндалевидных глаз понравившейся ему особы.

— Это мой друг, Чадди-шах, — представил его юноша. — Хорош, не правда ли?

— Чадди-шах? Оборванец? Какое странное имя, — протянула его сестра. — Он всегда в таком виде в гости ходит?

— Что поделать, дорогая, он философ, — развел руками хозяин. — Ему так мало нужно. Он считает, что раз пришел в этот мир голым, то надо и уйти ни в чем…

— Зачем ему в таком случае твой ширвани? — ехидно спросила сестра.

Секандар-барк посмотрел на нее при этих словах крайне неодобрительно. Надо же, такая красивая, а туда же, рада посмеяться над его бедой. Злой язычок испортит любое пригожее личико, так говорила его бабушка, и была права!

— Эй, пойдем наверх, дорогой гость, — сжалился наконец юноша и первым взбежал по лестнице.

Секандар последовал за ним, стараясь не думать о том, как выглядит сзади, но все время ощущая на себе насмешливый взгляд прекрасной хозяйки.

Они прошли длинной узкой галереей второго этажа, на которую выходили двери многочисленных комнат. Галерея освещалась чудесными старинными лампами арабской работы, которые стояли на мраморных столиках через одинаковое расстояние. Секандар не удержался и все-таки посмотрел вниз, в зал, где девушка в красном шепталась о чем-то со слугой, отворившим им двери.

«Не иначе, как обсуждают мое появление здесь, — с досадой подумал Секандар. — Надо же, я вторую неделю в городе, а уже попал в такой переплет! Нет чтобы познакомиться с этой красоткой честь по чести, как принято. Глядишь, и понравиться ей смог бы. И почему я такой невезучий?»

Хозяин отворил одну из дверей, и они оказались в просторной комнате, которая поразила Секандара больше, чем все остальное, увиденное в этом доме. На первый взгляд в ней не было ничего особенного — обычные покои богатого жителя Лакхнау. И все-таки Секандар сразу почувствовал, что это именно та комната, в которой он хотел бы жить сам.

В ней почти не было мебели, только несколько предметов: приземистый комодик на гнутых ножках, сделанный из красного дерева и инкрустированный фрагментами другой, более светлой древесины, такой же столик у окна с придвинутым к нему креслом, встроенный в стену шкаф. В алькове — ложе с разбросанными по нему подушками и валиками, а напротив находилась небольшая ванная комната, дверь в которую была приоткрыта.

Овальный свод комнаты украшала мелкая резьба по камню, а в нее были вплавлены бесчисленные кусочки выпуклого цветного стекла и зеркал. Хрусталь светильников разбивал свет, рассеивая его повсюду, и он загорался в глубине синих, оранжевых, фиолетовых линз свода, как в драгоценных камнях.

Кто же этот юноша, который живет в таком сказочном жилище? Секандар огляделся по сторонам, стараясь найти что-нибудь, что давало бы представление о роде занятий хозяина. У одной стены стояли открытые полки с книгами. Не то, чтоб на них царил беспорядок, но было сразу видно, что эти книги читают, а не просто любуются дорогими фолиантами в старинных кожаных переплетах. На другой стене висел в темной деревянной рамке фрагмент древней арабской рукописи — как показалось Секандару, это были стихи, но ему не удалось рассмотреть их хорошенько.

Он не сомневался в том, что хозяин дома вряд ли занят бизнесом. Может быть, адвокат? Нет, исключено — жилища адвокатов выглядят совсем по-другому, они как бы призваны убедить клиента, если те в них бывают, а главное — самого законника, что он уверен в себе, очень современен и выйдет победителем из любой ситуации. А потому у них всегда переизбыток новейшей техники, куча крупных и мелких усовершенствований быта, только портящих уклад индийского дома, а все стены увешаны многочисленными дипломами хозяина или фотографиями, запечатлевшими его в обнимку с самыми знаменитыми из клиентов.

Однако хозяин явно проводит немало времени за письменным столом — это видно по тому, как удобно устроено все на нем, с какой любовью подобраны и расставлены прелестные вещицы: невысокая бронзовая лампа с изящными хрустальными подвесками, образующими все вместе виноградную кисть; письменный прибор из старого серебра; черная ваза с золотым рисунком, напоминающим о культуре эллинов, в которой стоят источающие благоухание свежие розы; ровная стопка бумаги на полированной поверхности… Бумага…

Секандару казалось, что еще мгновение — и он поймет, кто же все-таки этот юноша, но тот вдруг резко скрипнул дверцей шкафа, выведя гостя из оцепенения.

— Надо бы тебе кое-что подобрать, чтоб моя сестра не упала в обморок, — сказал он, перебирая в шкафу какие-то вещи.

Напоминание о девушке и о том впечатлении, которое он, несомненно, произвел на нее, опять вызвало у гостя неприязнь к юноше, поставившего его в дурацкое положение. Секандару казалось сейчас, что он и есть причина всех несчастий этого вечера.

— Вы привели меня сюда, чтобы одеть или чтоб опозорить перед сестрой? — раздраженно начал гость. — Кстати, как вас зовут? Ваша вежливость хромает на обе ноги — вы даже не сочли нужным сообщить мне свое имя.

— Зато я не пытался раздеть тебя в темном переулке, о достойный учитель хороших манер! — улыбнулся хозяин. — Меня зовут Джавед, если тебе так уж необходимо знать, кого именно ты собирался оставить без брюк. Кстати, не забудь, что я представил тебя сестре своим другом.

— Да уж, называя при этом Чадди-шахом — оборванцем! — буркнул Секандар, глядя в угол.

— В тот момент это имя шло тебе куда больше других, — Джавед опять повернулся к гостю спиной и занялся поисками подходящих по размеру брюк.

— Меня зовут Секандар-барк, позовите сюда сестру и представьте как положено, — не унимался гость.

Джавед почувствовал, что начинает всерьез злиться на этого нахала, проявляющего редкую в его положении несговорчивость. Отчаявшись найти подходящие брюки, он вытащил первые попавшиеся и бросил их требовательному грабителю.

— Не хочешь ли ты опять показаться моей сестре в таком виде? Похоже, это тебе понравилось, — усмехнулся Джавед. — Вот тебе брюки, переоденься и проваливай!

Секандар поймал брюки и направился с ними в ванную, всем своим видом показывая, как он оскорблен оказанным ему в этом доме приемом.

— Вы грубиян, — заявил он на пороге, — и вам неведомо, что такое этикет.

Джавед заставил себя пропустить его замечание мимо ушей. В конце концов пусть болтает, что хочет, раз уж в среде лакхнаусских оборванцев приняты такие церемонии, что даже он не может им соответствовать. Через несколько минут этот несносный тип исчезнет из его дома и, можно надеяться, навсегда. Тогда Джавед сядет за свой стол, чтобы записать строчки, мучавшие его весь вечер и сложившиеся теперь в стройные стихи.

Юноша посмотрел на ожидающую его стопку бумаги и почувствовал сильное искушение приняться за дело немедленно, не дожидаясь, пока уберется этот Секандар-барк. Он поколебался несколько мгновений, но желание взять в руки перо было слишком велико для того, чтоб он мог ему противиться. Джавед метнулся к столу и, придвинув к себе чистый лист, схватил ручку.

Скользит, как тень светила, мимо,

Не подарив короткий взгляд,

Та, что всю душу истомила,

Влила мне в сердце сладкий яд,—

проговорил он вслух, проверяя, так ли звучат с голоса стихи, как внутри него.

Однако записать строчки ему не удалось — он понял, что пальцы не могут удержать ручку. Один из них — указательный — совершенно отказывался служить ему. Джавед вывихнул его при ударе во время выяснения, кто из двоих — он или Секандар-барк — останется в брюках.

«Проклятый Чадди-шах, — подумал юноша, вспоминая нелепые претензии своего незваного гостя, — сколько неприятностей из-за одного наглеца!»

В эту минуту отворилась дверь ванной, и оттуда выбежал легкий на помине Секандар с непонятно почему сияющей физиономией.

— Ну конечно, конечно, вы поэт! Как это я сразу не понял! — закричал он, бросаясь к Джаведу.

Тому показалось даже, что он намерен заключить его в свои объятия, и юноша резко отпрянул от разгорячившегося гостя, стараясь избежать этой чести. Секандар-барк и не заметил холодности хозяина, он всплеснул руками и, подняв глаза к небесам, забормотал шепотом только что услышанные им строки.

Та, что всю душу истомила,

Влила мне в сердце сладкий яд,—

повторил он и неожиданно всхлипнул. — Ах как это прекрасно, как прекрасно…

Джавед недоверчиво покосился на него, стараясь понять, не шутит ли его гость над ним. Неужели он такой поклонник поэзии, что готов разрыдаться от понравившейся строфы? Джавед писал стихи на языке урду — еще одном даре слияния разных культур. Этот язык соединил в себе персидские и арабские слова со словами хинди, арабскую письменность с грамматикой хинди. Он возник сам по себе, как цветок вырастает из земли. Его породила жизнь несколько столетий назад.

При дворе мусульманских правителей еще был принят персидский, на нем еще слагали рубаи и газели, воспевая сады и розы Шираза, а в толпе индийских горожан, на базарах и улицах, в среде молодых поэтов Севера рождалась новая поэзия — поэзия урду. Она была неотделима от жизни, от ее кипения, горечи и счастья, она была понятна народу, росла и ширилась, оттесняя чужую для него персидскую речь. Многие мусульмане говорили на хинди, многие индусы — на урду, и совместными усилиями выковывалась и оттачивалась красота и богатство этого языка.

Для Джаведа урду был родным, так же, как и хинди. Он мог бы слагать стихи на обоих, но что-то в душе подсказывало ему, что его поэтический путь лежит на дороге урду, в традициях этого языка, исполненного красоты и гармонии, на котором творили его любимые поэты.

Однако его странный гость тоже, по всей видимости, был не чужд красотам поэтического слова.

— Уж не пишите ли вы сами? — удивленно спросил у него Джавед, не зная, что и думать, и автоматически переходя на «вы».

— Да! — воскликнул Секандар-барк, но тут же поправился: — То есть нет, я не пишу — я переписываю.

— Так вы писец? Каллиграф? Неужели сейчас еще существует такая профессия? — продолжал недоумевать юноша.

— Профессия? — обиделся Секандар. — Я занимаюсь этим исключительно для собственного удовольствия. Мне, видите ли, доставляет подлинное наслаждение переписывать стихи великих. А какой у меня почерк! Вы такого еще не видели! Вот позвольте, я вам продемонстрирую.

Спеша воплотить в жизнь свое намерение, Секандар почти вытащил хозяина из кресла и уселся сам.

— Ну, с чего начнем? — спросил он. — Диктуйте-ка ваши стихи, я их с радостью запишу, так как они мне понравились.

Джавед пожал плечами.

— Что ж, если вам так хочется. Кстати, сам я этого сегодня сделать не смогу — и все благодаря вам, — он показал свой палец гостю, принявшемуся от нетерпения грызть кончик ручки. — Вот видите, вывихнул, когда спасал от вас свою одежду.

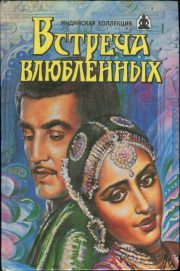

"Встреча влюбленных" отзывы

Отзывы читателей о книге "Встреча влюбленных". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Встреча влюбленных" друзьям в соцсетях.