– Возможно, вы правы, – резко ответила она и продолжила неотрывно удерживать взгляд. Но все же не демонстрировала и холодности, которая была её знаменитым ответом всякому, вызвавшему недовольство. Миссис Холланд не могла так поступить, даже если бы и хотела. Элизабет хорошо знала, что Сноуден был весьма щедр по отношению к ее семье, когда они обеднели, и счета начали копиться. – Но важнее всего не её готовность, а общество и то, что скажут люди. Что они уже начинают говорить. К сожалению, правда не на нашей стороне, и мы должны, как никогда, помнить о необходимости появляться в свете.

– Сейчас Элизабет очень слаба, – без запинки отозвался Сноуден. – И мне жаль так говорить, но это довольно заметно.

Девушка, о которой шла речь, перевела взгляд с матери на Сноудена и увидела доброту на его лице. Зрачки его широко расставленных под густыми бровями глаз неопределенного каре-зеленого цвета расширились, когда он посмотрел в сторону Элизабет. На нём была рубашка из прочного белого полотна и жилет из потертой коричневой кожи. Для него это была своего рода униформа. Конечно, он был прав: Элизабет едва прикасалась к еде со дня смерти Уилла, а ту еду, что получалось проглотить, с большим трудом могла удержать в себе. Она сильно похудела и не ухаживала за волосами, которые теперь висели паклей.

– К тому же, – продолжил Сноуден, – семье не принесет никакой пользы, если в обществе будут обсуждать её состояние. Хрупкость Элизабет только подтвердит догадки людей, которые будут говорить о том, что с октября по декабрь с нашей девочкой произошло что-то плохое.

Элизабет уже не сияла лучащейся искренней улыбкой, которой встречала друзей и знакомых, в те дни, когда была пользующейся популярностью дебютанткой. Теперь об этом довольном выражении лица она могла только мечтать. Но все равно сейчас она попыталась улыбнуться.

Сноуден приводил доводы, которые бы могла высказать и она сама, если бы пожелала. Элизабет позволила тонким векам на секунду закрыться, мысленно вернувшись в Калифорнию. Её тело было согрето солнцем и теплом тела Уилла, её почти ослеплял чистый и яркий свет. Такого никогда не увидишь в Нью-Йорке, где зимой солнце садится в пять вечера, а все стены закопчены чадом масляных ламп. Когда Элизабет открыла глаза, она опять оказалась в захламленной старинными предметами темной комнате с панельной обшивкой из тисненой кожи оливкового цвета и резным деревянным потолком, испещренным пятнами. Маленький, четко очерченный подбородок миссис Холланд дернулся в направлении Элизабет. Она провела длинными пальцами по лбу, а затем прижала кончики пальцев к вискам. Минуту она подумала, после чего спросила:

– И что вы в таком случае предлагаете? Навсегда запереть её в доме словно узницу, как будто она глухонемая, неспособная понять устройство мира? И что прикажете говорить моим друзьям, которые сначала искренне радовались тому, что она жива, а теперь теряются в догадках, почему мы ограждаем её от общества? – Она сделала паузу и опустила ладонь на колено. – Тем друзьям, что у меня ещё остались, – мрачно добавила она.

Сноуден встал и ответил совершенно другим тоном:

– Думаю, я знаю, что делать. – Он подошел к камину. Свет от пламени озарил его необычайно светлые волосы, когда он принялся отчаянно жестикулировать. – Мы устроим прием здесь, дома, где Элизабет чувствует себя уютно. – Он замолчал, раздумывая. – Не бал. Скорее, ланч. Спокойный, милый, при свете дня. Мы сможем пригласить всех, с кем раньше общалась Элизабет. Юных леди, с которыми она дружила. Несколько человек, не слишком много, но достаточно, чтобы пустить молву, что с ней все хорошо и она вернется в свет, когда кончится зима и Элизабет снова будет в порядке – Он повернулся к девушке: – Ведь к тому времени она уже оправится?

Тень улыбки, только что витавшая на губах Элизабет, исчезла. Она перевела взгляд от Сноудена к матери и увидела, что пожилая леди уже обдумывает предложенный им план. Не стоит говорить, что Агнес Джонс, обе мисс Уитмор и кузины Холланд, и Гансвоорт, можно считать, приглашены. Они прибудут в последних творениях своих портных, и буду искоса поглядывать на Элизабет, сравнивая её туалет со своими. Девушку немного мутило от самой мысли о притворстве – всех этих любезностях и натянутых разговорах, в которых ей придется участвовать. Ей придется надеть платье и затянуться в корсет, словно это имело для неё значение.

Полено в камине прогорело посередине и распалось пополам, рассыпав тлеющие угольки по каменной плите, и Сноуден тронулся с места, чтобы затоптать их. Элизабет спрятала лицо в ладони, зная, что ей потребуется намного больше, чем несколько холодных месяцев, чтобы снова стать прежней.

Глава 5

Я слышала, что пары помоложе порой обустраивают одну спальню для мужа и жены. Предполагаю, что это признак разумного использования места, и, в конце концов, необходимости продолжать род. Но все же мне милее образ жизни старшего поколения: две хорошо обустроенные спальни, по одной для мужа и жены – вот устройство дома, предотвращающее раскрытие множества досаждающих личных секретов…

Ван Камп «Руководство по домоводству для леди из высшего общества», издание 1899 года

Холмы были такого насыщенного зеленого цвета, какой бывает лишь сразу после проливного дождя, и лошадь, на которой ехал Генри Шунмейкер, неслась галопом сквозь влажный воздух так быстро, что всадника немного подташнивало от скорости. Впереди него неслась Диана Холланд с наполовину распущенными блестящими красновато-коричневыми кудрями, взлетающими и опускающимися на плечи. Девушка оглянулась через плечо, чтобы удостовериться, что Генри не отстает. На ней было белое платье, напоминающее ему о греческих статуях в музее Метрополитен, и хрупкая фигурка двигалась в такт галопу огромного лощеного коня. Он опустил глаза, подстегивая свою лошадь, уже вспотевшую от натуги, а затем, когда снова поднял голову, чтобы взглянуть на Диану, ощутил прикосновение грубой ткани килима [2] к щеке и вспомнил подушки дивана, на котором спал с первого дня семейной жизни, привезенного законодателем мод Исааком Филлипсом Баком из какого-то круиза по Дарданеллам.

– Генри!

Секунду одурманенный разум Генри не мог различить, где сон, а где явь, хотя хранил трогательную надежду, что именно сцена с зелеными холмами, скачущими лошадьми и младшей мисс Холланд сейчас станет четче. Он опустил лицо, пытаясь уклониться от резкого голоса отца, и снова почувствовал прикосновение шершавой подушки к своей гладкой золотистой коже. Безусловно, импортная турецкая ткань была более осязаема, нежели влажный деревенский воздух, ощущение которого в любом случае быстро улетучивалось, и Генри ничего не мог с этим поделать.

– Генри.

Теперь Генри зашевелился всем телом, сел, и тут же совершил первую за это утро ошибку: открыл глаза. Это простое действие причинило ему острую боль, когда яркий утренний свет встретился с изнуренной роговицей.

– О, – слабо произнес он.

– Да, я знаю, что это больно, – отозвался отец, присаживаясь на диван. Уильям Сакхауз-Шунмейкер был крупным широкоплечим мужчиной, но было сложно однозначно сказать, придавил ли он мягкое ложе, обтянутое черной кожей, весом своего тела или сарказма, прозвучавшего в голосе. Его темно-коричневый костюм в лучах света казался почти пурпурным, а волосы были неестественно глубокого черного цвета. Лицо состояло из резких черт и лопнувших кровеносных сосудов, но было видно, что структура костей передалась сыну именно от него. Он, как всегда, выглядел очень богатым человеком. – Но что ты здесь делаешь?

– Здесь? – голос Генри был слаб, но у него не было сил говорить более твердым тоном.

В отличие от отца, он ещё сохранил гибкость и четкий силуэт, словно вырезанный из мрамора, но внутренности определенно страдали. Комната, в которой они находились, прилегала к спальне Генри на втором этаже того крыла дома, что всегда по большей части занимал он один. Когда Генри был ребенком, здесь спала гувернантка, а когда вылетел из Гарварда прошлой весной, то оборудовал в ней кабинет – иногда он равнодушно говорил, что возобновит учебу в Колумбийском университете, где сейчас учился на последнем курсе его друг Тедди Каттинг. Пол покрывал лакированный паркет, а потолок украшала фреска, на которой художник крупными мазками изобразил умиротворенный завтрак на траве. Взгляд Генри ненадолго задержался на ней, поскольку в голове промелькнула детская фантазия запрыгнуть в картину и исчезнуть.

Отец юноши, интуитивно поняв, о чем думает сын, прервал его размышления:

– Прекрати думать, как маленький мальчик, Генри, – сказал он.

– Хорошо, – Генри все ещё не мог разговаривать без пассивной уступки в голосе, и поэтому закрыл глаза после того как выжал из себя слово.

Он чувствовал, что его язык похож на умирающую рыбу, выброшенную на берег. Затем пришло воспоминание обо всей употребленной накануне вечером выпивке, из-за которой происходящее стало для него размытым и терпимым. До опьянения – по крайней мере, до его пика – там присутствовала Диана, с которой он безуспешно пытался снова сблизиться с самого дня свадьбы. Он лишь мельком увидел её, поскольку, когда входил в музыкальную залу Лиланда Бушара, она уже покидала её. Диана выглядела здоровой и румяной, как и любая шестнадцатилетняя девушка, но обладала острым чувством собственного достоинства человека, который пережил унижение и поднялся над насмешками ещё более блистательным.

– Ну, так что ты здесь делаешь?

Генри сложил руки на груди. Он не совсем помнил, как оказался на диване именно сегодня, и у него вошло в привычку с подобными пробуждениями (которых было очень много) ощупывать себя по утрам, чтобы удостовериться, что он цел и невредим. Похоже на то. И похоже, что он до сих пор облачен в смятую белую парадную рубашку из итальянского полотна, в которой, как он понял, он вчера ходил на бал, и черные брюки. На ногах были черные носки, а туфли лежали рядом с белым шелковым жилетом на полу. Галстука нигде не было видно.

– Сплю?

– Ясно.

Генри встал.

– Это была долгая ночь, – ответил он, даже не пытаясь притвориться, таким тоном, словно проспал бы ещё сотню лет.

Он нагнулся за жилетом, и сразу же об этом пожалел. От резкого движения боль острым ножом пронзила лоб. Он быстро выпрямился и сосредоточился на том, чтобы удержаться на ногах.

Старший Шунмейкер встал, прочистил горло и сказал более мягким тоном:

– Генри… – Он посмотрел на сына, и на секунду показалось, что мысленно он вернулся в далекое прошлое. Они неловко переминались с ноги на ногу в этой обшитой панелями расписанной комнате. – Моя предвыборная кампания на пост мэра многообещающе продвинулась вперед.

Генри, который за секунду до этого надеялся избежать отцовского гнева, после этих слов почувствовал холодок страха. Уильям Шунмейкер всю жизнь был безжалостным дельцом, унаследовавшим состояние и многократно приумножившим его, но недавно решил, что желает ещё больше прославить свое имя, и с этой целью подался в политику. Он полагал, что достоин стать мэром, и из-за этого как никогда прежде выступал против развращенности сына и ограничивал его кутежи всякий раз, когда был в силах это сделать. Новые устремления заставили его угрожать сыну лишением наследства, и превратили юношу в Генри Шунмейкера, женатого человека.

– О?

Существовало крайне мало предметов для разговора, о которых Генри говорил менее охотно, чем о политических целях отца.

– Да. Партия развития семьи нуждается в кандидате для представления её интересов на выборах мэра, и похоже, что наши убеждения во многом сходятся.

– Например, какие? – иронично спросил Генри.

Он не осмеливался и не обладал достаточной силой духа, чтобы высказать отцу очевидную абсурдность этого плана. Ведь многие люди, голосующие за партию развития семьи, также, к несчастью, жили в арендуемых квартирах, принадлежащих компании Шунмейкеров, и просили предоставить им отопление и горячую воду, но в этих просьбах им было отказано.

– Ну, в науке и инновациях, – нетерпеливо ответил отец. – В развитии общества и миссии человечества сделать этот мир лучше. И, конечно же, в основополагающей радости семьи, как смысла жизни каждого человека.

Генри усмехнулся в кулак и отвернулся к окну. Тем не менее, ему не удалось в достаточной степени скрыть свое мнение о словах отца – он понял это по тому, как старик маячил за его спиной.

– Полагаю, ты усомнился в моей самоотдаче семье? – внезапно тон старшего Шунмейкера изменился и теперь был полон ярости. – В таком случае, ты ничего не знаешь.

– Я-то знаю… – начал Генри, но осекся.

Он даже не был уверен, что именно хотел сказать.

– Закрой рот, Генри. Все равно твое мнение обо мне, как и мое о тебе, ничего не значит. Но то, что видят в нас обоих жители великого города, имеет огромное значение. Видят ли они семью пользующихся дурной репутацией беспечных особ или же целеустремленных людей дела, которым необходимо кормить жен и детей?

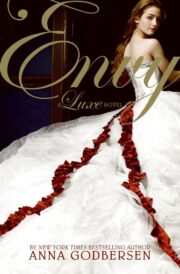

"Зависть" отзывы

Отзывы читателей о книге "Зависть". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Зависть" друзьям в соцсетях.