Мы покончили с первой порцией хлебов и приступили ко второй. Монастырю требуется по меньшей мере три замеса на день, каждый — двадцать пять белых или тридцать черных буханок. Вдобавок сухое печенье на зиму, когда топлива в обрез, и еще сладкие пироги про запас и для особых случаев. Несмотря на едкий, евший глаза дым, от хлебов исходил густой, сочный запах, и у меня заурчало в животе. До меня дошло, что с момента исчезновения Флер к еде я почти не притрагивалась. Пот струился по волосам, пропитывая повязанную поверх тряпицу. Все лицо покрыли капельки пота. И вмиг поплыло перед глазами; я потянулась было рукой к голове удержать равновесие, но вместо лба коснулась раскаленной формы. Металл слегка остыл, но был еще достаточно жарок, резко ожгло нежную перемычку между большим и указательным пальцем. Я вскрикнула от боли. Снова поймала взгляд Антуаны. На сей раз сомнения быть не могло: она улыбалась.

— Трудно с непривычки, — сказала она еле слышно, так, что только я и услыхала. Юные послушницы сидели у раскрытой двери, достаточно далеко от нас. — Со временем свыкнешься. — Губы у нее были ярко-красные, непривычно сочные для монашеских, в глазах отражалось пламя. — Со всем мало-помалу свыкнешься.

Я потрясла в воздухе обожженной рукой, но ничего не сказала.

— Жалко, если кто прознает про тебя, — продолжала Антуана. — Уж лучше тебе тут так и остаться. Как и мне.

— Узнает? Ты о чем?

В изгибе губ Антуаны появилось что-то волчье, и я вдруг поняла, как ошибалась, считая ее дурехой. Маленькие глазки блеснули хитрым злорадством, и тут я даже слегка испугалась.

— Как «о чем»! О твоих тайных свиданиях с Флер! Думала, я ничего не вижу? — В ее тоне даже послышалась некоторая обида. — Все считают, будто толстуха Антуана простофиля. Что толстуха Антуана только и думает, чтоб себе брюхо набить. И у меня было дитя, только мне не позволили оставить его при себе. А тебе, значит, можно? Чем ты лучше всех нас? — Она понизила голос, отблески красного пламени по-прежнему плясали в ее глазах. — Если Мать Изабелла узнает, всему конец, даже отец Сент-Аман ничего поделать не сможет. Не видать тебе больше Флер.

Я будто впервые видела перед собой Антуану: ни малейшего сходства с прежней тучной квашней, распускавшей нюни, стоило ущипнуть ее за жирную руку. В ней появилось что-то мрачное, каменное, будто от нашего прежнего идола.

— Не выдавай меня, Антуана! — прошептала я. — Я дам тебе…

— Что дашь? Сластей? Леденчиков? — резко взорвалась она, и юные послушницы с любопытством подняли головы.

Антуана тотчас шикнула на них, головки мигом опустились.

— За тобой должок, Огюст, — произнесла она еле слышно. — Запомни это. Ты моя должница.

Тут она отвернулась и, как ни в чем не бывало, направилась к своим хлебам, и весь остаток утра я только и видела, что ее черную согнутую спину.

Пожалуй, мне как раз тревожиться не следовало. Было ясно, что Антуана не собирается раскрывать мою тайну. И все же ее отказ от даров как-то неприятно на меня подействовал; особенно та, произнесенная ею фраза: Ты моя должница. Излюбленная уловка Черного Дрозда.

В тот вечер после вечернего богослужения я пошла к колодцу набрать кувшин воды, чтоб помыться. Солнце село, и темнеющее небо в красных прочерках задумчиво лиловело. Монастырский двор был пуст, так как многие сестры уже удалились, кто в каминную, кто в дортуар готовиться ко сну, в сумерках голые монастырские окна светились теплым желтым светом. Колодец был все еще не доделан, осталось обложить камнем грубые глиняные стенки и обнести вокруг защитной изгородью. Сейчас в сумраке он был почти невидим со своей наскоро сбитой деревянной оградкой вокруг ямы, чтобы никто по случайности не свалился внутрь. Поперечина с ведром, веревкой и воротом, будто слабая тень на лиловой земле. Двенадцать шагов. Шесть. Четыре. Внезапно слабая тень взметнулась от колодца. Маленькое бледное личико лиловело на фоне гаснущего неба; от внезапности смятенный — и, готова поклясться, виноватый, — взгляд.

— Что ты тут делаешь? — настороженно прозвучал ее голос. — Ты должна быть, где все. Ты что, следишь за мной?

Она что-то держала в руках, какой-то ворох, похоже влажных тряпок. Мой взгляд задержался на них, и она попыталась скрыть тряпки в складках облачения. В сумраке я разглядела, что белье запачкано, темные пятна в гаснущем свете казались черными. Указав на свой кувшин, я сказала как можно спокойней:

— Я пришла за водой, Матушка. Я вас и не заметила.

Только сейчас я разглядела ведро с водой у ее ног, вода переливалась через край, образуя лужицу на ссохшейся земле двора. В ведре тоже как будто лежали какие-то тряпки или белье. Поймав мой взгляд, Изабелла подхватила тряпки из ведра. Мокрые тряпки уткнулись ей прямо в подол, но она даже выжать их не потрудилась.

— Ну и бери свою воду, — резко бросила она, неуклюже отпихнув от себя ногой ведро. Оно опрокинулось, по черной земле разлилось темное пятно.

Я хотела было зачерпнуть воды, но что-то в Изабелле настораживало меня. Она глядела на меня широко раскрытыми и как-то странно горевшими глазами, и в последних отблесках света я увидела, что все лицо у нее в испарине. И еще почувствовала запах, тепловатый, сладковатый, знакомый.

Кровь.

— Что с вами?

Мгновение она молча смотрела на меня, силясь изобразить на своем лице величие и достоинство. Даже выпятила грудь. Весь перед ее юбки потемнел, пропитавшись водой от тряпок.

Внезапно она принялась рыдать, заливаясь неутешными, жалостными слезами, как может плакать только испуганная девочка, горько и отчаянно, и уже все равно было, кто стоит перед ней. На мгновения и я позабыла, с кем имею дело. Передо мной уже была не Мать Изабелла, прежде представительница дома Арно, а ныне аббатиса монастыря Сент-Мари-де-ля-Мер. Я шагнула к ней, и она припала ко мне, и на миг мне показалась, будто я обнимаю Флер или Перетту, в безысходном горе, всамделишном или надуманном, как это случается с малыми детьми. Я погладила ее по голове.

— Ну, ну, девочка, не плачь! Все будет хорошо. Не бойся.

Она что-то бормотала, уткнувшись мне в грудь, слова было трудно разобрать. Мокрые тряпки, — их она по-прежнему сжимала в кулаке, — я чувствовала у себя на спине, вода затекала за ворот.

— Ну что с тобой? Что стряслось?

От нее резко исходил терпкий дух лихорадки, какой витает над болотами после дождя. Лоб у нее был так жарок, что я подумала, уж не в самом ли деле она больна.

— Что болит?

— Живот… — с трудом выдавила из себя Изабелла. — Живот сводит. И кровь. Кровь!

В последнее время у нас столько было всякой паники по поводу крови, что сначала я даже не поняла. Вдруг до меня дошло. И ее слова — кровавое проклятие — и испачканные тряпки, которые она силилась спрятать. Сводит живот. Господи, ну, конечно!

Я прижала ее к себе.

— Что это, я умираю? — спросила она дрожащим голосом. — Значит, мне дорога в ад?

Ни одна душа не просветила эту девочку. Мне повезло; моя мать ложной стыдливостью не отличалась. Она и объяснила мне: кровь не значит проклятье, кровь не значит нечисть. Это дар Божий. Мало того, Жанетта научила меня сворачивать прокладку, показала куда и как подвязывать ее. Это мудрая кровь, приговаривала она таинственным шепотом. Чудотворная. Проворные пальцы раскладывали карты, новые карты Таро, которые Джордано привез с собой из Италии. Глаза ее помутнели от катаракты, но острее глаз, чем у нее, не было ни у кого. Видишь карту? Это Луна. Джордано говорит, приливы и отливы зависят от лунного цикла: сюда, туда, высоко, низко. Так и у женщин, сухо при убывании луны, и наполняется, когда луна прибывает. Боль уйдет. Чтоб обрести этот дар, возможно, придется немного пострадать, совсем немного. Но это и есть та чудесная жемчужина, о которой толкует наш Философ. Фонтан жизни.

Конечно, ничего подобного говорить Изабелле нельзя. Но я растолковала ей все, как могла. Рыдания ее стали стихать, обмякшее, прильнувшее ко мне тело мало-помалу обретало силу, и вот она уже отпрянула.

— Твоя мать должна была бы тебе про это рассказать — терпеливо продолжала я. — Ведь иначе это такое потрясение. Но то же происходит со всеми девочками, когда они становятся женщинами. Ничего в этом стыдного нет.

Она взглянула на меня, уже вся напрягшись. Лицо исказилось отвращением, злобой.

— Ничего в этом нет дурного! — Я хотела помочь этой девочке, чтоб она все правильно поняла. — Поверь, Дьявол тут ни при чем. — Я попыталась улыбнуться, но Изабелла смотрела на меня с жгучей ненавистью. — Это всего раз в месяц, всего на несколько дней. Прокладку надо свернуть вот так… — я показала, подхватив подол своей рясы, но Изабелла уже вряд ли меня слушала.

— Ты лгунья!

И отшатнулась от меня, пнув мой кувшин с такой силой, что он перелетел через штакетник ограды и угодил в колодец.

— Ты лгунья!

Я попыталась что-то сказать, но Изабелла кинулась на меня с кулаками:

— Все это ложь! Это не так! Не так!

И тут я поняла, что совершила непоправимый промах. Увидала ее беззащитную. Пожалела ее. Хуже того, теперь я узнала ее тайну, тайну, которую она считала постыдной: я увидала, как она скрытно застирывала свои запачканные тряпки…

Все это я прочла в том последнем взгляде, который она бросила, на миг взглянув мне прямо в глаза.

— Ты лжешь! Подлая ведьма! Да, да, ведьма! Ты пособница Дьявола, и я это докажу!

Я попыталась было вставить слово.

— Не желаю ничего слушать! — выкрикнула она, но даже в этот момент мне было жаль ее; такую юную, хрупкую, такую ужасно одинокую… — Хватит! Ты сразу меня возненавидела. Вижу, с каким презрением ты вечно смотришь на меня. Оцениваешь! — Она яростно всхлипнула. — Но нет, меня не обманешь! Я знаю, куда ты клонишь, и я не стану… Не стану!

И умчалась в темноту.

Часть третья

Изабелла

1

♥

1 августа, 1610

Несколько дней прошло в вязком ощущении кошмара. После той встречи у колодца Мать Изабелла заговаривает со мной редко, ни разу не помянув, что между нами произошло. Но я чувствую ее неприязнь и недобрый взгляд. Обвинений и угроз, обрушившихся тогда на меня, больше я от нее не слышу, ни прилюдно, ни наедине. Я бы сказала, ее отношение ко мне вполне терпимо, и это так на нее непохоже. Но выглядит она скверно: все лицо в алых прыщах, глаза красные, веки набухшие.

Лемерль уже дважды зазывал меня в свой домик. Намекает о милостях, которые надо заслужить, но меня пугает то, что именно на этот раз ему вздумается запросить взамен. К этому дню призрак, явившийся Маргерите, уже замечен в разных местах монастыря, каждый случай обрастает новыми подробностями, теперь являющуюся монахиню расписывают, как настоящее чудовище: красные глаза и прочие страсти из популярных небылиц.

Неудивительно, что ее видала также и Альфонсина; она описывает призрак гораздо обстоятельней. Любопытно, насколько обогатился первоначальный образ благодаря соперничеству рассказчиц. Альфонсина, которая с каждым днем становится все бледней и истеричней, клянется, что она узнала под дьявольским чепцом лицо Матушки Марии, только искаженное злобой и сатанинским ликованием. Думаю, Маргерита не заставит себя долго ждать, придумает о видении что-нибудь похлеще, чем снова затмит триумф Альфонсины; а пока она все свободное время проводит в уборке и молениях, да и ее соперница тоже постоянно молится и постится, и с каждым днем кашель у нее во время исповеди все сильнее и сильнее.

Что с нами сталось? Только и бубним, что о крови да о призраках. Нормальные отношения разладились. Епитимьи теперь чудовищны по своей жестокости: сестре Мари-Мадлен, например, было назначено двойное всенощное бдение только за то, что она осмелилась усомниться в россказнях одной из послушниц. Наша пища теперь только ржаной хлеб да жиденький суп. Мать Изабелла объявила, что сытная пища разжигает пагубные наклонности. Припечатала это так свирепо, что фривольные шутки, которые прежде, при Матушке Марии могли вызвать подобные слова, застряли в горле.

Нас, как на дрожжах, разносит от страсти к сплетням и к скандалам. Клемент с завидным рвением во время исповеди выкладывает все и обо всех. Стоит сестре Антуане куснуть хлеб, не дослушав «Отче Наш», Клемент тотчас подметит. Подмечает и то, что Томасина во время всенощной клюет носом, что Пиетэ огрызается, когда ей мешают молиться, что Жермена пренебрежительно отзывается о видениях… Последний донос — крайне жесток. Поведанное с глазу на глаз было пересказано вслух вкрадчиво и с самодовольной улыбкой. Мать Изабелла хвалит Клемент за проявленное чувство долга. Лемерль будто ничего не замечает.

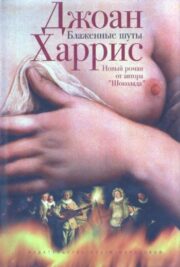

"Блаженные шуты" отзывы

Отзывы читателей о книге "Блаженные шуты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные шуты" друзьям в соцсетях.