Le grand rabbin se tenait debout près d’une longue table supportant des grimoires et un vieil incunable à couverture de bois, l’Indraraba, le Livre des secrets. On disait de cet homme qu’il n’appartenait pas à ce monde, qu’il connaissait le langage des morts et savait interpréter les signes de Dieu. Non loin de lui, sur un lutrin de bronze, le double rouleau de la Thora reposait dans un écrin de cuir et de velours brodé d’or.

Morosini s’avança jusqu’au milieu de la salle et s’inclina avec autant de respect qu’il en eût montré à un roi, se redressa et ne bougea plus, conscient de l’examen que lui faisaient subir ces yeux étincelants.

Jehuda Liwa laissa retomber sur la table la carte du baron Louis et, de sa longue main pâle, indiqua un siège à son visiteur :

– Ainsi donc, tu es l’envoyé ? dit-il dans un italien si pur que Morosini en fut émerveillé. C’est toi qui as été choisi, de tout temps je pense, pour retrouver les quatre pierres du pectoral.

– Il semble, en effet, que j’aie été choisi.

– Où en es-tu de ta quête ?

– Trois pierres ont déjà fait retour à Simon Aronov. C’est la quatrième, le rubis, que je cherche ici et pour laquelle j’ai besoin d’aide. J’en aurais besoin aussi pour retrouver Simon dont je ne sais ce qu’il est devenu. Je ne vous cache pas que je suis très inquiet…

Un mince sourire détendit un peu les traits sévères du grand rabbin :

– Rassure-toi ! Si le maître du pectoral n’était plus de ce monde, j’en serais informé, mais il sait depuis longtemps, comme tu dois le savoir aussi, que sa vie ne tient qu’à un fil. Il faut prier Dieu pour que ce fil ne casse pas avant qu’il ait accompli sa tâche. C’est un homme d’une immense valeur…

– Sauriez-vous où il se trouve ? demanda Morosini presque timidement.

– Non et je n’essaierai pas de le savoir. Je pense qu’il se cache et que sa volonté doit être respectée. Revenons à ce rubis ! Qu’est-ce qui te fait croire qu’il est ici ?

– Rien, en vérité… ou alors tout ! Tout ce que j’ai pu apprendre jusqu’à ce jour.

– Raconte ! Dis-moi ce que tu sais… Morosini fit alors un récit aussi complet, aussi détaillé que possible de son aventure espagnole, sans rien omettre, pas même le fait qu’il avait permis à un voleur de conserver le fruit de son larcin.

– Peut-être me jugerez-vous très mal, mais… D’un geste rapide, Liwa balaya l’objection :

– Les affaires de police ne me regardent pas. Toi non plus d’ailleurs. À présent, laisse-moi réfléchir !

De longues minutes passèrent. Le grand rabbin s’était assis dans son haut fauteuil de bois noir et, le menton dans sa main, semblait perdu dans une rêverie. Il en sortit pour aller consulter un rouleau d’épais papier jauni qu’il prit dans une bibliothèque placée derrière lui et déroula à deux mains. Au bout d’un moment, il remit tout en place et revint à son visiteur :

– Ce soir, à minuit, dit-il, fais-toi conduire devant le château royal. À droite de la grille monumentale tu trouveras, dans un renfoncement des bâtiments, l’entrée des jardins. C’est là que je te rejoindrai…

– Le château royal ? Mais… n’est-il pas à présent la résidence du président Masaryk ?

– C’est justement pour éviter l’entrée principale et les sentinelles que je te donne rendez-vous là. De toute façon, le bâtiment où nous nous rendrons est fort à l’écart du siège de la République. C’est dans le passé que je t’emmènerai et nous n’aurons rien à craindre du présent… Va maintenant, et sois exact ! À minuit…

– J’y serai.

Morosini se retrouva dehors avec l’impression de remonter, justement, de cette plongée dans le passé qu’on lui annonçait pour la nuit suivante. L’animation de la rue le remit d’aplomb. Un marché s’y tenait et c’était, comme à Whitechapel, un étonnant mélange de fripiers, de marchands de légumes, de musiciens ambulants, de savetiers, de marchands de poulets et d’une infinité de petits métiers mais le beau soleil, les arbres en pleines feuilles et les sureaux en fleur du vieux cimetière mettaient une note joyeuse et une grâce que ne possédait pas le quartier juif anglais. Il erra pendant un moment au milieu de ce joyeux désordre, entra par habitude dans la boutique d’un brocanteur qui semblait un peu moins crasseuse que les autres – il lui était déjà arrivé de trouver des objets étonnants dans des échoppes de ce genre —marchanda pour obéir à la tradition un flacon en verre de Bohême d’un beau rouge profond déclaré du XVIIIe alors qu’il était en fait du XIXe mais qui méritait largement son prix. En bon Vénitien il aimait les verreries et admettait volontiers que l’on pût trouver, en France ou en Bohême, d’aussi belles choses qu’à Murano.

Midi sonnant à l’horloge du beffroi posa à Morosini un problème : devait-il rentrer déjeuner à l’hôtel ? La réponse fut non : retourner à l’Europa, c’était risquer de retomber dans les pattes de l’Américain. Il se décida pour la Brasserie Mozart, la plus belle de la vieille ville. Son projet pour l’après-midi, alors qu’il dégustait un goulasch à réveiller un mort tant le cuisinier s’était montré généreux en paprika, était d’aller repérer les lieux de son expédition nocturne. Il se ferait conduire en voiture sur le Hradschin, visiterait ceux des palais accessibles au public et aussi la célèbre cathédrale Saint-Guy. Restait la façon dont il emploierait sa soirée. Comment faire pour échapper à l’inquisition de Butterfield qui occuperait le bar jusqu’à une heure avancée de la nuit ! Or il était très possible de surveiller, depuis le bar, la sortie de l’hôtel….

Soudain, le regard d’Aldo s’arrêta sur une petite affiche placée dans un cadre en bois verni. Elle annonçait une représentation de Don Giovanni pour le soir même. C’est du moins ce qu’il crut comprendre. Appelé à la rescousse, le garçon qui le servait confirma : ce soir, le Théâtre de États donnait un gala. Et comme c’était la salle où la pièce avait été créée en 1787, ce serait certainement une belle soirée.

– Vous pensez qu’il serait encore possible d’avoir des places ?

– Cela dépend du nombre.

– Une seule.

– Oui, je serais fort étonné que Monsieur n’ait pas satisfaction. Si Monsieur est descendu dans un grand hôtel, le portier pourrait se charger de la réservation…

– Bonne idée ! Appelez-moi donc l’Europa au téléphone…

Quelques instants plus tard, Morosini avait sa place, achevait son repas par un café honorable puis demandait une voiture. Il commença par se faire conduire au Théâtre des États afin d’en repérer l’emplacement, puis, de là, directement à l’entrée du château royal. Doué, en effet, d’un sens très vif de l’orientation, il était sûr de retrouver le chemin sans erreur une fois celui-ci parcouru. Et, ce soir, la seule solution pour ne pas éveiller les curiosités serait de prendre sa propre voiture.

L’après-midi passa rapidement. Pour un amateur d’art, la visite de la colline royale possédait de quoi contenter les plus difficiles sans compter l’admirable panorama sur la « ville aux cents tours » dont les toits de cuivre, verdis par le temps, gardaient par endroits un peu de l’éclat qui avait fait surnommer Prague la Cité dorée. Les quelques bâtiments modernes se fondaient dans la splendeur des anciennes constructions et la longue courbe de la Moldau avec ses vieux ponts de pierre et ses îles verdoyantes ceinturait les anciens quartiers d’un ruban bleuté où le soleil allumait des étincelles. La capitale bohémienne ressemblait à un bouquet de fleurs paré d’innocence. Pourtant, Morosini le savait, cette ville avait de tous temps attiré les manifestations du surnaturel. Les traditions païennes s’y étaient mêlées à celles de la Kabbale juive et aux croyances les plus obscures du christianisme. Elle avait été le refuge des sorciers, des démons, des mages et des alchimistes que faisaient proliférer les richesses minérales de la terre. Quant à ce palais cerné de jardins dominant toutes choses du haut de sa colline c’était bien l’endroit susceptible de séduire un empereur épris de beauté, de fantastique et de rêve, mais craignant autant les hommes que les dieux et qu’une prime jeunesse passée dans la lugubre cour de son oncle, Philippe II d’Espagne, éclairée par les flammes des bûchers de l’Inquisition, avait prédisposé à la mélancolie, à la solitude et qui détestait plus que tout l’exercice du pouvoir. Pourtant, ce souverain presque étranger à sa fonction inspirait un prodigieux respect à ses sujets. Cela tenait surtout à sa majesté naturelle, à la noblesse de ses attitudes, à son silence car il parlait peu, et surtout à son regard énigmatique dont personne n’était capable de déchiffrer la vérité… Une chose était certaine : cet homme, jamais, n’avait connu le bonheur et la présence du rubis maléfique au milieu de ses fabuleux trésors n’y était peut-être pas étrangère…

C’était à lui que songeait Morosini en rentrant à l’Europa. Il était même tellement captif du sortilège dégagé par ce qu’il avait vu et devait revoir au cœur de la nuit, qu’il en avait oublié son Américain. Pourtant, il était là, fidèle au poste, installé au bar, et quand Aldo l’aperçut il était trop tard mais, grâce à Dieu, Aloysius semblait s’être trouvé une autre victime : il discutait avec un homme mince et brun, de type méditerranéen.

En se précipitant vers l’ascenseur, Aldo éprouva l’impression fugitive de l’avoir déjà vu quelque part… Mais il avait rencontré tellement de gens divers dans ses nombreux voyages qu’il ne chercha pas à creuser la question.

Quand il déboucha dans le hall, Butterfield qu’il trouva devant lui considéra avec stupeur ses six pieds d’aristocratique splendeur avant de s’exclamer :

– Gee ! … Qu’est-ce que vous êtes beau ! Et où allez-vous comme ça ?

– Je sors, comme vous voyez ! Et vous me permettrez de ne pas me faire le confident de mes rendez-vous ?

– Oui oui, bien sûr ! Eh bien, bonne soirée, grogna l’Américain déçu.

L’automobile, demandée par téléphone, attendait devant l’hôtel. Aldo prit place au volant, alluma une cigarette et démarra en douceur. Quelques instants plus tard, il se garait devant le théâtre où il pénétra en même temps qu’une assistance élégante qui n’avait rien à envier à celles fréquentant les Opéras de Paris, de Vienne, de Londres ou le cher théâtre de la Fenice à Venise. La salle était ravissante avec ses tons verts et or, un peu passés mais le charme n’en était que plus présent… En revanche, lorsqu’il consulta le programme, Morosini retint un juron : la cantatrice qui devait interpréter le rôle de Zerlina n’était autre que le rossignol hongrois qui, durant quelques semaines, l’avait aidé à moins s’ennuyer vers la fin de l’hiver de l’année précédente. Du coup, il regretta que le zèle de son portier d’hôtel ait obtenu pour lui une trop bonne place : si jamais Ida s’apercevait de sa présence, elle allait en conclure Dieu sait quelle romance à son avantage personnel et il aurait toutes les peines du monde à s’en débarrasser !

Il faillit se lever pour chercher une autre place, mais la salle était déjà pleine. Quant à repartir, il ne pouvait tout de même pas errer en habit dans des brasseries ou autre tavernes pour attendre minuit ? Il se rassura vite, cependant : la dame qui vint prendre place auprès de lui, flanquée d’un petit monsieur incolore, était une imposante personne débordant à la fois de chairs plantureuses et d’une abondance de plumes noires pour lesquelles on avait dû dépouiller tout un troupeau d’autruches. Morosini, en dépit de sa taille, disparut en partie derrière cet écran providentiel, s’y trouva bien et put apprécier paisiblement la divine musique du divin Mozart. Jusqu’à la fin de l’entracte tout au moins !

Quand la salle se ralluma, il se dépêcha de vider les lieux pour prendre un verre au bar en grignotant un ou deux bretzels – il n’avait pas pris le temps de dîner – mais hélas, quand il regagna sa place il y trouva aussi une ouvreuse nantie d’un billet qu’elle lui remit avec un coup d’œil complice : il était bel et bien repéré.

« Comme c’est gentil d’être venu ! écrivait la Hongroise. Naturellement nous soupons ensemble ? Viens me chercher après le spectacle. Amour toujours ! Ton Ida. »

Voilà ! C’était la catastrophe. S’il ne répondait pas d’une façon ou d’une autre à l’invite de son ancienne maîtresse, elle était capable de le chercher dans toute la ville et il passerait pour un abominable mufle ! Ce soir, au moins, il faudrait qu’elle se passe de lui. Tout l’or du monde ne lui ferait pas manquer l’étrange rendez-vous du grand rabbin.

Il se contraignit cependant au calme – le feu n’était pas au théâtre ! –, attendit que le deuxième acte soit bien avancé et que Donna Anna ait achevé sous les bravos l’air « Crudele ? Ah no ! mio ben ! … » pour sortir de sous ses plumes et s’esquiver discrètement. Hors de la salle, il trouva l’ouvreuse de tout à l’heure, tira un billet de son portefeuille :

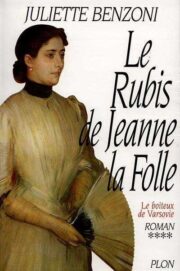

"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы

Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.