Нет, у Татьяны язык не повернется спросить. Но и без того так много в ее жизни построено на лжи… Как можно молчать?

– Спрашивай, – повторил Александр так мягко, так терпеливо, так нежно, что Татьяна, словно обретя новые силы, едва слышно выговорила:

– Шура, это правда, что я для тебя… всего лишь очередная победа? Только далась немного труднее? Еще одна зарубка на солдатском ремне?

Она подняла жалкие, неуверенные глаза.

Александр схватил ее в объятия, собрал в комочек и прижал к себе, словно крохотный, забинтованный сверток.

– Не знаю, что с тобой делать, – вздохнул он, целуя ее волосы. Потом немного отстранил и сжал ладонями лицо. – Татьяша, милая, о чем ты? Неужели забыла больницу? Очередная победа? Забыла, что в ту ночь, в следующую и любую другую я мог взять тебя, стоя, в переулке, в подъезде, на скамье? И ты бы отдалась мне. Стоя, в переулке, в подъезде, на скамье. Забыла, что это я положил конец той отчаянной глупости?

Татьяна зажмурилась.

– Открой глаза и взгляни на меня. Взгляни на меня, Таня.

Она послушно подняла ресницы и встретилась с нескрываемо нежным взглядом Александра.

– Таня, пожалуйста. Ты не моя победа и не зарубка на ремне. Я знаю, как тебе трудно и что ты переживаешь, но на твоем месте не стал бы беспокоиться о том, что в глубине души считаешь заведомой ложью. – Он страстно поцеловал ее. – Чувствуешь мои губы? Когда я целую тебя, что они говорят тебе? Что говорят тебе мои руки?

Татьяна молча покачала головой.

Ну почему она так беспомощна рядом с ним? Тем более что он прав, она не только отдалась бы ему тогда, но и сейчас, на холодном полу балкона.

Когда она пришла в себя, Александр смотрел на нее и слегка улыбался.

– Может, стоило спросить не о том, зарубка ли ты на моем ремне, а почему ты не зарубка на моем ремне?

Татьяна дрожащими пальцами вцепилась ему в рукава.

– Ладно. Почему?

Александр засмеялся.

Татьяна откашлялась.

– Знаешь, что еще сказала Марина?

– Ах уж эта Марина, – вздохнул он. – Что еще сказала Марина?

Татьяна опять подняла колени.

– Марина сказала, что все солдаты гуляют напропалую с гарнизонными шлюхами и не слушают отказов.

– Ну и ну. Эта Марина настоящая смутьянка. Хорошо, что в то июньское воскресенье ты не вышла из автобуса, чтобы отправиться к ней.

– Согласна, – кивнула Татьяна, мечтательно улыбаясь при воспоминании о встрече на автобусной остановке.

Ее улыбка мгновенно отразилась на его лице. О чем она думает? Что она делает? Татьяна покачала головой, злясь на себя.

– Послушай, я не хотел тебе говорить, но… – Александр прерывисто вздохнул. – Попав в армию, я понял, что искренние отношения с женщинами почти невозможны из-за образа жизни военных. Ни комнат, ни квартир, ни гостиничных номеров. Встречаться негде. Хочешь правды? Вот она: я не желаю, чтобы из-за этого ты боялась меня. В свободное время мы часто идем пить пиво и оказываемся в компании молодых женщин… всяческого рода, которые всегда готовы… ублажить солдата, не требуя ни клятв, ни признаний.

Александр замолчал.

– И ты… ты тоже… с ними…

– Несколько раз, – ответил он, не глядя на нее. – Не стоит расстраиваться по пустякам.

– Я не расстраиваюсь, – одними губами выговорила Татьяна.

Ошеломлена. Потрясена. Измучена сомнениями. И околдована им. Но не расстроена.

– Обычные забавы юности. Но поверь, я никому ничего не обещал и никем не увлекался. Ненавидел любые затруднения. И любые привязанности.

– А как насчет Даши?

– Что насчет Даши? – устало повторил он.

– Даша…

Она не смогла договорить.

– Тата, пожалуйста, не думай об этом. Спроси у Даши, как она проводила время до меня. Я не стану сплетничать.

– Но Даша и есть привязанность, – возразила она. – У нее тоже есть сердце.

– Нет. У нее есть ты.

Татьяна тяжело вздохнула. Слишком это тяжело – говорить об Александре и сестре. Слышать об Александре и безымянных, не играющих никакой роли в его жизни девушках куда легче, чем вспоминать Дашу.

Ей хотелось спросить, какие отношения у Александра с сестрой, но язык не повернулся. И вообще ей уже не хотелось ни о чем его расспрашивать. Хотелось снова стать такой, какой она была до той ночи в больнице, до того, как ей открылись злосчастные желания ее тела, ослепившие ее, не давшие увидеть правду.

Александр погладил ее бедра.

– Я чувствую, что ты боишься. Таня, умоляю, не дай этой глупости встать между нами.

– Хорошо, – с трудом выговорила она.

– Не позволяй этому абсурду, не имеющему ничего общего с нами, разлучить нас. И без того слишком много препятствий стоит между нами.

– Хорошо, – повторила она.

– Пусть все это останется где-то там, далеко. Чего ты боишься?

– Боюсь ошибиться в тебе.

– Таня, как можешь ты, именно ты из всех людей ошибаться во мне? – вырвалось у Александра. – Неужели не понимаешь, что я пришел к тебе потому, что я – это я, а не кто-то другой? Неужели не видишь, как я одинок?

– Едва-едва, и только сквозь свое одиночество, – призналась она, прислонившись спиной к перилам. – Шура, я тону в полуправде, странных намеках и прямой лжи. У нас с тобой нет ни минуты, чтобы спокойно поговорить, как раньше, побыть вместе…

– Ни минуты privacy[6], – заметил он по-английски.

– Что? – не поняла она. – А кроме Даши? У тебя все еще…

– Татьяна, – перебил Александр, – все то, о чем ты тревожишься, давно ушло из моей жизни. И знаешь почему? Потому что, встретив тебя, я отчего-то понял, что, если и дальше буду продолжать в том же духе и порядочная девушка вроде тебя спросит меня, я не сумею смотреть ей в глаза и говорить правду. Придется смотреть ей в глаза и лгать.

Он уставился на нее, и в его глазах светилась та самая безмолвная правда.

Она улыбнулась, выдохнула, и напряженное, тошнотное ощущение в желудке ушло с этим выдохом.

– Прости, Шура. Прости, что сомневалась. Я, наверное, слишком молода.

– В тебе все слишком. Господи! Что же это за безумие! Никогда не иметь времени объяснить, условиться, договориться, ни минуты…

У них были счастливые минуты. В автобусе. У Кировского. В Луге. В Летнем саду. Бесценные, мучительные, прекрасные минуты. И Татьяна подумала, что они просто жаждут иного.

Вечности.

Она едва удержалась, чтобы не заплакать.

– Прости, Шура, – шепнула она, сжимая его руки. – Прости, что расстроила тебя.

– Таня, будь у нас хоть момент privacy, – повторил он, – ты больше никогда бы не сомневалась во мне.

– Что это такое?

Александр грустно улыбнулся:

– Уединение. Иметь возможность укрыться от посторонних глаз. Невозможно лечь в постель с девушкой, когда в двух комнатах живет шесть человек. Поэтому нам так необходимо privacy.

Татьяна покраснела. Так вот оно, это слово, которое она искала с тех пор, как познакомилась с ним!

– В русском языке для этого нет слова.

– Нет, – согласился он.

– А в английском?

– Есть. Privacy.

Татьяна промолчала.

Александр скользнул ближе, обвил ее ногами.

– Таня, когда мы в следующий раз сумеем увидеться вот так, наедине?

– Мы и сейчас одни.

– Но когда мне снова удастся поцеловать тебя?

– Поцелуй меня, – прошептала она.

Но Александр не пошевелился.

– Знаешь, что следующего раза может не быть? – мрачно проворчал он. – Немцы вот-вот окажутся здесь. И наша привычная жизнь закончится навсегда.

– Она уже закончилась. С двадцать второго июня все разительно изменилось.

– Ты права, – согласился он. – Но до сегодняшнего дня мы всего лишь вооружались и готовились. Теперь же Ленинград вот-вот превратится в поле сражения. И в конце концов сколько из нас останется лежать на этом поле? Сколько останется в живых? Сколько попадет в плен и сколько сохранит свободу?

О боже!

– Именно поэтому ты приходишь при каждом удобном случае, даже если при этом приходится тащить за собой Дмитрия? – ахнула Татьяна.

Александр с тяжелым вздохом едва заметно кивнул.

– Я всегда боялся, что увижу твое лицо в последний раз и следующего уже не будет.

Татьяна почти всхлипнула и свернулась клубочком.

– Но почему… почему ты всегда приводишь его с собой? – удивилась она. – Неужели не можешь попросить его оставить меня в покое? Меня он не слушает. Что мне с ним делать? Я видеть его не могу!

Александр не ответил, и Татьяна с беспокойством старалась поймать его взгляд.

– Расскажи о Дмитрии, Шура. Чем ты ему обязан? И почему мне кажется, что ты у него в долгу?

Александр упорно рассматривал пачку папирос. Наконец Татьяна в отчаянии выдохнула:

– Ты… ты должен ему… Меня?

– Татьяна, Дмитрий знает, кто я.

– Прекрати, – пробормотала она почти неслышно.

– Если я и расскажу, ты не поверишь. Как только я открою рот, пути назад для нас уже не будет.

– Для нас уже теперь нет пути назад, – возразила Татьяна.

– Понятия не имею, как быть с Дмитрием, – признался Александр.

– Я помогу, – пообещала Татьяна, готовая в эту минуту отдать ему все, даже свое сердце. – Рассказывай.

Александр вышел на узкий балкон и, сев наискосок от нее, прижался к стене и вытянул ноги. Татьяна не пошевелилась, поняв, что сейчас ее близость ему не нужна. Сняв туфлю, она едва коснулась босыми ногами его сапог. Ее ступни были вдвое меньше, чем у него.

Вздрагивая, словно пытаясь сбросить с себя мерзкую крысу, Александр начал:

– Когда мать арестовали, энкавэдэшники пришли и за мной. Я даже не смог с ней попрощаться. – Он отвел взгляд. – Как ты понимаешь, мне не слишком хочется о ней говорить. Меня обвинили в распространении капиталистической пропаганды еще в то время, когда мне было четырнадцать, я жил в Москве и ходил с отцом на партийные собрания. Так что в семнадцать лет меня взяли и отправили в Кресты. На Шпалерной, в Большом доме, не оказалось мест. Я просидел в камере часа три. Они даже не позаботились допросить меня. Думаю, что все следователи были заняты более важными заключенными. Мне просто дали десять лет и отправили на Дальний Восток. Можешь себе представить?

– Нет, – покачала головой Татьяна.

– Знаешь, сколько нас было в том поезде, что шел на Владивосток? Тысяча человек. Один пожаловался мне, что едва успел выйти на волю, как его снова загребли. Он же сказал, что в лагере будет не меньше восьмидесяти тысяч заключенных. Восемьдесят, Таня! И это всего в одном лагере. Я ему не поверил, и немудрено. Мне было всего семнадцать. Как тебе сейчас. Но что я мог поделать? Мне не хотелось провести в тюрьме десять лучших лет жизни.

– Ты прав, – кивнула она.

– Я всегда думал, что предназначен для другой жизни. Мать и отец верили в меня. Да я и сам в себя верил… И не думал, что когда-нибудь окажусь в тюрьме. Я не воровал, не хулиганил, не бил стекол… не сделал ничего плохого. И не собирался. Поэтому, когда мы переезжали Волгу недалеко от Казани, я вдруг понял, что настал момент. Либо сейчас, либо гнить в лагере. Поэтому и прыгнул в реку. Поезд даже не остановился. Они посчитали, что я умер еще в прыжке.

– Они не знали, с кем имеют дело, – засмеялась Татьяна, изнывая от желания его обнять. – И тут ты вдруг обнаружил, что умеешь плавать!

Александр улыбнулся в ответ:

– Я действительно умел плавать. Немного.

– А у тебя что-то было с собой?

– Ничего.

– Ни документов, ни денег?

– Ничего. Я путешествовал. На рыбачьих лодках, пешком, на телегах. От Казани до Ульяновска, где родился Ленин, потом вниз по Волге, рыбачил, нанимался собирать урожай и наконец добрался до Краснодара. Хотел пробраться в Грузию, а оттуда – в Турцию. Надеялся пересечь границу у Кавказских гор.

– Но у тебя не было денег.

– Ни гроша. По пути удалось кое-что заработать, и я воображал, что в Турции мне помогут англичане. Но в Краснодаре вмешалась судьба. Как всегда. Семья Беловых, к которым я попросился на ночлег…

– Беловы! – воскликнула Татьяна.

– Да, простые крестьяне и добрые люди. Отец, мать, четверо сыновей и одна дочь. – Он откашлялся. – Была зима, и людей косил тиф. Мы заболели. Вся деревня Белый Яр, триста шестьдесят человек, слегла. Восемь десятых всего населения вымерло, включая Беловых. Сначала дочь. Местные Советы с помощью милиции сожгли деревню, опасаясь распространения эпидемии. Вся моя одежда тоже сгорела, а самого меня посадили в карантин, дожидаясь, пока я умру либо выздоровею. Потом, когда у меня спросили документы, я сказал, что все сгорело, и, не колеблясь, назвался Александром Беловым. Поскольку власти сожгли деревню, никто не стал проверять, действительно ли я тот, за кого себя выдаю.

Татьяна ахнула.

– Так что мне выдали новехонький паспорт, и я стал Александром Николаевичем Беловым, уроженцем Краснодара, осиротевшим в семнадцать лет.

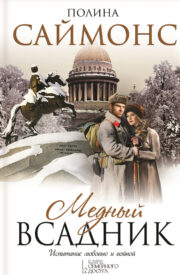

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.