– Это невозможно, – возражала Даша. – Ты все сочиняешь.

Татьяна сняла ушанку и уставилась на мерцающий оранжевый огонек.

– Тата, – тихо выговорил Александр, – ты знаешь, что я говорю правду. Хотела бы ты жить в Аризоне, американской Италии[9], штате маленькой весны?

– Конечно.

– Как ты назвал ее? – вяло спросила Даша.

– Татьяна.

Даша покачала головой:

– Нет, не так. Ударение было не на том слоге. Тата. Я никогда не слышала, чтобы ты так к ней обращался.

– И в самом деле, Александр, – заметила Татьяна, – что это на тебя нашло?

Даша выпрямилась:

– Мне все равно. Называй ее, как в голову взбредет.

Она встала и вышла в туалет.

Татьяна осталась рядом с Александром, но голова ее уже не лежала на его плече.

– Тата, Танечка, Танюша, – шептал он, – ты меня слышишь?

– Слышу, Шура.

– Прижмись головкой к моей груди. Пожалуйста.

Она беспрекословно подчинилась.

– Как ты держишься?

– Как видишь.

– Вижу.

Он взял ее руку в варежке и поцеловал.

– Мужество, Танечка. Мужество.

Я люблю тебя, Шура…

Но вслух она ничего не ответила.

Александр вернулся только на следующий вечер.

– Девочки! – торжествующе объявил он. – Знаете, какой сегодня день?

Они тупо уставились на него. Татьяна недавно пришла из больницы. Что она делала там?

Сейчас уже не вспомнить.

Даша казалась еще более отчужденной. Ушедшей в себя.

Сестры безуспешно попытались улыбнуться.

– Какой? – безучастно промямлила Даша.

– Тридцать первое! Новый год!

Девушки молчали.

– Смотрите, я принес три банки тушенки! По одной на брата. И немного водки. Только совсем немного. Да и вряд ли она вам пойдет впрок.

Татьяна и Даша продолжали молча таращиться на него.

– Александр, – наконец выдавила Татьяна, – откуда нам знать про Новый год? Радио не работает, и даже будильник давно остановился.

Александр показал на свои часы.

– Я, как человек военный, живу по точному времени. Да развеселитесь же! Носы кверху! Разве так встречают праздник?

Теперь, когда стол пошел на дрова, накрывать было нечего. Поэтому они разложили еду по тарелкам, расселись перед буржуйкой и съели свою праздничную тушенку с хлебом, чуть помазанным маслом. Александр дал Даше папиросу, а Татьяне – маленькую карамельку, которую та проворно сунула в рот. Все трое тихо беседовали до тех пор, пока Александр, взглянув на часы, не налил каждому по глоточку водки. В темной комнате послышался звон сдвинутых стаканов. Люди, которым пока еще удалось уцелеть вопреки голоду, холоду и тьме, выпили за Новый, сорок второй год. Александр обнял и поцеловал Дашу, а Даша, поцеловав сестру, велела:

– Давай, Таня, не бойся, поцелуй Сашу, сегодня можно.

Она отошла к кушетке. Татьяна подняла голову, и Александр очень осторожно, очень нежно поцеловал ее в губы, впервые с той встречи в Исаакиевском соборе.

– С Новым годом, Таня.

– С Новым годом, Александр.

Даша полулежала на кушетке с папиросой в одной руке и стаканом в другой.

– За сорок второй, – повторила она.

– За сорок второй, – откликнулись Александр и Татьяна, позволив себе переглянуться, прежде чем он сел рядом с Дашей.

После все легли в одну постель: Татьяна у стены, лицом к Даше и Александру. Не все ли равно? Жизни почти не осталось, так зачем теперь прятаться…

Назавтра Александр и Татьяна медленно брели к почтовому отделению. Каждую неделю Татьяна ходила туда проверить, нет ли писем от бабушки, и посылала ей короткую записку. После смерти деда они получили всего одно письмо, извещавшее, что она переехала из Молотова в рыбацкий поселок на Каме.

Письма Татьяны были небольшими: на длинные не оставалось сил. Она писала о больнице, о Вере, Нине Игленко и даже о ненормальном Славине, который после двух недель необъяснимого отсутствия вновь появился как ни в чем не бывало и опять валялся на полу в коридоре, сделав единственную уступку зиме: накинул одеяло на свое тощее тело. Об этом она могла писать. Только не о себе и о своей семье. Это она предоставляла Даше, которая умела вставить какую-нибудь жизнерадостную фразу в мрачное повествование Татьяны. Татьяна понятия не имела, как утаить ужасные реалии ленинградской зимы сорок первого. Даша, однако, была занята исключительно Александром и своими планами замужества. Что ж, она взрослая. Взрослые хорошо умеют скрывать свои горести.

Но вчера Даша слишком устала, чтобы писать. Поэтому Татьяна сочинила послание, как умела.

Они медленно пробирались сквозь сугробы, низко опустив головы навстречу пронизывающему ветру. Снег забивался в изодранные валенки Татьяны и не таял. Держась за руку Александра, она думала о следующем письме. Может, она сумеет выложить правду о маме. И Марине. И тете Рите. И о бабушке Майе.

Почта была на Невском, на втором этаже старого здания. Раньше она была на первом, но взрывной волной вынесло стекла. Беда в том, что лестница, ведущая на второй этаж, была покрыта льдом и трупами.

Александр остановился у подножия лестницы.

– Я опаздываю. Нужно доложиться к двенадцати.

– Но до двенадцати еще есть время, – возразила Татьяна.

– Почти нет. Мы добирались сюда полтора часа. Уже одиннадцать.

Татьяне стало еще холоднее.

– Иди, Шура, а то простудишься, – пробормотала она.

Александр потуже завязал ей шарф.

– Не ходи в магазин. Иди прямо домой. Я уже отдал вам паек и потратил все деньги с аттестата.

– Знаю. Пойду.

– Пожалуйста.

– Ладно, – кивнула она. – Ты придешь сегодня?

Александр покачал головой:

– Я вечером уезжаю на фронт. Мой временный заместитель…

– Не договаривай.

– Вернусь, как только смогу.

– Обещаешь?

– Тата, я постараюсь вывезти тебя и Дашу из Ленинграда на одном из грузовиков. Держись, пока я не сумею добиться для вас мест, договорились?

Они долго смотрели друг на друга. Она попыталась было признаться, что благодарна уже за то, что может видеть его. Но энергии не хватило даже на слова.

Татьяна кивнула и повернулась к лестнице. Александр остался на месте. Она поскользнулась на второй ступеньке, и Александр успел вытянуть руки и поймать ее. Татьяна схватилась за перила и обернулась. По ее лицу скользнуло что-то вроде улыбки.

– Я справлюсь, вот увидишь. Даже без тебя.

– Как насчет голодных мальчишек, которые тебя грабят?

На этот раз улыбка была неподдельной.

– Правду говоря, мне плохо без тебя. И я ни с чем не могу справиться.

– Знаю, – кивнул он. – Держись за перила.

Татьяна стала медленно подниматься по скользким ступенькам. Добравшись до площадки, она обернулась посмотреть, тут ли Александр. Он по-прежнему смотрел на нее. Она прижала руку к губам.

Наутро Даша не смогла встать.

– Даша, прошу тебя.

– Не могу. Иди сама.

– Конечно, я пойду, но боюсь идти одна. Александра нет.

– Александра нет.

Татьяна навалила на сестру одеяла и пальто. Даже умоляя ее подняться, она уже знала, что ничего не выйдет. Глаза Даши были закрыты, и лежала она в той же позе, в которой заснула с вечера. Она почти не шевелилась. И не издавала звуков, если не считать хриплого лающего кашля.

– Ты должна встать. Обязана.

– Позже, – пробормотала Даша. – Сейчас не могу.

Глаза ее были по-прежнему закрыты.

Татьяна пошла за водой. Эта нехитрая процедура отняла у нее час. Потом растопила буржуйку ножкой стула и заварила Даше чая.

Пришлось вливать в нее по ложечке коричневатую сладковатую жидкость. А потом идти отоваривать карточки. На улице еще было темно. Примерно часа через полтора развиднеется. Когда Татьяна будет возвращаться с хлебом, уже посветлеет.

– Хлеб наш насущный даждь нам днесь, – прошептала она про себя. Жаль, что она не знала раньше этой молитвы, могла бы с самого сентября твердить каждый день.

Темно было почти все время. День сейчас или вечер? Утро или ночь?

Татьяна взглянула на будильник.

В темноте не видно стрелок.

«Я не вижу света. Темно утром, темно, когда я тащу ведро с водой по ступенькам, темно, когда умываю Дашу, когда иду за хлебом, когда летят бомбы…

Потом взрывается и ярко горит очередное здание, и я могу подойти и немного согреться у огня. Пламя румянит лицо, и я не могу двинуться с места… но сколько еще? Сегодня я простояла до полудня. Приплелась в больницу к часу. Может, завтра наткнусь еще на один пожар. Но как же темно дома! Хорошо, что есть светильник Александра! Я могу сидеть и смотреть на книгу, а иногда в лицо Даши.

Даша… почему она так уставилась на меня? Вот уже пять дней как она не в себе, а последние три не встает с постели. Глаза стали темнее… что в них? Она смотрит на меня так, словно видит впервые».

– Что с тобой, Даша?

Даша молча сверлила ее взглядом. И не двигалась.

– Даша!

– Почему ты так кричишь? – тихо спросила Даша.

– А почему ты так на меня смотришь?

– Подойди.

Татьяна шагнула вперед и опустилась на колени у кровати.

– Что, милая? Может, чего принести?

– Где Александр?

– Не знаю. Где-то на Ладоге.

– Когда он вернется?

– Тоже не знаю. Может, завтра?

Даша продолжала испепелять ее глазами.

– В чем дело? – не выдержала наконец Татьяна.

– Хочешь, чтобы я умерла?

– Что?!

Даже сейчас, когда в ее жизни почти не было места каким-либо чувствам или эмоциям, Татьяна пришла в ужас.

– О чем ты? Ты моя сестра. Каждому нужен рядом кто-то еще для того, чтобы остаться человеком, Даша, и ты это знаешь.

– Знаю.

– Так почему же…

– Ты мой второй человечек, Таня.

– Разумеется.

– А кто твой?

Вот оно.

Татьяна моргнула.

– Ты, – беззвучно выговорила она.

– Я видела тебя, Таня, – сказала Даша в темноту. – Видела его и тебя вместе.

– О чем ты?

Сердце ее куда-то покатилось.

– Я видела вас. Вы меня не заметили. Пять дней назад, у почты.

– Какой почты?

– Вы ходили на почту.

Татьяна лихорадочно припоминала. Почта, почта… Что было на почте? Нет, все вылетело из головы…

– Ты знала, что мы туда пойдем. Мы тебе сказали.

– Я не об этом. Он повсюду ходит с тобой.

– Потому что хочет защитить нас.

– Не нас.

– Именно нас. Он очень тревожится. Ты знаешь, почему он провожает меня. Забыла о еде, которую он нам приносит, отрывая от себя?

– Я не об этом.

– Благодаря ему никто не отнимает наш хлеб. Никто не крадет наши карточки. Как, по-твоему, я бы накормила тебя, если бы не он? Он уберег меня от людоедов!

– Я не желаю говорить об этом.

Но Татьяна упорно продолжала:

– Даша, он приносит пайки погибших солдат, а когда не может ничего найти, отдает половину своего пайка.

– Да, тебе. Чтобы ты его любила.

– Что? – ахнула Татьяна, но тут же, опомнившись, возразила: – Неправда. Он дает хлеб тебе. Чтобы ты выжила.

– Ох, Таня!

– Не морочь голову! Почему ты следила за нами?

– Стало стыдно, что не написала бабушке. Она так ждет моих приписок к твоим письмам! Ты слишком мрачна для нее. Не можешь скрывать правду так хорошо, как я! По крайней мере я так думала. Вот и написала ей веселую записку. Я не следила за вами. Догнала вас уже у почты.

– Мы сначала зашли в магазин.

Татьяна встала и подложила в огонь вторую ножку. На сегодня это все. Нужно экономить. Когда Александр распилил стол, Татьяна поняла, что значит для них тепло. Весь стол уже сгорел, остались четыре стула.

Когда Александр принес еду, Татьяна поняла, что значит сытость.

Апельсины кончились. Картофель кончился. Осталось немного ячневой крупы.

Вернувшись к кровати, она подоткнула Даше одеяла и легла сама, умирая от желания отвернуться к стене. Но не отвернулась.

Обе молчали.

Наконец Даша медленно повернулась лицом к Татьяне.

– Хоть бы он погиб, – прошептала она.

– Не говори так, – попросила Татьяна, пытаясь перекреститься, но не в силах вынуть холодную руку из-под одеяла. Даже для этого она была слишком слаба.

Скоро огонь погаснет, и они снова окажутся во мраке. Обе измотаны и измучены до предела. Татьяна подумала, что в таком состоянии трудно убиваться из-за разбитого сердца. Но Даша вдруг выпалила:

– Я видела вас! Видела, как он на тебя смотрел!

Значит, даже в таком состоянии можно убиваться из-за разбитого сердца?

– Дашенька, о чем ты? Никто ни на кого не смотрел. Моя ушанка закрывает пол-лица. Я даже не понимаю, о чем ты.

– Он стоял у подножия лестницы. Ты – на две ступеньки выше. Он поймал тебя, когда ты поскользнулась. А потом вы смотрели друг на друга. Ты пошла наверх. Он смотрел тебе вслед. Я все видела.

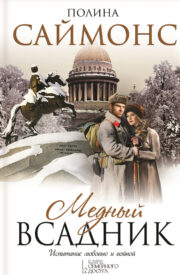

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.