– Какое тут счастье? – вознегодовала Наира. – Послушала бы нас, оставалась бы дома, и ничего не случилось бы.

– Да почаще ходила бы в церковь, – вторила Дуся. – Десница Господня – вот наше утешение.

– А ты как думаешь, Танечка? – шепнула со смехом Аксинья. – Утешит тебя десница Господня?

– Ничего не выходит. Мы не можем ей помочь, – сетовала Наира.

– Мне он никогда не нравился, – прошипела Дуся.

– Мне тоже, – поддакнула Наира. – Не понимаю, что Таня в нем нашла?

– Она слишком для него хороша! – объявила Раиса.

– Она слишком хороша для любого! – фыркнула Наира.

– И могла быть еще лучше, стань она ближе к Богу, – заключила Дуся.

– А мой Вова, – запричитала Наира, – такой добрый, хороший мальчик. Так ее любил…

– Уж этот Александр, – подлила масла в огонь Раиса, – ни за что не вернется. Оставил ее, а сам был таков.

– Уж это точно, – кивнула Наира. – Женился на ней…

– Испортил, – вторила Дуся.

– И бросил, – мямлила Раиса.

– Безбожник! – шипела Дуся.

– Только смерть помешает ему вернуться, – заверила Аксинья.

«Спасибо, баба Аксинья, – думала Татьяна, поднимая тяжелые веки и сползая с печи. – Но именно этого я и боюсь».

Старушки без особого труда уговорили Татьяну вернуться и жить с ними. Вова помог отнести сундук и швейную машинку обратно в дом Наиры.

Сначала ей приходилось тяжко. Дни тянулись бесконечно, и каждое утро, открывая глаза, она морщилась от острой боли. Разлад с собой – самое ужасное, что может случиться с человеком. И никак не выбраться из мрака. Ни одного воспоминания, которое могло бы утешить. Разогнать тьму. Ни доброй шутки. Ни нежной мелодии. Ни одной части своего тела не могла она коснуться без содрогания. И куда бы ни взглянула, повсюду видела только Александра.

И если раньше голод притуплял печаль, на этот раз даже голодать не приходилось. И болезнь отступила. Ей, здоровой и сытой, ничего не оставалось делать, кроме как стиснуть зубы и таскать ведра с водой, доить козу, наливать парного молока Раисе, которая не могла держать кружку, развешивать белье и слушать, как восхищаются женщины запахом простыней, впитавших солнечные лучи и аромат хвои.

Татьяна шила им и себе, читала им и себе, мыла их и себя, копалась в огороде, кормила кур, рвала яблоки с деревьев, и мало-помалу, ведро за ведром, книга за книгой, блузка за блузкой, их постоянные просьбы и требования вновь притупили боль, и Татьяна немного смирилась. Успокоилась.

Совсем как раньше.

Через две недели пришло первое письмо от Александра.

«Татьяша!

Что может быть труднее? Тоска по тебе – это физическая боль, терзающая меня с рассвета до того момента, когда сон наконец приходит ко мне.

Мое единственное утешение в эти пустые дни уходящего лета – сознание того, что ты в безопасности, жива и здорова и самое худшее, что тебе приходится терпеть, – это самоуправство добрых старушек.

Я сложил самые легкие поленья впереди. Сзади лежат те, что потяжелее. Это на зиму. Если не сможешь донести сама, так и быть, попроси Вову. Побереги себя. И не таскай полные ведра. Они для тебя просто неподъемные.

Добрался я обратно с немалым трудом, но как только вернулся, сразу был послан на Неву, где мы погрузились в лодки и попытались пойти на прорыв, но за несколько часов были полностью разбиты. Под оголтелой бомбежкой немцев мы потеряли несколько тысяч людей и так и не сумели переправиться. Теперь ищем другие места для переправы. Я жив и здоров, хотя здесь льют проливные дожди и приходится бродить по колено в грязи. Мы кутаемся в плащ-палатки и надеемся, что скоро покажется солнышко. Я начинаю жалеть себя, но тут же вспоминаю, каково тебе пришлось в блокаду, и мне становится стыдно.

Я решил воспитывать себя таким образом. Каждый раз, когда считаю, что мне приходится туго, думаю о том, как ты хоронила сестру в Ладожском озере.

Жаль, что на твою долю выпал такой тяжкий крест, как ленинградская блокада.

Думаю, что следующие несколько недель нас ждет сравнительное затишье, пока будет производиться перегруппировка. Вчера бомба упала на командирский блиндаж, где, к счастью, никого на тот момент не было. Но тревога осталась. В любой момент может случиться то же самое.

Если выдастся свободная минутка, мы играем в карты. И даже в футбол. Я курю. И думаю о тебе.

Деньги я выслал. Сходи в Молотов в конце августа.

Не забывай хорошо питаться, моя теплая булочка, мое полуночное солнце, поцелуй свою руку за меня, прямо в ладонь, и прижми к своему сердцу.

Александр»

Татьяна перечитывала письмо, пока не выучила наизусть. Даже спала с ним. Это придавало ей сил.

«Мой любимый, родной, единственный Шура!

Не говори о моем кресте: сначала сбрось свой с плеч.

Как я выжила прошлой зимой? Не знаю, но сейчас думаю о ней почти с тоской. Потому что тогда я двигалась. Движение было моим неотъемлемым внутренним качеством. У меня хватало энергии лгать, притворяться перед Дашей, чтобы она продолжала жить. Я ходила в магазин и была слишком занята, чтобы умереть. Слишком занята, скрывая свою любовь к тебе.

Но сейчас я просыпаюсь и думаю: как дотянуть еще один день до того момента, когда приходит пора ложиться спать?

Чтобы облегчить жизнь, я окружаю себя людьми. Если ты раньше считал, что меня заваливают работой, посмотрел бы, что делается сейчас. В основном я помогаю Ирине Персиковой. Ей отрезали ногу в больнице, какая-то инфекция, я точно не знаю.

Но мне она нравится. Наверное, потому, что ее зовут так же, как маму.

Я думаю о Даше.

И тоскую по сестре.

Но не ее лицо я вижу перед тем, как заснуть. Твое.

Ты моя единственная любовь. Ты мое сердце.

Думаешь ли ты обо мне?

Сможет ли моя любовь сохранить тебя? Вернешься ли ты?

Эти мысли терзают меня день и ночь. Что я могу сделать здесь, чтобы ты остался в живых?

Кто исцелит тебя, если ты упадешь?

Кто похоронит тебя, если ты погибнешь?

Похоронит тебя, как ты того заслуживаешь: со всеми почестями, рядом с героями и маршалами.

Твоя Татьяна»

«Тата!

Ты спрашиваешь, как мне удается оставаться в живых? Едва-едва. Хотя что ни говори, а мне все же лучше, чем Ивану Петренко.

Мой командир уверен, что погибают лучшие.

Сегодня мы снова попали под обстрел так называемых «ванюш», немецких шестиствольных минометов. Уж не знаю, как мне удалось уцелеть. Мы везли продукты и боеприпасы бойцам на Невском пятачке. Переправлялись на лодках, груженных патронами, продовольствием и оружием. С нами было пополнение. Но немцы почти целыми днями бьют из орудий с Синявинских высот. Мы не можем проскользнуть мимо: они сидят на холмах, как стервятники, высматривающие добычу. Обычно командир не посылает меня с такими заданиями, но сегодня не хватило гребцов и пришлось сесть за весла офицерам.

Петренко погиб. Мы уже возвращались, когда ему осколком оторвало руку. Я взвалил его на спину и, представляешь, до того потерял голову, что нагнулся и поднял оторванную руку. Петренко упал на дно лодки, а я смотрел на него и думал: что я делаю? Кто пришьет ему руку? Бедняга истек кровью, а я только сейчас сообразил, что и не думал о том, выживет ли он. Просто хотел похоронить его, как подобает. В человеке, разорванном на части осколком, не остается достоинства. Тело должно быть целым, чтобы душа могла его найти. Я похоронил его и руку в лесу, под молодой березой. Он когда-то сказал, что любит березы. И взял его винтовку: у нас и так не хватает оружия. Но положил в могилу каску.

Я любил его. Где же справедливость, если такой хороший человек, как Петренко, умирает, а Дмитрий, искалеченный, хромой, все еще живет?

Хочешь знать, о чем я думал в той лодке?

Я думал, что просто обязан остаться в живых. Иначе ты никогда меня не простишь.

Но война – это огромная несправедливость. Хороший человек имеет столько же шансов погибнуть, как и плохой. А может, и больше.

Хочу, чтобы ты знала: если что-то со мной случится, не волнуйся о моем теле. Моя душа не возвратится ни в него, ни к Богу. Она прилетит прямо туда, где сумеет тебя найти. В Лазареве. Я не хочу быть ни с маршалами, ни с героями. Только с королевой озера Ильмень.

Александр»

Больше писем не было.

Август незаметно перешел в сентябрь, но писем по-прежнему не приходило. Татьяна из кожи вон лезла, по горло загружая себя работой, выполняя любое желание старушек, помогая односельчанам, читая книги, занимаясь английским, изучая Джона Стюарта Милля, громко произнося в лесу каждую его фразу и под конец понимая почти все. Только чтобы немного отвлечься. Хоть на минуту забыть.

А от Александра не было ничего. И ее мятущаяся душа снова не знала покоя.

В пятницу, когда все вязали теплые вещи для фронта, Татьяна, трудясь над свитером для Александра, молча сидела в сторонке. Но и здесь ее не оставили в покое. Ирина Персикова хотела знать, получила ли она письмо.

– Вот уже месяц как ни строчки, – тихо ответила за нее Наира. – И не нужно об этом. В Молотовском горсовете тоже ничего нет. Она ходит туда каждую неделю.

– Так или иначе, Господь с ним, – вставила Дуся.

– Не волнуйся, Танечка, – жизнерадостно утешила Аксинья. – Сама знаешь, как работает почта! Письма идут неделями.

– Знаю, – обронила Татьяна, глядя на спицы. – Я не волнуюсь.

– А вот знаешь, какой у нас случай был? До тебя здесь жила одна женщина, Ольга, и ее муж тоже был на фронте. Она ждала, ждала писем, и все напрасно. Плакала бедняжка, боялась, что он погиб, и представляешь, однажды приносят сразу десять писем!

– Здорово… – улыбнулась Татьяна. – Вот бы тоже получить десять писем сразу!

– Еще бы, детка! Так что потерпи, все обойдется.

– Да, так и было, – прошипела Дуся. – Она разложила письма по числам и стала читать, а в десятом командир сообщал, что ее муж убит.

Татьяна, побледнев, тихо охнула.

– Дуся! – вскрикнула Аксинья. – Ты что, спятила? Еще расскажи, как Ольга утопилась в Каме!

Татьяна отложила спицы.

– Вы уж тут без меня как-нибудь… справитесь? А я пойду. Пора готовить ужин. Я хотела испечь пирог с капустой.

Ворвавшись в дом, она немедленно бросилась к сундуку и вытащила Пушкина. Александр сказал, что деньги – в задней обложке.

Она долго смотрела на книгу, прежде чем осторожно разрезать бумагу бритвой. Деньги были там. Прерывисто вздохнув, она вытащила все, что лежало в книге.

И пересчитала.

Пять тысяч долларов.

Она даже не встревожилась.

Сложила пачечкой хрустящие банкноты.

Снова пересчитала, старательно отделяя каждую.

Десять бумажек по сто долларов.

Четыре бумажки по тысяче.

Пять тысяч долларов.

Она пересчитала еще раз.

Пять тысяч долларов.

Татьяна вдруг засомневалась: может, столько было с самого начала, и она просто ошиблась?

Она убедила бы себя… если бы только в мозгу не звучали слова Александра, эхом отдававшиеся в сердце: «Это последнее, что она оставила мне за несколько недель до ареста… Мы вместе спрятали деньги… Десять тысяч долларов… четыре тысячи рублей…»

Татьяна забралась на печку и уставилась в потолок.

Он сказал, что оставляет ей все деньги. Нет, не так. Он сказал: оставляю тебе деньги. Она сама видела, как он приклеивал к обложке лист бумаги.

Почему же он взял только пять тысяч?

Чтобы умаслить ее?

Успокоить?

Заткнуть рот?

Не допустить еще одного скандала?

Обезопасить себя?

Удостовериться, что она не вернется с ним в Ленинград?

Она прижала деньги к груди и попыталась понять, что в тот момент было на сердце у Александра.

Человека, который, находясь в нескольких шагах от свободы, предпочел повернуться спиной к давней заветной мечте.

Желание и долг.

Александр надеялся попасть в Америку, но при этом верил в себя и в свои возможности.

И больше всего на свете он любил Татьяну.

Александр знал, кто он такой.

Человек, который всегда держит слово.

Слово, данное Дмитрию.

Часть 4

Брось смерти вызов

Больше Татьяна ни минуты не останется в Лазареве!

Она написала Александру десять писем, спокойных, веселых, дружелюбных, ласковых писем с упоминанием соответствующего времени года, датированных различными числами, и попросила Наиру высылать их по одному каждую неделю, зная, что, если уедет потихоньку, старушки немедленно напишут Александру или пошлют отчаянную телеграмму с сообщением о ее исчезновении, и если он еще жив, может потерять голову и натворить всяких бед или погибнет сам.

Поэтому Татьяна сказала, что не хочет работать на местном рыбозаводе, где трудилось почти все население деревни, и уходит в Молотов, где требуются санитарки в больницу. Она не желала ничего слушать и была настроена так решительно, что женщины не посмели возразить.

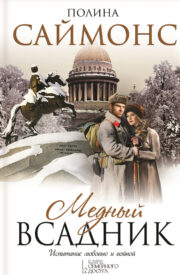

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.