Он заложил руки в карманы и, тихонько насвистывая, воротился в спальню.

Конечно, если Лошек говорит правду.

Сорок лет спустя он рассказывает чуть по-другому. Рудольф под каким-то предлогом отослал его во двор — разбудить Братфиша, который ночевал в боковом флигеле, — и он отошел довольно далеко, когда вдруг услышал два (!) выстрела (прежде он не слышал ни одного), прозвучавших подряд один за другим. (При этом, как установит впоследствии врач, Мария умерла несколькими часами раньше Рудольфа.) Лошек тотчас бросился обратно в дом (почему только он? другие не слышали выстрелов, что ли?), однако обнаружил дверь спальни запертой. Спрашивается: что же он делал после этого целый час, почти до восьми утра?

После того как Лошек был разбужен наследником, ложиться снова не имело смысла; лакей одевается, отдает распоряжение затопить на кухне плиту и идет к Братфишу, который к тому времени тоже поднялся (и даже более того… — см. выше), затем приводит себя в порядок и ровно в половине восьмого с чашкой ароматного чая на серебряном подносе деликатно стучит в дверь спальни.

— Ваше высочество! Половина восьмого!

Изнутри ни ответа ни привета.

Лошек стучит сильнее; отставив поднос, барабанит в дверь кулаком.

— Ваше высочество! Ваше императорское высочество! — надсаживается он, поскольку дверь, вопреки обыкновению, заперта изнутри на ключ, а все призывы его остаются без ответа.

Он хватает полено из охапки сложенных у камина дров и колотит им в дверь. В ответ тишина. Теперь до него доходит, что случилось неладное.

Тут он вспоминает, что в спальню есть еще один вход, к которому можно попасть по узкой винтовой лестнице со второго этажа, от нежилой комнаты супруги наследника. (Теперь уж этого не установишь; все стены-перегородки были порушены, когда замок перестраивали под монастырь, а спальню "смертников" — под часовню, алтарь которой стоит на том самом месте, где когда-то стояла кровать.) Лошек взбегает на второй этаж, а оттуда спешит по винтовой лестнице вниз, однако понапрасну он дергает дверь: она тоже заперта. Впоследствии все поверят в этом Лошеку на слово — слишком уж очевидна картина, которую застанут свидетели, войдя в комнату, — и Хойосу даже в голову не придет проверить его показания, да и в дальнейшем расследовании никто не придаст значения этой задней двери, а между тем мыто с вами, читатель, знаем: разгадка "тайны закрытой комнаты" всегда заключается в том, что все-таки существует еще один вход, но о нем либо не подумали, либо напрочь забыли.

Меж тем на шум сбегается челядь. Все догадываются, что случилась беда. Во дворе с воем носятся по куртинам ошалелые от всеобщего переполоха собаки. Их чуткий слух, возможно, уловил и выстрелы. В дверях небольшого холла перед спальней уже стоит и управляющий, Алоиз Цвергер, а за ним, переглядываясь-перешептываясь, — и прочие служители замка. Цвергер — сержант лейб-гвардии в отставке, могучий, здоровенный детина, поднажми он чуть плечом, и дверь вылетит как миленькая. Но он молча смотрит — то на дверь, то на Лошека. Лошек — лицо полномочное. Однако тот стоит в полной растерянности, заламывая руки и чуть не плача от собственного бессилия, от ужаса. Надо бы взломать дверь, но ведь это непозволительно. Ворваться к своему господину, к его высочеству, который (уж он-то, Лошек, знает!) находится в спальне не один? Лакей не посмеет, а вот граф Хойос — другое дело!

Запыхавшись, прибегает граф Хойос — мужчина в теле и даже начинающий тучнеть. Братфиш — он уже успел вернуться из корчмы — и Цвергер едва сдерживают напор челяди, столпившейся в дверях холла. Хойос из-за одышки не в силах выговорить ни слова, поэтому он выдворяет всех жестом. Чуть отдышавшись, задает первый вопрос: — Уж не углем ли топится печь?

Нет, печь топится дровами. Тогда Хойос подходит к двери и принимается стучать, но Рудольф и ему не отзывается.

Придется взломать дверь. Пусть Лошек берет топор и принимается за дело.

И тут Лошека прошибает холодный пот: он должен выдать своего господина, сказать, что наследник там не один. От этого сообщения у графа Хойоса тоже убавляется прыти: "Меня понятным образом одолевали тягчайшие сомнения… но уже в тот момент приходилось опасаться самого страшного…" И тут прибывает с венского поезда князь Кобургский. У графа вырывается вздох облегчения: князь как-никак родственник Рудольфу. Господа удаляются в соседнюю бильярдную комнату посовещаться и выносят решение: "Поскольку нет основания предполагать, будто его императорскому и королевскому высочеству угрожает непосредственная опасность, то в такой щекотливой ситуации установить положение вещей правильнее всего будет одному Лошеку, без каких бы то ни было свидетелей". Иными словами, смысл этой неуклюжей, сбивчивой фразы сводится к следующему: пусть дверь взломает Лошек. Собственно говоря, он как бы не в счет; лакей увидит… — эка важность, лакей! — все равно что зеркало в ванной комнате. Иное дело — они, господа… 8 особенности, если учесть присутствие баронессы…

Двери, ведущие в остальные части здания, тщательно запираются (лишние свидетели не нужны!), Лошек же пытается разбить замок, а когда это ему не удается, прорубает в верхней филенке дыру — такую, чтобы можно было просунуть руку и повернуть ключ, да и заглянуть в комнату: "Лежат в постели! И оба мертвые!" — восклицает Лошек.

Итак, произошло самое ужасное, чего и следовало опасаться после стольких тщетных попыток докричаться и достучаться.

Господа вновь удаляются на совет — как теперь быть. Ведь речь идет о наследнике, и они сознают, в какую щекотливую ситуацию попали: на карту поставлена судьба Австро-Венгрии, не говоря уж об их собственной. Любой их теперешний шаг будет впоследствии оценен историей. Равно как и императором. "Наше отчаяние и боль были неописуемы. Возник вопрос: не вызвать ли доктора? Но для решения этого вопроса нужно было сначала констатировать, — оправдывается граф, — не излишней ли уже будет врачебная помощь". После некоторых колебаний наконец приходят к выводу: пусть Лошек войдет в спальню и удостоверится!

Тогда Лошек просовывает руку в прорубленное им отверстие, поворачивает ключ в замке, открывает дверь и входит в комнату (граф Хойос и князь Кобургский наблюдают с порога); подойдя к кровати, он склоняется над Рудольфом и, выпрямившись, кричит господам: "Цианистый калий! — А после паузы, взглянув на мертвое тело Рудольфа, застывшее на краю постели в странной позе — полулежа-полусидя, с головой, свисающей над огромной лужей крови, — добавляет (с чего это он взял?): — Поэтому они и истекли кровью".

Бедняжке Марии Лошек почти не уделяет внимания — тут он первый, но отнюдь не последний. Свидетели словно бы предвосхищают официальную точку зрения, согласно которой Марии Вечера не то что не было в Майерлинге, но сомнительно даже, существовала ли вообще подданная Франца Иосифа с таким именем: все стараются отвести взгляд в сторону (зрелище неприятное и неприличное), словно ее здесь нет. Но она тут же, в постели Рудольфа, правда, голова ее прикрыта, но это дела не меняет — девушка лежит рядом с наследником, притом точно так же мертва, как и он. Через сорок лет Лошек "вспомнит", что каждый из них лежал в своей постели (а в инвентарном перечне значится всего одна кровать), одетый с головы до пят, все честь честью, а рядом с Рудольфом на полу валялось его служебное оружие; правда, к тому времени Лошеку уже станет мниться, будто и выстрелы-то он со двора слышал, оба выстрела, один за другим, будто бы, войдя в комнату, мигом сообразил, как и что там произошло. Но покамест о выстрелах (ни об одном) нет и речи, лакей лишь констатирует факт, что врачебная помощь уже не нужна.

Сим выводом и удовлетворились; Хойос, из двух господ более решительный, отправляет телеграмму доктору Видерхоферу, домашнему лекарю императора, с призывом немедленно явиться: саму новость, проникшись чувством исторической ответственности, он почте не доверяет. Затем граф велит принести из садового павильона, где он разместился, свою шубу, поспешно облачается и — в Вену. Хорошо, что Братфиш с фиакром как раз под рукой — несясь сломя голову по обледенелой дороге, они успевают перехватить триестский экспресс, который проходит через Баден в 9 часов 18 минут.

Князь Кобургский остается сторожить в Майерлинге. Хойос, вероятно, уже сидел в поезде, когда кому-то взбрело на ум, что в спальне у кровати, там, где покойный сам поставил канделябр, еще горят свечи, и надо бы их погасить, а то как бы от растаявшего воска не занялся пожар. На сей раз вслед за Лошеком в спальню вошел и князь; он велел лакею поправить тело наследника, наполовину свесившееся с постели, тогда-то и обнаружили, что у Рудольфа снесено чуть ли не полголовы — вся верхушка черепа. Тут уж вряд ли можно было усмотреть действие цианистого калия. В поникшей руке наследника был зажат револьвер, согнутый указательный палец намертво застыл на спусковом крючке. Князь, собрав остатки душевных сил, вынимает из руки усопшего револьвер (с тех пор его так никто и не видел, разве что следственная комиссия, во всяком случае в актах о нем не упоминается ни словом, неизвестно даже, какой он был системы), но когда Лошек — наконец кто-то вспомнил о Марии! — желая слегка привести в порядок и второго покойника, отворачивает наброшенное на нее одеяло, князь больше не выдерживает: без сил рухнув в кресло, он захлебывается рвотой и рыданиями. Теперь от него уже нет никакого проку.

Пока Лошек — нервы у него покрепче, да и с дисциплиной получше — приводит в чувство князя (скорее всего в бильярдной комнате), к неохраняемым покойникам сбегаются любопытные, и спальня постепенно заполняется майерлингской дворней. С удивлением взирают они на два трупа: зрелище, должно быть, непонятное, непостижимое, а главное, бессмысленное. Какая-то непристойная сцена. Конечно, не в том порнографическом плане, как ее потом изображали на миниатюрных кинетических картинках; изображение, увеличенное с помощью освещенной линзы, оживало при нажатии кнопки, и в задних каморках питейных и увеселительных заведений венского Леопольдштадта можно было наслаждаться "Упоительно-сладостной совместной смертью Рудольфа и Марии".

Содрогаясь, в ужасе созерцают столпившиеся слуги картину, которая посредством ясной и простой символики мистерий означает — что же иное? — несчастную любовь. Вот только бы не это море застывшей крови. Сначала они наверняка пялят глаза с порога, затем, расхрабрившись, пробираются внутрь, а под конец уже выстраиваются у постели, разглядывая усопших. На подошвах обуви они разносят кровь по всему дому.

Там же находился и Шульдес, придворный телеграфист. Вот что он видел:

"…в постели, насквозь пропитанной кровью, лежало, наполовину свесившись, мужское тело, лица было не распознать, рядом, слева от него, еще один труп, замотанный во что-то черное, голова совершенно скрывалась под наброшенной сверху подушкой. Вокруг немая тишина — но не торжественное безмолвие, а глухая немота ужаса. И кровь везде! Кровь на постельном белье, кровь на полу, кровь на стене и даже на низком потолочном своде!"

То же самое видели и все остальные, однако, когда прошмыгнувшие через жандармский кордон репортеры стали опрашивать очевидцев в Майерлинге, они передавали свои впечатления уже таким образом:

"Едва мы вошли в комнату, как у нас вырвался душераздирающий крик. Молодой наследник лежал на широкой кровати орехового дерева — с развороченным черепом, мертвый.

У постели застыла на коленях красавица Мери. Тело упиралось в кровать, голова была опущена на ее край.

Голова Мери покоилась на руках, словно она спала.

Лицо наследника было страшно искажено. Правая рука его свешивалась на пол. Тело лежало на самом краю постели, так что было удивительно, как оно не свалилось.

Лицо Мери не изменилось ничуть. Никаких следов борьбы со смертью.

Какая художническая кисть сумела бы запечатлеть эту ужасную картину так, как создали ее два мертвых тела?

Мери подобно коленопреклоненному гению черной смерти у постели мертвого принца!

В таком виде были обнаружены оба трупа!

Это голый факт.

Это беспощадная правда.

Слух, будто бы Рудольфа нашли в одной постели с Мери, — совершенная нелепица, которая столь же досадна, сколь и жестока.

Все, кто упоминал об этом как о факте, несколько идеализировали действительность, расписывая, что тело Мери было усыпано цветами, что вокруг покойников были расставлены горящие свечи и т. д. и т. п. Все это — не более, чем поэтический вымысел, щедро разукрашенный в угоду публике.

Возле кровати на стуле стоял серебряный канделябр, в котором все еще горели пять свечей". (Верус)

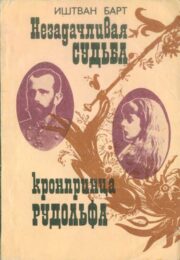

"Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" отзывы

Отзывы читателей о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" друзьям в соцсетях.