Господина N., который вел когда-то следствие по делу Руссерана, хватил апоплексический удар. Начальство сделало ему выговор за пропажу документов. Хотя сора из избы выносить не стали, все же эта неприятность доконала чиновника. Все жалели, что он не присутствует на новом процессе Бродара. Вечно судят этих Бродаров… Ну и семейка!

Никто не мог или не хотел сказать, куда девалась торговка птичьим кормом, давшая Бродару пристанище. Аптекарь, оказавший ему помощь при обмороке, продал свой дом. Обмани-Глаз был мертв. Лишь одно могло навести судей на правильный след: письмо, найденное Керваном в комнате тетушки Грегуар и подписанное Ивоном Карадеком. Но Керван, понимавший, что Бродар не хочет говорить, где его семья, покамест умолчал о своей находке.

Огюсту стоило огромных усилий пробраться в переполненный зал. Его так толкали, что порвали на нем одежду; шляпу растоптали полицейские; несколько раз его ударили кулаком по лицу. Анжела и Клара ждали у входа; им было не под силу вступать, подобно Огюсту, в единоборство с блюстителями порядка.

Когда Огюст, весь в синяках, в порванном и грязном платье (его несколько раз сбили с ног) очутился в зале, председатель суда допрашивал Бродара:

— Вы утверждаете, что жили под чужим именем. Под каким же? При каких обстоятельствах вы его приняли? Как это вышло, что вы все это время не вызывали ни у кого подозрений?

Бродар встал.

— Я добровольно отдался в руки правосудия, но своих детей я в жертву не принесу. Из-за них я и согласился выйти на волю вместо Лезорна. Но честь народа потребовала, чтобы я пришел сюда. Да, я — Бродар, но преступлений никогда не совершал. Меня не было в Париже. Как только я приехал, меня арестовали. Делайте со мной, что хотите, но я невиновен.

Он больше не мог говорить. Оратором он не был, и хотя в водовороте событий его ум созрел, но выразить все, что происходило в глубине души, Бродар не умел: ему не хватало слов. Он сел на место, и на его глазах показались крупные слезы.

Наступило молчание. Вдруг Бродар снова поднялся.

— Если тут есть бывшие ссыльные, я обращаюсь к ним!

Ему ответило несколько голосов, но председатель суда велел восстановить порядок.

— Он говорит правду! — крикнул какой-то старик. — Я встречал его, когда он торговал вразнос под именем Лезорна.

Это был старик из Сент-Уэна. Служители вывели его.

Тут послышался другой голос. Керван Дарек заявил со свидетельской скамьи:

— Я скажу все! В подкладке моей рабочей куртки зашито письмо, найденное мною в комнате вдовы Грегуар. Из этого письма вы узнаете, чье имя носил Бродар и где он жил.

Заседание прервали и приказали доставить куртку Кервана из тюрьмы Мазас.

— Бродар заплакал: теперь его семья погибнет… Но он понимал, что Керван не мог смолчать.

Куртку доставили и тщательно осмотрели, но поиски оказались тщетными: письмо исчезло…

Публика заволновалась.

— Суд больше не потерпит таких скандальных выходов и не позволит делать из заседания комедию! — заявил прокурор. — Я требую, чтобы свидетелю Дареку, а также тем, кто с ним заодно, больше не разрешали выступать и морочить правосудие!

Негодование прокурора было непритворно: он действительно очень рассердился.

— Но меня вам придется выслушать! — раздался голос из публики. — Я — Огюст Бродар, сын обвиняемого!

К человеку с кровоподтеками на лице, в изорванном платье, который пытался приблизиться к месту для свидетелей, устремились полицейские. Окружив Огюста, они по приказанию председателя суда препроводили «пьянчугу» в участок.

Бродар не видел сына, но услышал его голос. Вне себя от горя, он снова поднялся и громко крикнул:

— Я невиновен! Заявляю это во всеуслышание!

Но публика молчала. Напрасные поиски письма произвели неблагоприятное впечатление.

В участке Огюсту стало дурно: у него хлынула горлом кровь. Решили, что его рвет вином, и поставили несчастного под холодный душ.

— Вишь, как назюзюкался! — обменивались замечаниями полицейские. — А еще говорят, будто рабочие бедствуют…

Когда Огюста вывели из здания суда, Анжела и Клара последовали за ним и теперь ожидали у подъезда.

— Что вам здесь нужно? — спросил один из полицейских.

— Мы ждем, когда отпустят задержанного.

— Долго же вам придется ждать! Это будет не скоро!

— Мы ничего плохого не делаем, стоя здесь.

— Идите домой, говорят вам!

Но им некуда было идти: с вокзала они поехали прямо в суд.

— Чтобы через пять минут вашей ноги здесь не было, не то я вас засажу!

— Зачем ждать? — сказал второй полицейский. — Их надо засадить сейчас же!

И он отметил в своей записной книжке, что его коллега чересчур снисходителен.

Женщин втолкнули в помещение участка, где они увидели Огюста, лежавшего без памяти. Их отчаяние рассердило комиссара. Обеих, несмотря на протесты (а может быть, именно за то, что они позволили себе протестовать) отправили в дом предварительного заключения, а оттуда — в тюрьму Сен-Лазар, где их имена уже не в первый раз занесли в список арестанток. Им пришлось рассказать, где они жили и что делали в последнее время. Они не утаили ничего, но было уже слишком поздно.

Судебное заседание затянулось; с делом торопились покончить сегодня же. Неподвижный Бродар, похожий на мертвеца, отсутствующим взглядом глядел на присяжных и на публику.

Закончился допрос последнего свидетеля, вызванного по ходатайству подсудимого; настала очередь свидетелей обвинения. Самыми важными из них были: старая ханжа, долговязый простофиля-аббат и остальные глупцы, пировавшие с Лезорном. Все они утверждали, что знали обвиняемого. Конечно, это он! Тот же нос, те же глаза… От них не ускользнула ни одна подробность: кто запомнил прядь волос, свисавшую на лоб, кто — шрам у глаза. После этих показаний сомневаться в личности преступника было невозможно. Дальше все разыгрывалось как по нотам. Надо же было наконец развязаться с этим делом!

Графиня Болье и ее подруга заявили со слезами, что Бродара они узнают, но характер его стал неузнаваем. Публика насторожилась, но эти дамы были, видимо, очень добрыми. Спрашивать, как они познакомились с подсудимым, их не стали.

От защиты Бродар отказался.

— Либо я преступник, либо честный человек, — заявил он. — Адвокатам тут нечего делать. Пусть суд решает.

Ему все же дали защитника по назначению — молодого юриста, выступавшего впервые и думавшего не о существе дела, а о том, как бы обеспечить себе блестящий дебют. Этот юнец разразился потоком громких фраз. Вместо того чтобы доказать невиновность своего подзащитного, он стал просить судей проявить снисходительность…

— Я помилования не прошу, ибо ни в чем не виноват! — прервал его Бродар негодуя.

Присяжные удалились на совещание. Бродар был признан виновным по всем пунктам и приговорен к смертной казни. Он выслушал приговор, высоко подняв голову, и снова воскликнул, обращаясь к публике:

— Я не виновен!

LXXVI. На рейде

Прошел месяц. Пушечные выстрелы, звучавшие, словно похоронный звон, извещали, что два корабля терпят бедствие: они попали в ураган, который нес их на гранитные скалы, высящиеся над заливом Джексон-бэй. На горизонте вырисовывались голубые вершины гор, сливаясь с темной лазурью неба. На берегу был расположен Сидней, огромный город, построенный тяжелым трудом ссыльных. Могли ли эти люди, поставленные вне закона, рабы жесточайшей дисциплины, вообразить себе, даже во сне, нынешний роскошный Сидней, изобилующий богатствами, осененный эвкалиптами?

В Австралии, ныне столь богатой, множество огромных сооружений воздвигнуто безыменными каторжниками. Так кораллы возводят рифы, затем острова и, быть может, целые континенты… Любое здание — память о поселенцах; каждый камень орошен их потом и кровью. Сыновьям их повезло больше: сколько сиднейских негоциантов — потомки каторжан!

Один из кораблей был французским: «Бомануар» отправился из Бреста в Нумеа с партией ссыльных и должен был зайти в Сидней за продовольствием для Новой Каледонии. Другой, английский пакетбот «Джон Буль», вез в Австралию пассажиров, в том числе Санблера. Одно судно было военным, другое — торговым; оба плясали на разбушевавшихся волнах, словно скорлупки. Лоскутья парусов свисали со сломанных мачт, которые с минуты на минуту должны были рухнуть. Смерть, словно невеста, куталась в прозрачное покрывало из туч, пронизанных молниями.

Оба гибнущих корабля зажгли все огни. Несмотря на бурю, они пытались маневрировать. Но борьба с разъяренной стихией ни к чему не приводила; столкновение было неминуемо.

Ссыльные мужчины размещались на правом борту, а женщины — на левом. Никто не знал о грозившей им участи. Да и что могли бы они сделать для своего спасения? Ведь камеры все равно были заперты и охранялись вооруженными часовыми. Ссыльным ничего не оставалось, как ждать.

Немногочисленные пассажиры — родственники ссыльных, получившие разрешение следовать за ними, — занимали общую каюту. И здесь мужчин от женщин отделяла перегородка, но часового не было. На женской половине ехала жена Дарека с юными англичанками (им позволили сопровождать ее). Среди ссыльных были осужденные по делу о приюте Нотр-Дам де ла Бонгард: Клара Марсель и старый Дарек с сыном и дочерью. Кларе и Гутильде жилось последнее время так тяжело, что надежда вновь зажить единой семьей, хотя бы и на пустынном острове, манила их. Буря их не пугала. Не все ли равно? Лишь бы не разлучаться больше!

Спустилась тьма; завывал ветер; крушение было неминуемо. Из порта попытались послать баркасы на помощь, но, оказавшись во власти урагана, они не только не могли никого спасти, но сами были на волосок от гибели.

Вдруг послышался ужасающий треск: «Бомануар», брошенный огромной волной на «Джон Буля», проломил корпус пакетбота. Накренившись, английский корабль начал погружаться в пучину. Не раздалось ни одного вскрика. Могила разверзлась, и люди молча опускались в нее.

«Бомануар» еще держался на поверхности. От сокрушительного удара на нем опрокинулись горевшие фонари и вспыхнул пожар. Ливень, каким обычно завершаются такие бури, еще не начался. Тучи еще не разрешились от бремени, и ветер, словно сорвавшись с цепи, гнал пылающий корабль прямо на утесы. Когда же наконец закружился яростный смерч и потоки воды хлынули с небес, все было уже кончено…

На другое утро лучезарное солнце осветило берег, усеянный обломками кораблекрушения. Земля дымилась от испарений; тут и там из зарослей выглядывали морды кенгуру, готовых скрыться при первой же опасности. Встревоженные обезьяны, повиснув на ветвях пальм и эвкалиптов, кривлялись и гримасничали, как будто упрекая бурю за все содеянные ею беды. На берегу беспорядочно громоздились выброшенные морем обломки кораблей: доски, мачты, куски обшивки. Но еще более плачевное зрелище являли трупы, видневшиеся на побережье.

Все же несколько человек спаслось, и среди них — Санблер. Он выглядел еще ужаснее, чем всегда: удары о скалы еще больше изуродовали его лицо. Удивленный спасением от верной гибели, он вовсе не радовался, что выжил. Уцелели также Керван Дарек и Клара Марсель. Они обрели жизнь и свободу, но какой ценой? За каждый миг счастья судьба заставляет расплачиваться годами нескончаемых страданий…

LXXVII. «Рецидивистки»

В тюрьме Сен-Лазар, как и в доме предварительного заключения, Клара Буссони и Анжела, арестованные уже не впервые, были занесены в список рецидивисток.

Анжела была возбуждена, словно в лихорадке; Клара, наоборот, подавлена и удручена. Разница в их характерах сказалась и в эти горькие минуты. Отныне Анжелу не покидала мысль о мести; Клару, напротив, навсегда оставило мужество. Первая ни разу не заплакала; вторая обливалась слезами. Обе страдали, но каждая по-своему.

В результате этого нравственного перерождения одна превратилась в мстительницу, другая впала в умственную спячку. Внешне они не изменились. Молча они взирали на окружающее, ничего не замечая. Их мысли были сосредоточены на одном, но, как это всегда бывает, они не догадывались о подлинных размерах несчастья, постигшего их семью. Мысль о том, что Бродар мог быть осужден на смерть, даже не приходила им в голову, так же, как и мысль о возможной смерти Огюста.

Они проводили время в бездействии, вставали и ложились в положенные часы, ели нехотя и равнодушно смотрели на женщин, осужденных за бродяжничество, которых тюрьма Сен-Лазар каждое утро выбрасывает на мостовую, с тем чтобы на другой же день вновь принять в свое лоно. Куда же им деваться? Ведь они — без приюта, без работы, без хлеба! Они спят под открытым небом, умирают рядом с дохлыми собаками, одеты в лохмотья, испачканные грязью, в которой они ночуют. У одной нет юбки, у другой — рубашки, а так как невозможно тут же, на улице, привести себя в порядок, то насекомые кишат в рваной одежде, истлевающей на теле, ибо сменить ее не на что, и до того грязной, что сожители святого Лавра полчищами расползаются прочь в поисках более чистого жилища… Если несчастная женщина позволит себе вымыться у канавы, то прохожие вопят, что их стыдливость оскорблена… Но разве не оскорбляет все человечество, что множество людей живет в такой грязи?

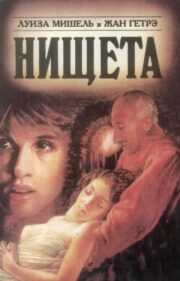

"Нищета. Часть вторая" отзывы

Отзывы читателей о книге "Нищета. Часть вторая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нищета. Часть вторая" друзьям в соцсетях.