Как раз когда я занимаю свое место, самолет на секунду проваливается в воздушную яму. Я уверена, если пассажирский израильский самолет сопровождается радарами или боевыми истребителями – это значит, что совершено вторжение на израильскую территорию или сильна угроза войны. Остается только строить догадки. Через полтора часа командир корабля сообщает о нашем приземлении в Бен-Гурионе. Я с облегчением достаю свои вещи из-под сиденья и выхожу из самолета. Если будет введено осадное положение или случись какой другой кризис, Ави непременно поставит меня в известность прежде, чем поспешит приступить к исполнению своего долга. В этом случае меня уже наверняка будут ждать на студии Ай-би-эн, чтобы я немедленно выходила в эфир.

Жара невыносимая. Одиннадцать часов назад я покинула морозный Нью-Йорк, и теперь резкая перемена погоды очень чувствительна. Перевешивая сумку с одного плеча на другое, я прохожу паспортный контроль и жду, пока в моем паспорте появится штамп. Процедура довольно длительная. Номера и данные должны быть занесены в компьютер, после чего должно прийти разрешение из службы безопасности. Вот передо мной первый пропускной пункт, и я начинаю искать глазами Ави в толпе людей, которые ожидают за красной линией. Про себя я отмечаю что-то необычное, но не сразу соображаю, что именно. Я вижу в толпе Гилу и Гидона. Они стоят вместе с человеком в военной форме, которого я не узнаю. На очереди второй проверочный пункт. Работник службы безопасности внимательно изучает пассажиров и собирает у них синие листочки, которые подтверждают, что паспортный контроль пройден. Теперь они от меня всего в нескольких шагах, и Гила что-то шепчет Гидону. Тот кивает, отступая назад, и отворачивается.

У Гилы красные глаза, а ее светлые волосы едва придерживает заколка. Ее усталое, помятое лицо выглядит так, словно она не спала всю ночь, а вид такой скорбный, что я едва удерживаю себя, чтобы не повернуться и не убежать прочь. Нет, я этого не переживу. Это несправедливо. Только не это!.. Она опускает мне на плечи руки, и по ее щекам начинают бежать слезы.

– Мэгги, – шепчет она, – Мэгги… Ощущение надежности и безопасности исчезает как дым. Я чувствую себя обворованной. Я чувствую, что меня отбросили далеко в прошлое. Качая головой, я стараюсь не потерять сознание, потому что стены начинают кружиться. Слезы льются по моим щекам, и я захлебываюсь ими.

– Нет, пожалуйста, только не Ави! Только не Ави! – молю я.

Гила пытается что-то ответить, но не может, застыв от ужаса, потому что произнести эти слова так же страшно, как и услышать.

Гидон оказывается около меня. Рядом с ним тот человек, которого я все еще не узнаю, но который, кажется, поддерживает меня под руку.

И тут до меня наконец доходит, кто этот человек. Это военный психолог, которого обычно присылают в тех случаях, когда новости слишком ужасны для членов семьи. Гидон поддерживает меня с другого бока. Мои всхлипывания становятся громче, и тогда Гила и мужчины разом начинают объяснять, что случилось.

– Наша база в Сидоне подверглась вчера нападению подрывника-камикадзе, – говорит Гидон.

Но я не хочу, не хочу этого знать. Все и так ясно, а подробности лишь причинят мне новую боль. Я отталкиваю его и, словно раненое животное, умоляюще смотрю на него, чтобы он не продолжал. Его громадные ладони лежат у меня на плечах, а зубы стиснуты так крепко, что на скулах вздулись желваки. Дисциплинированность и положение военного человека обязывают его держать себя в руках и продолжать, и мне кажется, я этого не переживу.

– Ави направлялся в Тир, где должен был инспектировать другую базу.

Боль слишком ужасна. Гила гладит меня по волосам, а военврач крепко держит мою руку.

– По дороге на машину совершила нападение террористическая группа. Мы застали там лишь обгоревший джип и много крови… Одно из двух, Мэгги: он или убит, или захвачен в плен. Это все, что нам известно.

Убит или захвачен в плен. Такие дела. Сделайте ваш выбор. В правой шкатулке пусто, в левой шкатулке сюрприз. Убит или взят в плен… Эти слова отстукивают у меня в голове, словно в компьютере, и пытаются вернуть меня к реальности. Итак, где-то между Тиром и Сидоном. Шоссе повреждено взрывом. На шоссе – обгоревший джип.

Гидон смотрит на военврача, как будто спрашивает разрешения продолжать. Ничего не скажешь, здорово они здесь научились преподносить людям неприятные новости. Только израильтяне способны столь обтекаемо преподнести информацию, касающуюся их генерала, который не то убит, не то пленен…

После первого шока я начинаю медленно осознавать, что происходит. Ави не пришел. Его здесь нет. И возможно, его не будет еще очень, очень долго… Что будет дальше – никто не знает. Капля за каплей это проникает в мое сознание. Сколько было подобных драматических историй, которые разрешались самым неожиданным образом. Я прочитываю те же мысли в глазах людей, которые пришли меня встретить. Моя ладонь нежно касается небритой щеки Гидона.

– Пожалуйста, – всхлипываю я, – пожалуйста!.. Я хочу надеяться на чудо.

Кажется, что Гидон вот-вот разрыдается, но он, конечно, держит себя в руках.

– Как вы себя чувствуете? – спрашивает меня военврач.

Этому незнакомцу приходится исполнять обязанности, труднее которых не сыскать. Он должен помогать другим как-то склеивать свои жизни, разбитые несчастьем вдребезги.

– Все в порядке, – говорю я с глубоким вздохом. – Продолжайте, пожалуйста.

– Сначала Ави пытался разыскать Моше, – объясняет Гидон. – Когда ему это не удалось, он решил ехать один. Сам прыгнул в джип и погнал на базу в Сидон… – Он делает паузу. – Потом один из наших патрулей обнаружил на дороге джип или, вернее, то, что от него осталось, и воронку от взрыва.

По-видимому, мина сработала немного позже, чем было рассчитано. Это какое-то чудо. Хотя чудес в этом мире не так уж много.

– Там было много крови. Его выбросило из машины, и это, должно быть, спасло ему жизнь. Однако, по-видимому, он был довольно тяжело ранен и мог умереть потом…

Мне трудно дышать. Мои губы воспалены и болят, когда я хватаю ртом воздух. Меня заботливо отводят в сторону, подальше от толпы встречающих и только что прилетевших. Люди целуются, радостно обнимают друг друга.

Военврач усаживает меня в кресло, а рука Гилы по-прежнему лежит у меня на плече. Мои колени так отчаянно трясутся, что мне приходится придерживать их ладонями.

– Убито тридцать пять израильтян, семнадцать ливанских солдат, а также сорок палестинцев, которые сидели в тюрьме на этой базе.

Мне об этом рассказывают, очевидно, для того, чтобы я наконец поняла, что все эти люди действительно мертвы, а судьба моего Ави еще не ясна, и остается надежда на чудо. Однако если его действительно захватила в плен банда террористов, бесноватые религиозные фанатики, – это, может быть, еще хуже. Они могут не просто убить его, а заставить агонизировать долго и мучительно.

Военврач подает мне стакан воды. Он придерживает его у моих губ, пока я пью, и внимательно меня разглядывает. На его лице профессионально сдержанное выражение. В глазах нет и проблеска тревоги, которая могла бы меня повергнуть в безнадежное отчаяние.

– Кто заминировал дорогу? – с трудом выговариваю я.

– Мы полагаем, что это группа Абу Ибрагима. Они называют себя революционным советом.

Я не сомневаюсь, что эта информация уже подтверждена израильской разведкой, и израильский генерал Ави Герцог либо убит, либо попал в лапы Ибрагима и содержится где-нибудь в Дамаске в так называемом госпитале, а точнее сказать, в тюрьме.

Кровь стучит у меня в висках с такой силой, что я едва не теряю сознание. Гила роется в моей сумке в поисках багажных квитанций. Военврач приносит мне еще один стакан воды. У Гидона в руке билеты.

– Я выйду на улицу, взгляну, на месте ли Моше, – говорит Гила. – А Гидон пока заберет чемоданы.

Гидон нежно касается моей щеки. Это не жест вежливого участия, а искренний порыв. Ведь до того, как все это случилось, мы были с ним настоящими друзьями.

– Вам дурно? – спрашивает военврач.

– Нет, – отвечаю я и, опираясь на его руку, поднимаюсь.

– Мэгги, если они захватили его в плен, они не причинят ему вреда. Он высший офицер, и живой стоит очень дорого.

Мои пальцы слабо пожимают его сильную руку – в знак признательности, что он как-то пытается меня успокоить.

– Если он тяжело ранен, разве у них найдутся необходимые медицинские средства, чтобы помочь, даже если его довезут до госпиталя?

Как быстро я ухватилась за мысль, что он не убит, а только ранен! Между тем первое ничуть не менее возможно, чем второе.

– Ну, – отвечает он, – у них не так уж плохо обстоят дела с медициной. По крайней мере, Ассаду уже удалось пережить три достаточно серьезных сердечных приступа.

– Может быть, они даже вызовут для него врача-еврея? – бормочу я и сама удивляюсь этой глупой надежде.

Он улыбается.

– Ави нельзя не любить. Уж я-то это знаю. Я был у него под началом во время Йом-кипурской войны.

– Если он только жив и находится в Дамаске, – с горечью выговариваю я. – Его, по-вашему, там тоже полюбят?

Он не обращает внимания на мой сарказм. Он знает, что говорит.

– Ави был не из штабистов, – продолжает он, – он прошел все воинские звания, и поэтому его так любили. Он – часть всех нас. Поэтому все так поражены.

Меня не удивляет способность людей в этой стране переживать горе другого человека как свое собственное. Они все как одна семья. Здесь не запирают дверей, и все друг друга знают. Здесь гибель одного солдата ранит в сердце целую нацию. Ощущение общей, близкой опасности объединяет людей… Но почему все-таки Ави?!.

– Меня зовут Шимон, – наконец представляется военврач, – и я здесь ради вас, Мэгги. Я понимаю, как вам тяжело, но все-таки постарайтесь быть сильной.

– Вам-то откуда известно, что это «тяжело»? – вдруг взрываюсь я.

Злость выплескивается из меня, как из вулкана лава, и я снова ощущаю себя сильной, как будто злость – единственное средство, чтобы устоять в этом немыслимом кошмаре. Однако он тут же меняет тему.

– А его нелегко любить, вашего Ави, правда? – говорит он. – Такого неподатливого, упрямого, настоящего мужчину… Но вы все-таки любите его, а он вас. И вы до сих пор вместе.

По крайней мере, теперь никто не говорит о нем в прошедшем времени.

Моше ударяется в слезы, как только видит меня.

– Мне так жаль, Мэгги, – говорит он. – Я только на несколько минут отошел в казарму, а он как раз уехал. Я не знал, что он меня искал.

Я притягиваю его к себе и прижимаюсь губами к его мокрой щеке. Разве я могу в чем-то обвинять этого мальчика, который так предан Ави?!

– Ави не знает команды «Вперед!», – однажды сказал Гидон. – Он всегда кричит «За мной!»…

Только в этот раз Ави промолчал и отправился на опасное задание один. И снова меня охватывает ярость. В душе все вскипает. Потом я снова прихожу в отчаяние. Я пытаюсь что-то понять.

Как он мог так со мной поступить? Со мной и нашим ребенком. Ведь он знал, как рискует.

– Ты ни в чем не виноват, Моше, – говорю я. – Его нельзя было остановить.

Он вытирает слезы тыльной стороной ладони и открывает дверцу автомобиля.

Когда я забираюсь в машину, Гила усаживается рядом со мной.

– Он сильный, Мэгги, – говорит Гила. – Если он жив, то выберется оттуда.

– А если нет?

Она закусывает нижнюю губу, и се глаза наполняются слезами. Что она может ответить? Да и кто вообще может знать, чем все это кончится, если единственное, что осталось, – это дотла сожженный израильский джип, который брошен на залитом кровью шоссе где-то между Тиром и Сидоном.

Мы обе подавленно молчим, а когда Моше и Гидон усаживаются на передние сиденья, я опускаю голову на плечо Гилы. Слезы текут и текут, и я ничего не могу с этим поделать.

– Вот увидишь, – говорит Гидон, оборачиваясь, – если он жив, они обязательно начнут торговаться.

– А может, он жив? – говорю я, сама не понимая зачем.

– Этого я не знаю, – отвечает Гидон.

– Но шансы все-таки есть?

Я молю, чтобы он дал мне хотя бы один процент надежды.

– Не слишком большие.

– И что же теперь?

Гидон начинает отвечать, но военврач, сидящий рядом, врывается в разговор, словно танк на Синай.

– Нам следует дождаться, чтобы они сделали первый шаг – начали торговаться, – говорит он.

Однако Гидон ориентируется в ситуации лучше всех.

– Уже задействованы люди, которые вошли с ними в контакт и пытаются либо получить тело, либо узнать, в каком состоянии он находится.

Гидон говорит не о ком-нибудь, а о своем лучшем друге, о человеке, которого он знает двадцать лет и с которым прошел три войны, и мне удивительно, как ему удается не смешивать личное отношение к происшедшей трагедии с профессиональным подходом к делу. Как бы там ни было, они свое дело знают.

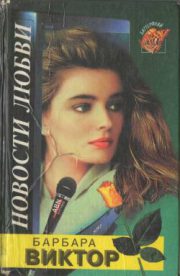

"Новости любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Новости любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Новости любви" друзьям в соцсетях.