– Генерал Егуд, рада вас видеть!

– Здравствуйте, Мэгги, – тепло откликается он. – Как вы?

Однако он скрывает дружеские чувства за суровым взглядом.

– Прекрасно, – отвечаю я и тут же спрашиваю:

– Не могли бы вы сказать мне пару слов? Что вы чувствуете сейчас, когда видите, как все эти палестинцы улетают свободными в обмен всего на шестерых израильских солдат?

Он медлит с ответом, подыскивая подходящие слова, чтобы все это замечательным образом объяснить и обосновать. И при этом не обидеть меня. Он прокашливается, но это нисколько не способствует тому, чтобы его голос звучал менее мрачно.

– Я очень рад тому, что происходит. Я уверен, что это наш долг вернуть домой в Израиль каждого нашего солдата, которого наше правительство послало на войну. Даже если нужно заплатить высокую цену…

Но я не позволяю ему отделаться общими словами.

– Есть ли другие мнения и предложения, касающиеся этой самой цены? – продолжаю я. – Что вы ответите тем, кто упрекнет вас, что вы освободили так много террористов и убежденных убийц в обмен на горстку израильтян?

А как насчет того, если бы за одного генерала освободить сразу всех убийц, которые сидят в израильских тюрьмах? Какую нравственную позицию я заняла бы в этом случае? Обеспокоило бы это меня? Стоило бы тогда копья ломать?..

Егуд выглядит невозмутимым.

– Да, я хотел бы кое-что сказать людям, которые могут обратиться ко мне с подобными упреками. Я хотел бы их спросить, а что они сделали бы на месте властей? Что они ответили бы израильским солдатам, их родителям, детям? Как объяснят они, что наши люди должны умирать в тюрьмах, в лагерях террористов?.. Нет, мы поступали так в прошлом, это наша позиция. И мы будем поступать так в будущем.

Политика есть политика. В конечном счете кому как повезет. Я беспомощно опускаю микрофон и жду, когда подойдут Дик и Крис.

– Мэгги, – говорит Егуд, – мне очень жаль…

Я молча смотрю на него. От слез у меня в глазах все расплывается, но я благодарна ему за его участие, сочувствие и несколько успокоительных слов в философском духе.

– Жизнь странная штука, Мэгги. Сначала вы мечтали о жизни с ним, о том, чтобы он был здоров. Потом вы узнали, что он убит или попал в плен. И вы начинаете мечтать о том, чтобы он оказался в плену…

От трагического до комического один шаг. Иногда люди просто не представляют себе, насколько смехотворна вся их философия.

– Ты была восхитительна, Мэгги, – говорит Ринглер, целуя меня. – Действительно, очень хороша.

– Теперь у нас три часа безделья, – говорит Дик. – Здесь в одном из ангаров для прессы приготовлены кофе и пирожные.

– Прекрасно, – усмехаюсь я. – Настоящая праздничная вечеринка.

Дик обнимает меня за плечи.

– Пойдем, Мэгги, – просит он. – Не будешь же ты торчать тут три часа.

В общем, я позволяю увести себя в этот ангар, чтобы закусывать и обсуждать первое отделение этого захватывающего представления. В ожидании пока начнется второе. Ну а потом я смогу наконец вернуться в свой отель в Тель-Авиве и рыдать, пока не усну…

Солнце едва показалось из-за Голанских высот. Наступает новый день. Нам сообщают, что первый швейцарский самолет, на борту которого находятся три израильских солдата, заходит на посадку на аэродром «Рамат Давид». Моя голова покоится на плече у Ринглера. К нам подходит Дик и протягивает мне бумажный стаканчик с кофе.

– Вот, Мэгги, – говорит он взволнованно. – Пей. Нам пора идти.

Родственники прилетающих солдат держатся вместе, разбившись на небольшие группки. Все взгляды прикованы к самолету, который садится на землю Израиля. Вдруг раздаются аплодисменты, переходящие в бурный восторг, радостные крики. Самолет бежит по посадочной полосе. Визжат тормоза. Народ подается вперед. Все бегут к авиалайнеру, который замедляет ход и наконец останавливается. Дик подает мне микрофон, а Крис подсоединяет провод к магнитофону. Родственники солдат возбужденно смеются, хлопают и свистят, а военная полиция старается оттеснить их от гудящего самолета.

– Я не смогу! – кричу я и сую микрофон обратно Дику.

– Нет, ты сможешь! – кричит он в ответ.

– Я не смогу! – надрываюсь я, и слезы катятся по моим щекам.

– Мэгги, – вдруг говорит Ринглер, – двери открываются. Действуй!

Но мне совсем не до того, чтобы перебрасываться со Свенсоном микрофоном, словно мячом. Потом около меня оказывается Мириам.

– Мой сын в этом самолете! – говорит она, и ее лицо пылает от возбуждения.

– Мэгги, – вмешивается Свенсон, становясь между нами, – мы возьмем эксклюзивное интервью у Дэни Рабайя. Давай, иди!

Мириам сжимает мою руку и кивает головой. Этой женщине пришлось столько вынести, и теперь она получает самую большую в своей жизни награду, о которой можно было только мечтать.

Умело маневрируя, я пробираюсь сквозь толпу и пристраиваюсь почти у самого трапа. Первый солдат, молоденький мальчик, ему не больше восемнадцати лет, разражается слезами, как только попадает в объятия родителей. Второй солдат высок и худ, он обнимает жену, которая протягивает ему грудную девочку, которая родилась, по-видимому, когда ее отец находился в плену. Я едва держу себя в руках.

– Ты великолепна, – кричит Крис, фиксируя на пленку мою боль.

В объектив своей камеры он прекрасно видит мое лицо, которое сведено судорогой. Я не в силах двинуться с места.

Третий солдат медленно сходит по ступенькам. На его лице отражается удивление, когда он видит встречающую его толпу. Это сын Мириам – Дэни Рабай. Он очень похож на мать. У него такие же белокурые волосы и волевой подбородок. Мириам выбегает вперед. За ней спешит муж, который прижимает Дэни к своей груди. Я подвигаюсь поближе к ним. Мой микрофон захватывает последние слова благодарственной молитвы, которую произносит Дэни, вернувшийся домой живым и невредимым.

– Начинай, Саммерс, – распоряжается Дик. Его голос дрожит.

Придвинувшись ближе к Мириам и Дэни, я жду, когда их выпустят из объятий. Дик делает мне знак, и я начинаю. Годы практики сделали свое дело: обворожительная улыбка автоматически возникает у меня на лице.

– Сегодня вы сказали, что ваше сердце успокоится только тогда, когда вы сможете обнять сына. Что вы сейчас чувствуете?

– Это удивительное чувство! – радостно отвечает она. – Я знала, что это произойдет. Я так люблю его. – Она целует сына. – Он выглядит превосходно, не правда ли?

– Дэни, – говорю, поднося микрофон к его рту, – ну как вам дома, в Израиле?

– Это невозможно описать, – отвечает он. – Это нужно пережить.

– Дэни, – продолжаю я с надеждой, – расскажите об этих месяцах.

Какая-то женщина поблизости начинает бить в бубен, люди начинают хлопать в ладоши и, собираясь в круг, плясать.

– Я сидел в одиночной камере, – говорит он посреди этого веселья. – И я понял, что мой главный враг – это я сам.

– Как вы не сошли с ума?

– Я жил только благодаря воспоминаниям. А потом я стал думать о том, как мать борется за мое освобождение.

– Но как вы узнали об этом?

– Мне сказал Абу Ибрагим. Он сказал, что она знает свое дело: теребит чиновников и заставляет их начать переговоры.

– Значит, вы видели Ибрагима?

– Да, видел.

– Ну и какой он?

– Когда в книжках про кого-нибудь пишут, что у него был сумасшедший блеск в глазах, так это прямо про Ибрагима.

– Он с вами разговаривал?

– Только однажды он сказал, что один из наших умер в заключении. Это чтобы я радовался, что им оказался не я.

Мириам бледнеет. Мне кажется, что меня сунули в бассейн с ледяной водой. Дрожа, я пытаюсь подобрать нужные слова.

– А кто был тот другой? – едва шепчу я.

Он явно огорчен. Вероятно, он проговорился и выдал информацию, которую служба безопасности распорядилась держать в тайне. Нечто чрезвычайно важное.

– Кто, кто был тот другой? – кричу я.

Дик и Крис тут как тут. Они подхватывают меня под руки. Конец связи.

– Мне очень жаль, – отвечает Дэни, прижимаясь к Мириам, – но я не знаю. Он нам не говорил…

– Дэни, – обращается к нему мать, надеясь, что он поймет ее, – тот, кто умер, он был рядовым?

– Не знаю. Ибрагим сказал только это. Больше он ничего не говорил. Может быть, он сказал это, чтобы запугать меня. Чтобы я сотрудничал с ними…

В это время другой швейцарский самолет начал заходить на посадку.

– Я так устала. Поговори с ним… – прошу я Дика.

Генерал Егуд оживленно беседует с министром обороны Яривом. Они стоят в стороне, окруженные только людьми из свиты.

Прикрыв глаза ладонью от утреннего солнца, я едва различаю в небе силуэт авиалайнера, выполняющего снижение.

– Генерал Егуд, – говорю я, – пожалуйста, уделите мне одну минуту.

Крис поддерживает меня под руку, а Дик подходит к Яриву. Егуд смотрит на меня и кивает головой.

– Пусть только они сначала выйдут из самолета, хорошо?

– Но мне сказали, что один израильский солдат умер в тюрьме. Это правда?

На его лице мелькает раздражение. Ринглер выдвигается вперед. Он делает это почти автоматически. Обходит Ярива и почти нос к носу оказывается с генералом Егудом.

– В первую очередь следует известить об этом семью. Семью, вы понимаете? Я не вправе передавать эту информацию в прессу, – говорит Егуд.

Оглушительно ревут двигатели авиалайнера.

– Но ведь я не только представитель прессы! – кричу я. – Если это Ави, я должна знать! Я имею право это знать!

Министр обороны Ярив отворачивается и наблюдает, как самолет спускает на землю небольшой трап.

– Когда они сойдут с самолета, в ангаре № 3 состоится короткая пресс-конференция, – механически отвечает Егуд.

У меня в голове звучат слова Мириам: «Это Израиль. Здесь нет секретов!» Значит, все-таки есть.

– Скажите ей, – просит Ринглер. – Если это правда, скажите.

У Егуда иссякает терпение. На его лице появляется сердитое выражение и мгновенно меняется тон.

– Вы что думаете, у меня прямая связь с убийцей, который, умертвив моего человека, сразу ставит меня об этом в известность? Может, вы позволите мне сделать заявление прессе, когда все разъяснится?

Да, жизнь странная штука, как недавно заметил сам Егуд. Вы вдруг начинаете мечтать о том, чтобы в живых оказался близкий вам человек, забывая о том, что это значит, что умер кто-то другой…

Мне не остается ничего. Даже утешения в кругу этой большой семьи, которая называется Израиль. Мое горе безутешно, и все-таки именно на этой земле я полюбила так, как не любила нигде. Здесь я нашла свою любовь. Этого у меня никто не отнимет.

Глаза Ринглера излучают ярость. Он держит меня за руку, словно все еще надеется меня ободрить. Дик выглядит отвратительно. Белый как мел, он едва сдерживает себя. Его тоже раздирает ярость, и он готов съездить кому-нибудь по физиономии. А я вдруг чувствую, что на меня нисходит какое-то жуткое умиротворение – своего рода примирение со смертью. Я словно приобщаюсь к тем несчастным, вся жизнь которых была сплошным ожиданием. В моей душе прокручивается драма, подобная той, которую я пережила после смерти Джоя Валери. Только теперь у меня уже есть опыт.

Дверь на борту самолета открывается, и через несколько секунд по трапу спускаются два солдата. Один обнимает за плечи другого, пока счастливые родственники не отрывают их друг от друга. Начинаются объятия и поцелуи. А когда появляется третий солдат, по его щекам текут слезы. К нему бросается девушка и прижимает его к своей груди. Больше ничего не происходит. Как и было обещано, прибыло шесть человек.

Вдруг вперед вырываются израильские журналисты. За ними спешат удивленные и недоумевающие представители иностранной прессы. Что происходит, почему у трапа самолета такое столпотворение? Щелкают вспышки фотоаппаратов, и объективы всех телекамер направлены к трапу самолета.

И вот он медленно спускается по трапу. Широкоплечий и красивый, несмотря на мертвенную тюремную бледность. На последней ступеньке он поворачивается направо и, поднимая руку, салютует руководителю группы, который вел переговоры по обмену пленными. Тот привлекает его к себе и хлопает по спине. Потом он пожимает руку не ожидавшему снова его увидеть Яриву, который громко и радостно смеется. Потом он осматривается, по-видимому, смущенный аплодисментами и бурным восторгом толпы.

Я всего в трех шагах от моего счастья. Кажется, у меня выросли крылья. Я смущена тем, что одновременно смеюсь и проливаю слезы. Его левая рука поднимается, чтобы коснуться моей щеки, словно он хочет убедиться, что это не сон. Рыдая, я припадаю к его губам и забываю обо всем на свете. От боли, которая терзала меня все эти месяцы, не остается и следа.

Вокруг нас гремят аплодисменты, щелкают вспышки фотоаппаратов, к нам тянутся микрофоны. Прижимая меня к себе, он широко улыбается и начинает отвечать на обрушивающиеся на нас вопросы. Я же не в силах вымолвить ни слова.

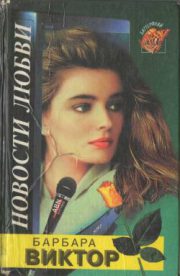

"Новости любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Новости любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Новости любви" друзьям в соцсетях.