Прочла ли я облегчение на его лице? Какой я должна была показаться ему — одинокой, неосведомленной, совсем… отчаявшейся? Казалась ли я отчаявшейся?

Когда он ушел, я обратила внимание на испанскую семью с тремя маленькими детьми, сидевшую напротив меня. Детские глаза были огромными и темными, а их маленькие личики — очень серьезными, когда они изучали меня. Самая младшая из них — девочка — держала в руках маленькую куклу и, возможно, хотела показать ее мне.

Я старалась перебороть непонятную боль и говорила себе, что всему виной жажда и волнение.

Левантер начал дуть еще сильнее, и из-за бушующего моря я не могла определить, повернули ли мы обратно, как предположил американец, или все еще двигались вперед. Паром плыл, разрезая волны, вздымаемые левантером, и мы постоянно то поднимались, то снова падали вниз, из-за чего мне стало еще хуже, чем прежде, впрочем, как и всем остальным. Некоторые поспешили выйти на палубу, где, как я предполагаю, они перегибались через перила, так как их рвало. Маленькая испанская девочка без предупреждения наклонилась вперед и освободила желудок прямо на пол. Мать вытерла ей рот рукой и посадила дочь себе на колени, поглаживая ей волосы. Комната наполнилась ужасным запахом, и духота усилилась. Я провела рукавом по лицу и поблагодарила себя за то, что ничего не ела весь день. Если бы я еще заранее побеспокоилась о том, чтобы взять с собой бутылку воды, как большинство других путешественников! Сейчас все молчали, ощущая, как поднимаются и опускаются вместе с паромом, не было слышно гула голосов, как когда мы покидали Испанию. Даже самые маленькие детишки молчали, за исключением всхлипывающей на руках у матери девочки.

Снова я подумала о возможности кораблекрушения. И снова осознала, в какое положение поставила себя, совсем не заботясь о своей безопасности.

Когда паром сильно накренился, я повалилась на соседний пустой стул и ударилась локтем о твердое сиденье. Я почувствовала боль в бедре и невольно вскрикнула — впрочем, как и другие. И тем не менее никто так и не заговорил; все просто выпрямились и сидели, как и до этого, молча. Я поднесла руку ко рту, стараясь подавить тошноту, которая то подступала к горлу, то постепенно опускалась в такт все усиливающейся качке. Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох, успокаивая дыхание, и попыталась не обращать внимания на завывание ветра, попыталась не вдыхать ужасный запах, исходящий от лужи на полу.

Наконец очень медленно, так что я поначалу даже не почувствовала этого, качка стала ослабевать. Я выпрямилась и поняла, что не вижу уже поднимающихся и опускающихся волн за окном. Пол подо мной снова стал привычно твердым, и мой желудок успокоился.

Как только я облегченно вздохнула, дверь, ведущая на палубу, открылась и один из испанцев воскликнул: «Танжер. Ya llegamos![6]», и тогда раздался низкий гул облегчения. Я догадалась, что он, наверное, увидел вдали очертания города либо по каким-то приметам понял, что мы подплываем к нему. Итак, нам удалось справиться с левантером и мы оставили ветер бушевать в центре пролива. Я с благодарностью закрыла глаза, а когда снова открыла их, увидела, что некоторые дети подбежали к окнам. Разговоры, начавшиеся с легкого шепота, переросли во всеобщую болтовню, чувствовалось, что легкая эйфория охватила всех в этом душном помещении. Затем все встали, размялись и зашевелились, продолжая переговариваться и собирая детей и чемоданы. Вышла и семья, сидевшая напротив меня; мать взяла за руку маленькую девочку, которая продолжала прижимать к себе куклу. Я тоже встала, но сразу же почувствовала головокружение и тошноту — может быть, из-за качки, может быть, из-за жажды и голода, а может быть, из-за недавно перенесенной болезни.

Я присела.

— Мисс О'Шиа? Жаль, что вы не вышли на палубу. Просто чудесно, солнце… О! Но вам все еще нехорошо, как я вижу, — нахмурившись, произнес американец, и я поняла, что мое лицо наверняка было мрачным и мертвенно-бледным. — Могу я вам помочь найти…

Я покачала головой.

— Нет-нет, — сказала я, перебивая его. Хотя его предложение помочь было заманчивым, мне было неловко из-за своей слабости. — Я просто передохну немного, и все будет в порядке. Я так благодарна вам: вы были очень добры ко мне. Но прошу вас, идите по своим делам. Я настаиваю.

— Замечательно, — сказал он. — Но остерегайтесь touts[7]. Многие из них снуют возле стоянки судов. Возьмите un petit taxi[8] или, если не будет ни одного, повозку. И платите половину от того, что они затребуют. Половину! Они расскажут вам историю о десятерых голодных детях, о больной матери, но вы стойте на своем. Платите не больше половины, — повторил он.

Я кивнула, желая лишь одного: чтобы он ушел и я могла снова закрыть глаза и чтобы прекратилось это кружение.

— Тогда до свидания, мисс О'Шиа. Желаю удачи. Она вам понадобится, если вы и впрямь самостоятельно отправитесь в Марракеш. — Он вышел медленной тяжелой походкой.

Через несколько секунд, слыша лишь приглушенные крики снаружи, я стояла одна в пустом салоне, и меня немного покачивало. Тогда я надела перчатки и вышла на палубу, нагретую солнцем.

Как только я оказалась за дверью, у меня в голове прояснилось; воздух был свеж, пахло морем и чем-то еще — чем-то приторным, возможно, цитрусовыми. Я дышала полной грудью, чувствуя прилив сил с каждым глотком воздуха. Передо мной открылся вид на Танжер.

Он и вправду был чудесен, как говорил американец. Это чем-то напоминало амфитеатр: белые домики, высящиеся над портом и окруженные морем пальм. А над всем этим возвышались минареты со сверкающими на солнце башнями. Это была не похожая ни на что, какая-то чуждая красота, не свойственная переполненным промышленным портам Нью-Йорка или Марселя. Я стояла и смотрела, как размеренно покачиваются пальмовые листья. А потом, отведя взгляд от города, я посмотрела на людей, снующих по порту. Там были только мужчины — куда подевались женщины? — а еще мне на миг показалось, что повсюду были монахи… хотя как такое возможно? Разве Танжер не был мусульманским городом? Но уже через секунду я поняла свою ошибку: это были просто мужчины, одетые в робы с капюшонами. Как они назывались? Название выскочило у меня из головы. Наверное, они прикрывали капюшонами головы от палящего солнца, предположила я, или, может быть, это такая традиция. Капюшоны были надвинуты глубоко, так что закрывали часть лица.

Непонятно почему, но такая простая вещь, как робы с капюшонами, делающие безликими их обладателей, казалась мне чем-то зловещим.

Я была здесь чужестранкой, которую никто не встречал.

Спускаясь по трапу, я держалась за толстые ворсистые канаты. Не было ни охраны, ни пограничного досмотра. Я знала, что Танжер — свободный порт, открытая зона, так называемая международная зона, и что здесь нет никаких ограничений ни для въезжающих, ни для отъезжающих.

Когда я дошла до конца трапа, то обнаружила свой багаж, влажный оттого, что он находился на палубе парома; опознавательные метки, нарисованные мелом, были теперь размыты и смазаны. Здесь стояли сиротливо только два мои тяжелых чемодана — я была последним пассажиром, покидающим паром. Как только я подошла к ним, спрашивая себя, как смогу найти в себе силы поднять их, ко мне приблизился маленький темнокожий мужчина в запачканной белой чалме, выглядевшей как диковинное гнездо на его голове; у него за спиной стоял серый ослик, впряженный в повозку. Мужчина заговорил со мной, но я покачала головой, показывая, что не понимаю его язык. Тогда он перешел на французский и спросил, куда мне ехать.

— Отель «Континенталь», s'il vous plait[9], — ответила я, потому что не знала никаких других названий, и он сразу же кивнул, протягивая руку ладонью вверх и называя цену в французских су.

Я вспомнила о предостережении тучного американца: «Северная Африка — это место, где всегда нужно быть начеку». Что, если этот мужчина, кивающий сразу же, вовсе не собирается отвозить меня в отель? Что, если он хочет завезти меня в какое-то укромное место и бросить там, удрав с моими деньгами и багажом?

Или и того хуже.

Абсурдность моего поступка — путешествие сюда, где я не могла у кого-либо остановиться и попросить поддержки, — снова начала терзать меня.

Я посмотрела на мужчину, потом на других мужчин, снующих неподалеку. Некоторые из них открыто смотрели на меня, другие быстро проходили мимо, опустив головы. Какой у меня был выбор?

Я облизнула губы и назвала половину суммы, которую запросил этот невысокий мужчина. Он стал бить себя в грудь рукой, насупился и покачал головой, потом снова заговорил на незнакомом языке, а еще через некоторое время назвал другую цену на французском: среднюю сумму между тем, что предложил сначала сам, и тем, что назвала я. Он не смотрел мне в глаза, и я не могла понять, объяснялось ли это его застенчивостью или он был нечестен со мной. Снова я подумала о том, что нельзя ему доверять, и снова стала отговаривать себя. От жары у меня кружилась голова, и я знала, что не смогу за один раз пронести свои вещи дальше чем на несколько шагов. Я полезла в чемодан и вытащила несколько монет. Положив их на ладонь мужчины, я с удивлением заметила приличный слой грязи у себя под ногтями.

Так получилось, что этот черный континент стал частью меня с самых первых шагов по нему.

Мужчина с поразительной легкостью положил оба моих чемодана на заднюю, открытую часть повозки. Затем жестом показал мне на место рядом с собой, и я взобралась туда. Когда он слегка хлопнул поводьями по спине осла и повозка резко тронулась, я снова глубоко вздохнула.

— Отель «Континенталь», — произнес мужчина, как бы подтверждая, что мы направляемся именно туда.

— Oui. Merci[10], — отозвалась я, рассматривая его профиль, а затем посмотрела прямо перед собой.

Я приехала в Северную Африку. Оставалось преодолеть еще много километров пути, но я уже забралась очень далеко — это было начало последней части столь долгого путешествия.

Я была в Танжере, где и архитектура, и лица людей, и их язык, и одежда, и деревья, и запахи, и даже сам воздух, — все было незнакомым. Ничего не напоминало мне о доме, о моем тихом доме в Олбани, в северной части штата Нью-Йорк.

И когда я оглянулась на паром, то поняла, что больше ничто не связывает меня с Америкой — никто и ничто.

Глава 2

Я родилась в первый день нового века, 1 января 1900 года, и моя мама назвала меня Сидонией в честь ее бабушки из Квебека. Мой отец хотел дать мне имя Сиобан в память о своей матери, давно погребенной в ирландской земле, но уступил желанию жены. За исключением общей религии, они были абсолютно разными, мой долговязый ирландский папа и крошечная франко-канадская мама. Я была поздним ребенком: они были женаты уже восемнадцать лет, когда я появилась на свет; маме было тридцать восемь, отцу — сорок. Они уже даже и не ожидали Божьего благословения. Я слышала, как мама каждый день в своих молитвах благодарила Господа за меня, называя меня чудом. Когда мы с ней оставались вдвоем, то разговаривали по-французски, а когда в комнату входил отец, переходили на английский. Мне нравилось говорить по-французски; будучи ребенком, я не могла описать разницу между ним и английским, но мама рассказывала мне, когда я подросла, что я произносила слово «кудрявый», чтобы передать, как мой язык ощущает французские слова.

А еще, будучи ребенком, я действительно думала, что я чудо. Родители укрепляли во мне эту веру, даже когда я подросла: будто бы я не могу сделать ничего неправильного и все, чего бы я ни пожелала, однажды исполнится. Они не могли дать мне многого в плане материальных ценностей, но я чувствовала себя любимой.

И действительно особенной.

Так было до необычайно теплой весны 1916 года — почти сразу же после моего шестнадцатилетия; мне казалось, что я влюбилась в Люка МакКаллистера, мальчика, который работал в продуктовом магазине на улице Ларкспар. Все девочки из моего класса школы Сестер Святого Иисуса и Марии говорили о нем, с тех пор как он несколько месяцев назад переехал в наш район.

Мы спорили друг с другом, кто будет первой, с кем он заговорит, с кем пойдет прогуляться или кому купит мороженое.

— Это буду я, — сказала я Маргарет и Элис Энн, моим лучшим подругам. Я снова и снова представляла эту сцену. Конечно же, пройдет совсем немного времени и он узнает обо мне. — Я сделаю так, что он заметит меня. Вот увидите.

— Только то, что у тебя всегда были лучшие партнеры по танцам, еще не означает, что на тебя обратят внимание, когда бы ты ни захотела, Сидония, — сказала Маргарет, вздернув подбородок.

Я улыбнулась ей.

— Может быть, и нет. Но… — Я откинула волосы назад, пробежала несколько шагов вперед, повернулась и пошла им навстречу, поставив руки на бедра. — Но мы еще посмотрим! — добавила я. — Помните Родни? Вы не поверили мне, когда я сказала, что сделаю так, что он прокатит меня на колесе обозрения на прошлогодней ярмарке. Но я сделала это, не правда ли? Он выбрал не кого-то там, а именно меня. И прокатились мы два раза.

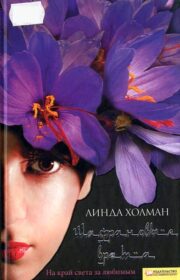

"Шафрановые врата" отзывы

Отзывы читателей о книге "Шафрановые врата". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шафрановые врата" друзьям в соцсетях.