Моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я никогда не пробегусь с развевающимися за спиной волосами по нашей тихой дороге. Никогда не буду кататься на качелях на заднем дворе и взмывать ввысь, ощущая приятный поток воздуха и восхитительное головокружение, закрывая глаза и откидывая голову назад. Никогда не буду делать пируэты перед зеркалом в красивых туфлях на высоких каблуках. Никогда не буду прогуливаться по шумным улицам вместе с моими подругами, останавливаясь у витрин магазинов и мечтая о нашей дальнейшей жизни. И руки парней уже никогда не будут обвивать мое тело во время танца.

Я никогда не буду жить нормальной жизнью, а мои отец с матерью делают вид, что не думают об этом. Они делают вид, что не замечают того, что я сижу в углу кухни, как подпираемая со всех сторон кукла, и я сильно злилась на них за это.

Я знала, что они любят меня и делают все возможное, чтобы моя жизнь была как можно более радостной. Но мне ведь больше не на кого было злиться. Я не могла злиться на Бога — мне нужно было, чтобы Он был на моей стороне. А поэтому я тайно злилась на них всякий раз, когда они смеялись, всякий раз, когда смотрели на меня с улыбкой. Всякий раз, когда мама показывала мне какую-нибудь модель и спрашивала, не хочу ли я, чтобы она сшила мне новое платье. Всякий раз, когда отец брал один из моих рисунков и, стоя у окна, покачивал головой и говорил, что не знает, откуда у меня такой талант.

Не его похвалы, а сам процесс рисования доставлял мне удовольствие. Мне все больше нравилось ощущение кисточки в руке, то, как мягко краски ложились на плотную бумагу, то, что я могла создавать тень и свет, меняя силу надавливания кисточки. Мне нравилось воплощать задуманное, когда какой-либо образ перемещался из моего мозга посредством руки на чистый лист бумаги.

Еще я теперь получала хоть какое-то удовлетворение, когда поглаживала Синнабар. Я нашептывала ей что-то и прижимала к груди, как будто она была ребенком, а я — ее матерью. А вот еще одно «ты могла бы». Я никогда не буду убаюкивать своего собственного ребенка.

К концу того первого года я стала новой Сидонией — той, которая распрощалась со всеми надеждами и мечтами. Для меня они стали яркими мерцающими лампочками в деревянной коробке, плотно закрытой крышкой. И эта крышка была тяжелой и неподатливой, ее просто невозможно было сдвинуть.

Глава 3

Прошел еще один год, и понемногу все начало меняться. Я теперь уже могла сидеть без чьей-либо помощи и самостоятельно пересаживаться с кровати в инвалидное кресло. Это давало мне определенную свободу. Правда, я научилась переворачиваться и перетаскивать себя с кровати в кресло без чьей-либо помощи после многочисленных попыток и падений. Мне больше уже не нужно было ждать, когда придет мама и подаст мне горшок или выкупает меня, теперь я могла доехать до ванной и кухни сама. Могла есть за одним столом с родителями. В хорошую погоду папа или мама перевозили кресло через высокий дверной порог, и я могла сидеть на крыльце.

Благодаря всему этому улучшалось и мое настроение. Однажды теплым вечером я сидела на крыльце и смеялась над Синнабар, увидев, как она взвилась, напуганная большим сверчком, прыгнувшим на ее лапу. Родители подошли к дверному проему, и я рассказала им о Синнабар и сверчке.

Отец переступил порог, подошел, стал сзади меня и положил руку мне на плечо, слегка пожимая его.

— Первый раз слышим твой смех с тех пор, как… — сказал он и осекся, потом внезапно развернулся и направился в дом.

В этот миг я поняла, как сильно мои родители хотели увидеть и как ждали от меня самой простой человеческой реакции — смеха. Я поняла, как им необходимо, чтобы я улыбалась, говорила об обычных вещах, начала рисовать с вдохновением. Они хотели, чтобы я была счастлива.

Я понимала, сколько они сделали для меня. Мне уже исполнилось семнадцать лет. Даже если я никогда не смирюсь с тем, что уготовила мне судьба, я могу притвориться ради них, что все еще получаю удовольствие от жизни. Ведь я была по меньшей мере в долгу перед ними.

На следующий день я попросила маму научить меня пользоваться швейной машинкой, уверяя, что я могла бы помогать ей в работе, когда она устанет. Ее губы задрожали, и она поднесла к ним свои сильно искривленные пальцы. Неожиданно я заметила, что ее волосы стали абсолютно седыми. Когда это произошло?

Я снова взяла кисти для рисования и попросила маму принести из библиотеки книги по садоводству и ботанике.

А через несколько месяцев я поняла кое-что очень важное: то, что ты поначалу заставляешь себя делать, постепенно и незаметно может перерасти в привычку.

Как-то незаметно я стала петь вместе с мамой, когда мы сидели за кухонным столом. Теперь шила в основном я, поскольку руки у мамы очень болели, и доходы от этой сдельной работы даже позволяли нам немного откладывать. Она всегда сидела рядом со мной, наблюдая, как я левой рукой протягиваю ткань под иглу, а правой кручу колесо, и теперь уже она иногда читала для меня.

Мы говорили о Первой мировой войне, на которую как раз мобилизовали всех наших ребят, и она рассказывала мне о тех, кого я знала по школе, — о тех, кто попал под первую волну.

К концу второго года я доказала, что врач (и сестра Мария-Грегори) ошибались. Этому могло быть несколько причин: чересчур поспешный прогноз одного уставшего доктора; крепость и способность к самовосстановлению моего собственного организма; то, что моя мама не прекращала заниматься моими ногами; моя собственная решимость встать с этого ненавистного кресла, а возможно (всего лишь возможно, говорила себе я), все это произошло благодаря молитвам.

От лодыжек до бедер мои ноги поддерживали тяжелые металлические скобы. Они врезались в кожу, но предохраняли мои ноги от искривления. А с помощью костылей я могла уже подниматься с кресла. Сначала я могла только, сидя, протягивать ноги перед собой. Мои руки стали более сильными, накачанными, подмышки загрубели от того, что, когда я поднималась, то ими опиралась на костыли, но зато я была уже в состоянии пошевелить бедрами, а вес тела сейчас в основном приходился на ступни. Теперь моя правая нога была короче левой, и поэтому мне сделали прочные ботинки с одной подошвой толще другой. Конечно, это было пока всего лишь жалкое подобие ходьбы, но я снова могла стоять прямо и передвигаться, пусть и очень медленно.

Я стояла, я ходила. Мои молитвы были услышаны! Хотя холодный голос все еще жил во мне, никуда не делся. У меня было тело прежней Сидонии, но в душе я стала другой.

Жизнь тоже пошла по-другому. Мне не хотелось выходить со двора. Я не возобновила прежние дружеские связи, ведь теперь, спустя два года, в канун моего девятнадцатилетия, все девочки, с которыми я училась, уже закончили школу Сестер Святого Иисуса и Марии. Правда, ни Маргарет, ни Элис Энн не уехали в Нью-Йорк, как мы когда-то мечтали: Маргарет сейчас получала образование, чтобы стать учителем, как я слышала, а Элис Энн продавала шляпки в галантерейном магазине. Другие девочки пошли на курсы медсестер или машинисток, часть из них уже вышли замуж. Первая мировая война закончилась, и некоторые ребята возвратились в Олбани. Некоторые — нет.

Несмотря на то что теперь я получала огромное удовольствие от рисования и часами сидела за книгами по ботанике, я не закончила последний класс школы, хотя учителя предлагали мне сдать экзамен в присутствии наблюдателя. Я попросту потеряла интерес к выполнению школьных заданий. Кроме того, как я говорила себе, какая уж теперь разница? Я больше никогда не выйду в свет — и даже на главные улицы Олбани.

Мой отец был поражен, когда я сообщила ему, что не переживаю из-за невозможности получить высшее образование.

— Я не для того приехал в эту страну и чуть не умер во время путешествия в трюме того вонючего, зараженного холерой корабля, чтобы моя дочь отказывалась получить образование. Я бы все отдал за такую возможность… Разве ты не хочешь стать кем-то, Сидония? Ты могла бы научиться машинописи и работать в офисе. Или телефонным оператором. Или работать на швейной фабрике, в конце концов. Ведь ты и так уже высококлассная швея. Есть много профессий, где не нужно ходить или подолгу стоять. Мама гордилась бы тобой, если бы ты решила изучать коммерцию. Правда, мама? Ты бы гордилась ею?

Я взглянула на маму. Она не ответила, но на ее лице засветилась легкая обнадеживающая улыбка, ее искривленные пальцы теребили подол.

— Она могла бы стать кем угодно, — ответила она.

Я плотно сжала губы. Конечно, я не могла стать кем угодно. Я уже не была ребенком, но была калекой. Неужели она думала, что я все еще верю ей? Я открыла было рот, чтобы возразить ей, но отец снова заговорил:

— Конечно, пока ты еще не вышла замуж, — сказал он.

Я взглянула на него, сдвинув брови. Замуж? Да кто захочет жениться на мне, девушке в тяжелых черных ботинках с одной подошвой толще другой и с хромой волочащейся ногой?

— Нет, я не хочу работать на швейной фабрике, или быть секретарем, или телефонным оператором.

— Что же тогда тебе нравится? Разве у тебя нет какой-нибудь мечты? У всех молодых людей должна быть мечта. Лепреконы, замки, удача и смех; колыбельные, мечты и любовь на всю жизнь, — процитировал он. У него было столько фраз о жизни, столько бесполезных ирландских выражений!

Но я ничего не ответила, поднимая Синнабар и окуная свое лицо в густую медно-рыжую шерсть на ее шее.

Какая у меня была мечта?

— Я не одобряю твоего поведения, Сидония, — сказал он; я повернулась к нему лицом, отстранившись от Синнабар, и пристально посмотрела на него. — Пусть не так, как раньше, но ты можешь бывать где-нибудь. Нет причины не выходить за ворота. Я знаю, что у Элис Энн сегодня вечеринка. Когда я шел домой, то видел молодых людей, которые смеялись и болтали у нее на крыльце. Еще не слишком поздно. Почему бы тебе не пойти, Сидония? Я провожу тебя. Это неправильно, что ты сидишь дома за рисованием и книгами.

Естественно, меня не приглашала к себе Элис Энн, мы ведь не общались с ней почти два года. Но даже если бы меня попросили, мне было бы ужасно неловко за каждый шаг, сделанный моими ковыляющими ногами. Скобы громким лязгом возвестят о моем прибытии. Костыли заденут мебель или будут скользить по непокрытому ковром полу. Я совсем отстала от жизни и уже не знала, как общаться с людьми. Я не могла даже представить себя на вечеринке. Внезапно я почувствовала себя старше своих родителей. Мне уже никогда не будут интересны глупые шутки и пустая болтовня.

— Я просто не хочу, папа, — сказала я, отвернувшись.

— Не неси по жизни сожаление, как мешок за спиной, девочка моя, — сказал он мне вослед. — Есть много более несчастных, чем ты. Много. Тебе дан новый шанс. Не упусти его.

— Я знаю, — ответила я, настраиваясь на то, что он снова примется рассказывать о голоде в Ирландии, о множестве трупов, валяющихся повсюду, как бревна, о том, как кипятили свои последние лохмотья (все, что они оставили, чтобы укрыться), которые они ели просто для того, чтобы было что пожевать.

— Я знаю, — повторила я и, не выпуская Синнабар, вышла на задний двор; там я села на старые качели с кошкой в подоле и стала лениво раскачиваться взад и вперед, отталкиваясь своей более сильной ногой, вспоминая головокружение от взмывания высоко над землей. Сейчас не было никакого головокружения; я просто раскачивалась меньше чем на метр взад и вперед.

Я запрокинула голову и посмотрела на появившиеся на небе вечерние звезды. Надвигающаяся ночь была прохладной, и каждая звезда была, как острие ножа, суровой и колючей.

Это было начало наших с отцом многочисленных споров, продолжавшихся в течение нескольких последующих лет.

— Тебе следует бывать на людях, Сидония, — говорил он мне все чаще. — Что это за жизнь для молодой девушки — проводить все дни со стариками?

— Но мне это нравится, папа, — сказала я ему, и тогда это действительно было так.

Со временем я могла уже ходить, не волоча ноги. Я делала это медленно и неуклюже, конечно, опираясь на костыли и слегка изгибаясь в талии, но мои ноги все еще поддерживались скобами. В конце концов я сменила ненавистные костыли на трости. А затем, проносив скобы еще два года (мои ноги за это время стали сильнее), я сменила их на маленькие металлические подпорки для лодыжек, которые скрывали высокие кожаные ботинки. Моя левая нога почти совсем окрепла, но я все еще прихрамывала и волочила правую.

Раньше я испытывала неловкость из-за своего недуга и, как говорил мой отец, жалела себя до посинения. Но те чувства прошли, и теперь я смирилась со своей маленькой тихой жизнью. Она мне подходила. Соседи знали меня, поэтому никому ничего не нужно было объяснять. Я была Сидонией О'Шиа: я выжила после полиомиелита и помогала по дому своей матери, я выращивала многолетние растения, такие красивые, что проходившие мимо люди останавливались и с удовольствием рассматривали их.

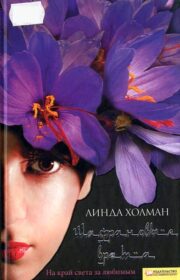

"Шафрановые врата" отзывы

Отзывы читателей о книге "Шафрановые врата". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шафрановые врата" друзьям в соцсетях.