— Да, попаду. Я вел жизнь, угодную Богу, я возносил молитвы. Бог вознаградит меня за любовь.

— Как избирателен ты в своей любви — Бога любишь, а людей нет. И тебе не кажется странным, что Бог, твой Бог, требует любить всех людей?

— Лишь тех, кто следует Его наставлениям.

— Значит, и Он избирателен в своей любви. Сострадает, но при этом ставит условия…

— Разве твой Бог не так же поступает?

— Так. И это меня всегда удивляло. Но я не… — Шах-Джахан заколебался. Одно необдуманное слово, и его услышат наши собственные муллы. Приходилось сдерживать чувства. — Я — правоверный, и долг властителя повелевает мне любить в равной мере всех своих подданных. Я не могу позволить себе роскошь следовать только заповедям моего Бога. Я слушаю еще и свою совесть. А ты?

— Бог — моя совесть.

Меня передернуло от отвращения. Этот человек и наши муллы были совершенно одинаковы: твердолобые, ограниченные, закосневшие. Их сердца были иссушены, в них не осталось места для всего богатства жизни и любви; жилистые, ожесточенные души болтались в их телах.

— Твой Бог ничего не говорит о милости к ищущим? Наш Бог предписывает быть милостивыми, — сказал мой муж.

— Разве сильные мира сего нуждаются в милости? Она предназначена нищим.

— Тонкое разграничение, но порой и сильные испытывают нужду. Теперь ты боишься меня?

— Бог не покарает меня за то, что я сделал. — Жрец смотрел смело, с вызовом. — А твое наказание меня не страшит.

— Тогда я не хочу препятствовать твоей встрече с Богом.

Слова Шах-Джахана заставили жреца горделиво расправить плечи. Ему суждено быть мучеником, и орудием его спасения станет иноверец, падишах.

— Ты полагаешь, что твой Бог достаточно силен, чтобы спасти тебя?

— Он спасет мою душу от вечных мук. Он всемогущ!

— Ты так же глуп, как и другие люди, жрец. Ты, я вижу, веришь, что наделен силой, способной поднять тебя над твоей судьбой. Между мной и тобой есть небольшое различие. Будучи монархом, я понимаю, что власть смертна; ты, будучи жрецом, впадаешь в заблуждение, убеждая себя в бессмертии власти. Если упадет меч, а рядом не окажется Бога, готового принять твою душу, куда она отправится?

— Он встретит меня.

— Но не сейчас. Сначала ты проведешь два года в темнице и будешь ежедневно подвергаться бичеванию. Отбыв это наказание, ты будешь изгнан за пределы моей империи. — Шах-Джахан устало распрямил спину. Этот человек был не просто жрецом, он был фиринги, а фиринги постоянно угрожали трону. — В противном случае моя армия до основания разрушит Сурат[109] и вышлет всех людей твоей веры.

Я была разочарована, мне впервые не хотелось, чтобы мой любимый проявил снисходительность. Я послала Ису за мужем.

Ждать долго не пришлось. Шах-Джахан зашел за решетку и сел рядом со мной.

— Не мог бы ты наказать его суровее?

— Я не могу казнить слугу Бога — даже если он ведет себя, как слуга дьявола. Его единственное преступление — отсутствие сострадания, а в этом можно обвинить каждого из нас. Я достаточно наказал его самого и его людей.

— Но извлекут ли они урок? Фиринги слишком осмелели…

— Ты хочешь показательной казни? — Мой любимый ждал, поглаживая бороду. Даже для меня лицо его было непроницаемым. Своим молчанием он давал мне возможность обдумать ответ.

— Нет. Прости… Меня захлестнул гнев на этого человека. Он мне мерзок.

— Показательные казни способны лишь исказить правосудие. А его смерть для нас чревата определенными проблемами. Мы нуждаемся в кораблях фиринги, чтобы возить правоверных в Мекку. Сухопутная дорога слишком трудна и опасна.

— Ты прав, но… Прости, что я не смогла скрыть от тебя свои чувства к этому человеку и всему их народу. — Я знала: продолжай я настаивать, он уступил бы моим желаниям.

Стража вывела жрецов из диван-и-ама. С ними ушли и неприятный запах немытых тел, смрад презрения и фанатизма.

Не одну меня приговор удивил мягкостью: он разочаровал и мулл, вызвав их недовольство. Все жрецы одинаково кровожадны.

1039/1629 ГОД

Время бежало ровно и тихо. Мы не уезжали из Агры даже на лето. Мне не хотелось перебираться на север, в Кашмир, в поисках прохлады. Было так хорошо, так спокойно оставаться на месте и никуда не двигаться.

Весной мы устроили во дворцовом парке мина-базар — эхо нашего прошлого. Сбросив чадру, я почувствовала, как меня охватывает безудержная, детская радость — все напоминало о нашей первой встрече. Не участвуй я тогда в мина-базаре, жизнь сложилась бы совершенно иначе. Хотя… Я бы все равно полюбила его, но полюбил бы он? — ведь невозможно влюбиться в кусок ткани, прикрывающей лицо.

Еще до рассвета во дворце собрались жены придворных. Я с грустной улыбкой вспоминала одинокую растерянную девчушку, что хвостиком бегала за Мехрун-Ниссой. Теперь все клубились вокруг меня — мельтешение лиц, шушуканье, смешки, веселье. Воздух искрился предвкушением вечернего события. Мне не хотелось затмевать женщин, ослеплять роскошью — да и что могла я предложить властителю империи? В тот раз всю мою жизнь изменила скудная горстка серебра, может, и теперь выложить ее на прилавке? Иса, однако, считал, что Мумтаз-Махал негоже выставлять на продажу столь низменный металл.

— Оно его очарует, Иса. Мы вернемся в ту самую ночь, двадцать два года назад!

Прошлое возвращалось, как во сне, и я подумала: судьба, пусть на одну ночь, дарит мне возможность снова стать юной девушкой, с трепетом ожидающей своей участи. Но почему-то радость вдруг ушла, уступив место гнетущему, мрачному чувству.

— Что стряслось? — вопрос Исы заставил меня вздрогнуть.

— Не знаю. На миг мне вдруг стало холодно.

— В такую жару просто счастье, если стало холодно, агачи. — Иса озабоченно всматривался в мое лицо. Я не улыбнулась, мне было как-то не по себе. — Тебе нехорошо?

Как благодарна я была ему за участие, за то, что он всегда рядом. Иса — тень моей жизни. Лишь однажды он почтительно назвал меня «ваше величество», но я тут же поправила его. Дружеское обращение было важно для меня, напоминая о том, что я не всегда занимала столь высокое положение.

Мне предоставили палатку на почетном месте у входа, в ярко освещенном круге. Невольно я бросила взгляд в уголок, где когда-то стояла в тени. Сейчас там расположилась незнакомая мне женщина. Я была разочарована: отчего-то мне казалось, что я увижу там девочку, новую Арджуманд…

Громовый бой дундуби возвестил о приближении падишаха, и сердце у меня в груди заколотилось так же оглушительно, как барабаны. Шах-Джахан, блистательный, превосходящий великолепием своего отца, был уже совсем близко. На алом шелковом тюрбане приколотый брошью с крупным алмазом, огромным, как раскрытый в восхищении рот, покачивался султан из перьев цапли. На грудь моего любимого свисало длинное ожерелье из жемчужин с голубиное яйцо каждая. Золотой пояс был сплетен, как кольчуга, и украшен изумрудами, рукоять джамадхара, рукоять и ножны шамшера также были из золота с изумрудами. С плеч тяжело ниспадал плащ работы бенаресских[110] мастеров — изумительной красоты узор из цветов и листьев был выткан золотыми нитями и расшит драгоценными камнями. Падишаха сопровождали Аллами Саадулла-хан, Махабат-хан и мой отец.

Ни на миг не замешкавшись, Шах-Джахан направился к моей палатке и с притворной серьезностью стал перебирать товары на прилавке: горстку дешевеньких серебряных побрякушек. Это были те же самые украшения, что он купил у меня двадцать два года назад.

— Как тебя зовут?

— Я Арджуманд, ваше величество.

— Кто твой отец?

— Сын Гияз Бека… Ты так пристально смотришь. Разве ты никогда прежде не смотрел на женщин?

— Не могу удержаться, против такой красоты я бессилен. Ты прикажешь мне отвернуться?

— Нет. Это мина-базар, и это ваше право. Купите ли вы какую-нибудь безделицу с моего прилавка?

— А на что нужны деньги такой богатой и знатной, как ты?

— Беднякам всегда нужно больше, чем я могу для них сделать. Я отдам деньги им.

— Каким беднякам?

— Разве ваше величество не приметил их у крепостных ворот? Они всегда толпятся у стен.

— Да, видел. Я куплю все, что ты продаешь… Я хочу сказать, если ты согласна уступить мне все это…

— Все это продается. На базаре девушки ничего не держат для себя. Но — только если это вам в радость.

— Я с радостью куплю у тебя всё. Сколько это стоит?

— Один лакх.

Шах-Джахан расхохотался:

— Цена выросла, но я не буду торговаться. Мы с тобой еще увидимся.

— Если пожелаете.

Он этого желал.

Через час после полуночи он пришел ко мне. Я крепко спала, но от его поцелуя сразу проснулась. Слабый свет фонаря едва освещал любимое лицо. Я услышала шорох спадающих шелковых одеяний, и вот он уже прильнул ко мне. С годами его тело не изменилось, осталось крепким и мускулистым, как в юности. То, что я ощутила на бедре, было твердым и горячим, как уголек.

Прошло — сколько же времени? — месяцы, уже почти год, как мы воздерживались. Правда, ему это давалось легче. Я сама подбирала наложниц, с которым возлежал мой муж: красивых, но незнатного рода. Среди них были девушки из Пенджаба и Бенгалии, турчанки и кашмирки, мусульманки и индуистки. Потом они оставались в гареме, вели беззаботную жизнь, а я следила, чтобы ни одна не попала на его ложе дважды. Я с трудом сдерживала ревность: желание его не ослабевало, но сама я не могла его удовлетворять, боясь понести нового младенца. Хаким, не скрывавший злорадства, бдительно стоял на страже моего целомудрия.

Той ночью все было иначе. Я больше не могла скрывать, как меня тянет к нему. Тело мое томилось, до боли желая еще раз ощутить в себе его плоть. Поцелуи любимого были пряными, как вино, руки, так давно не касавшиеся меня, нежно гладили мою грудь, ласкали соски. Он заново познавал меня, будто девушку, впервые оказавшуюся на его ложе, и не мог скрыть влечения, не угасшего даже после стольких лет, прожитых вместе. Сжимая в руке его орган, я в который раз поразилась его размерам и твердости — оказывается, я успела забыть это ощущение мощи!

— Я так тосковал по тебе, — шептал он. — Каждая женщина для меня — ты; только ты в моем сердце и мыслях. Я повторяю лишь твое имя — Арджуманд.

— Любовь моя, я сердцем слышу твой зов. Когда ты рядом, у меня прерывается дыхание. Все мое существо давно стало частью тебя, а тоска по тебе превратилась в невыносимую боль. Скорее! Войди же в меня, любимый, войди глубже.

Я вскрикивала, но не от боли, а от наслаждения, ощущая, как медленно, нежно он погружается в меня. Мне хотелось, чтобы эти восхитительные движения длились вечно, мне хотелось удержать его навсегда, мне хотелось чувствовать каждую частичку любимого тела, то прижимавшегося, то воспарявшего надо мной. Я казалась себе ненасытной, но вот мое тело взорвалось радостью в ответ на его любовь, и страсть иссякла. Я лежала, опьяненная, томная, еле слыша его шепот: Арджуманд, Арджуманд. Потом он прижался ко мне, и мы уснули, обнявшись. Когда я проснулась, его уже не было. Уже почти рассвело, и до меня донесся бой дундуби, возвещавший, что правитель вышел на жарока-и-даршан.

1040/1630 ГОД

Всякое деяние чревато последствиями. Спустя время, когда о сделанном уже забывается, нас настигает отголосок — будь оно оглушительным или едва слышным, эхо будит нашу судьбу. Плоть — наша слабость, мы поддаемся ее зову, не в силах противиться. Через нее Бог посылает нам и возмездие. Я рыдала, металась в бессильной ярости: мое тело снова оказалось бессильно против плодоносного семени супруга. Ничто не отличало меня от последнего животного на этой Земле, где решительно всё приносит плоды. В моем чреве снова рос плод; молитвы, слезы, зелья — ничто не помогало. Другие женщины ложатся с мужьями каждую ночь, тешат свою похоть сколько вздумается, и ничего подобного с ними не происходит. А тут — единственная ночь с любимым, и я снова в тягости, уже в четырнадцатый раз.

Мало-помалу вспышка гнева, порожденного отчаянием, прошла, и я успокоилась. Это удивило моего любимого, удивило хакима и Ису. Они ожидали, что страхи и тоска будут сопровождать меня до самых родов. Мне и самой непонятно было, откуда взялся этот дух смирения. Он тихо вошел, смягчая душу, и смятение улеглось — я приняла неизбежное.

Зимние дни текли тихо, как шепот. На рассвете меня переносили из гулабара на дворцовую террасу. Я лежала на тахте на широком балконе, пока Иса читал мне, а устав слушать, смотрела вниз, на постоянно меняющуюся картину. На заре люди совершали омовения в реке, молились, по утрам стирали одежду, трудились, в полдень на водопой пригоняли усталых буйволов и слонов, а на закате — вновь омовение и молитва.

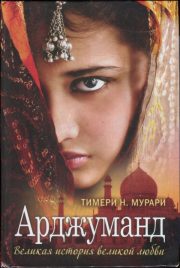

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.