Там я впервые и повстречала Черного Дрозда. Прозванный Лемерлем[13] за природный жгуче-черный цвет волос, в среде изнеженных придворных он вел себя как сущий баламут, вечно что-то вытворял, при этом почти всегда избегая немилости, хотя неизменно балансировал на грани дозволенного. На первый взгляд, ничего особенного в нем не было, он любил одеваться просто, без излишних украшений, но глаза его вбирали и свет, и тень, как деревья в лесу, и такой необыкновенной улыбки я больше ни у кого не видала: улыбки человека, для которого мир и забавен и нелеп. Все для него была игра. Чины и почести его не привлекали. Он жил вечно в долг и церковь не жаловал.

Меня привлекла в нем его беззаботность, в этом мы были схожи. Но все же мы были с ним очень разные, он и я. В свои шестнадцать я была маленькая дикарка. Лемерль был десятью годами старше. Своенравный, непокорный, неистовый, — как было в него не влюбиться.

Цыпленок, едва вылупившийся из гнезда, принимает за мать первое встречное существо. Лемерль подобрал меня на улице, дал работу. Больше того, он возвратил мне утраченное достоинство. Вот я и влюбилась в него, безоглядно, с обожанием едва вылупившегося птенца. Любовь редка, но неизбывна. Поделом мне.

У него была труппа танцоров-лицедеев, Théâtre du Flambeau[14]; им покровительствовал Максимильен де Бетюн, впоследствии сделавшийся герцогом Десюйи, обожавший балет. Случались и иные представления, не столь публичные и без благодетеля, но при том все же имевшие свою публику — приближенных короля. Лемерль вел тайную, рискованную игру, прибегая к шантажу и интригам, скользя по лабиринтам светского общества и почти не впадая в соблазны, подстерегавшие его за каждым углом. Хотя, похоже, настоящего его имени никто не знал, я держала его за благородного, — с ним многие считались. Его Ballet des Gueux, «Балет нищих», имевший невероятный успех при дворе, мигом всех покорил, хотя некоторые и обвиняли его в нечестивости. Не смущенная хулой, его дерзость дошла до того, что он вовлек и придворных в участие в своем Ballet du Grand Pastoral[15], а герцога де Крамэй заставил одеться в женское платье, и даже задумал создать, к моменту моего появления в труппе, Ballet Travesti[16], чему суждено было стать последней каплей, переполнившей чашу терпения достопочтенного патрона.

Сначала мое раболепство льстило Лемерлю; и еще его забавляло, с какой жадностью пялятся на меня мужчины, когда я плясала на сцене. Мы, труппа Лемерля и я, представляли свои спектакли в салонах и театрах по всему городу. К тому времени вошли в моду comédie-ballets[17]: любовные истории на классический сюжет, перемежаемые длинными танцевальными и акробатическими интерлюдиями. Лемерль сочинял диалоги и ставил танцы, каждый раз меняя текст в зависимости от вкусов зрителей. Для разряженной публики предлагались героические монологи, любителям балета — танцоры в хитонах, а карлики, акробаты и клоуны — для простой публики, которая иного бы не приняла, и она встречала наши выступления громкими приветственными выкриками и хохотом.

Париж — и Лемерль — облагородили меня просто до неузнаваемости: теперь волосы у меня были чистые, блестящие, кожа засияла, и впервые в жизни я стала одеваться в шелка и бархат, кружева и мех; я танцевала в туфельках, расшитых золотом, прикрывала улыбки веером из слоновой кости и куриной кожи. Я была молода, и, конечно, новая жизнь меня пьянила. Но не пышность и мишура застилали мне, дочери Изабеллы, глаза. Меня ослепляла любовь. И когда корабль наших радужных надежд потерпел крушение, только она удержала меня рядом с ним.

Черный Дрозд канул в немилость столь же внезапно, как и вознесся. Я даже и понять не успела, как это произошло. Сегодня еще все сходили с ума по нашему Ballet Travesti, назавтра все пошло прахом: в одночасье мы лишились заступничества де Бетюна, актеров и танцоров разметало по ветру. До поры уступчивые, кредиторы налетели, точно жадные мухи. Внезапно имя Ги Лемерля исчезло со всех уст, все друзья вмиг куда-то подевались. В итоге Лемерль едва не был избит прислужниками известного святоши, епископа Эврё, и спешно бежал из Парижа, использовав кое-какие пока еще могущественные связи и прихватив с собой, что успел, из своего добра. Я последовала за ним. Думайте обо мне что хотите. Он был опытный и коварный мошенник, старше меня на десять лет, умело скрывал низость помыслов под лощеным обликом королевского придворного. Я пошла за ним. Я бы и в ад за ним пошла.

Он быстро освоился с бродячей жизнью. Так быстро, что я почти не могла обнаружить различия между ним и мной, дочерью дорог. Мне казалось, позор сломит его; в крайнем случае, немного обуздает. Ничуть. И дня не прошло, как из придворного он превратился в бродячего актера, сменив шелка на походную кожу. Речь его теперь представляла смесь утонченного городского говора и грубой провинциальной картавости и менялась каждую неделю, в зависимости от того, в какой провинции он оказывался.

Я видела, что это его забавляет; что вся эта комедия — ибо именно так он именовал наше бегство из Парижа, — ему весьма по душе. Он живой и невредимый вырвался из столицы, оставив по себе немало внушительных скандалов. Надсмеялся над немалым количеством влиятельных персон. И в первую голову, как я поняла, привел в ярость епископа Эврё, человека легендарной выдержки, вынудив прибегнуть к не приличествовавшим его сану мерам, а одно это уже для такого, как Лемерль, было настоящей победой. В результате вместо того, чтобы хоть как-то присмиреть, он повел себя еще наглей, чем прежде, почти немедленно принявшись строить планы очередной авантюры.

От нашей изначальной труппы теперь осталось вместе со мной всего лишь семеро. Двое танцорок — Гислена, деревенская девчонка из Лоррэны, и бывшая куртизанка Эрмина, да еще четверо карликов: Рико, Базюэль, Като и Леборнь. Карлики у нас были всех мастей. Рико и Като — точно два ребеночка, с маленькими головками, с писклявыми голосами. Базюэль был пухлый, как херувимчик. А одноглазый Леборнь имел вполне ладный торс, широкую грудь, мускулистые руки; правда, ноги у него были чересчур коротки. Леборнь был человечек странный, ожесточившийся, люто ненавидевший «длинных», как он нас именовал, но со мной почему-то он вел себя вполне сносно, возможно, оттого, что я к нему относилась без преувеличенной жалости. К Лемерлю выказывал сдержанное уважение, если ни истинную привязанность.

— Еще при жизни моего деда мы, карлики, были в почете, — частенько ворчал Леборнь себе под нос. — По крайности, голодать не приходилось. Всегда можно было пристроиться либо в цирк, либо к бродячим актерам. Ну а уж церковь…

Церковники сильно изменились с дедовских времен. Прежнее сострадание сменила подозрительность, каждый только и стремится найти виноватого в своих горестях и неудачах. К карлику, к калеке всегда относились по справедливости, говорил Леборнь, а всякие темные личности, например цыгане или лицедеи — те были козлы отпущения, лучше некуда.

— Одно время, — рассказывал он, — в каждой труппе на счастье держали карлика или дурачка. Блаженные шуты, звали они нас. Божьи люди. Нынче народ скорее камнем кинет в несчастного бедолагу, чем коркой хлеба поделится. Теперь нас никто не ценит. А что до Лемерля с его comédie-ballets… гм! — Он свирепо оскалился. — Пустому желудку не до смеха. Нагрянет зима, тут ему да и нам это ясно станет.

Но шло время, и к нам прибилось еще трое актеров из распавшейся в Эксе труппы. Кабош был флейтист, Демизелла — неплохая танцовщица, а Буффон — бывший клоун, ныне потрошитель карманов. Мы разъезжали под вывеской Théâtre du Grand Carnaval[18], представляли главным образом пьески-пародии и маленькие балеты с кувыркающимися и жонглирующими карликами, но хоть представления и хорошо принимались, платили нам в основном скудно, и скоро наши кошельки совсем отощали.

Приближалась пора урожая, пару недель мы по утрам заезжали в деревни, подрабатывали слегка, помогая местному фермеру косить сено или собирать фрукты, а вечерами устраивали во дворе местной пивнушки представление, подбирая с земли все, что нам бросали. Сначала от работы в поле руки Лемерля стерлись до крови, но он не жаловался. Однажды ночью я молча вошла к нему в фургон, и он даже не удивился, ничего не сказал, как будто иначе и быть не могло.

Он был странный любовник. Замкнутый, настороженный, далекий, немой в страсти, точно бес, являющийся во сне. Женщин тянуло к нему, но он, казалось, оставался равнодушен к их вниманию. Не потому, что так привязан ко мне. Просто был из тех, кто, имея один камзол, не хочет обременять себя покупкой другого. Позже я распознала, каков он по сути: самолюбивый, мелкий, жестокий. Но на какое-то время я просто потеряла голову; и, жадно ища любви, продолжала довольствоваться той малостью, что могла от него получить.

Взамен я делилась с ним всем, что умела. Учила отлавливать птиц и кроликов, когда не хватало пищи. Указывала травы, лечившие лихорадку и исцелявшие раны. Открывала ему колдовские тайны моей матери. Даже повторяла то, чему учил меня Джордано, и это вызывало у Лемерля особый интерес.

Признаться, я рассказала ему о себе больше, чем сама хотела, — гораздо больше, чем следовало бы. Но он был неотразим, он был умен, и внимание его мне льстило. Многое в моих рассказах отдавало ересью: смесь цыганских премудростей и уроков Джордано. Земля и планеты, движущиеся вокруг Солнца. Богиня урожая и наслаждений, которая древнее Святой Церкви. Ее паства, свободная от оков греха и покаяния. Равенство мужчин и женщин — при этих словах Лемерль усмехался, для него это уж было слишком, но от высказываний разумно удерживался. Я думала, за столько лет он все позабыл. И только много позже поняла: Ги Лемерль ничего не забывает; все у него откладывается про запас; все малости, что узнает, он накапливает в своем хранилище. Я была наивна. Нет мне оправдания. Но несмотря на все, что случилось потом, я готова поклясться: все-таки и он ко мне в конце концов начал что-то испытывать. Все-таки и в нем пару раз что-то всколыхнулось. Впрочем, как оказалось потом, мне этого было мало. Слишком мало.

Я никогда не знала его настоящего имени. Он намекал, что из благородных, — он явно был не простолюдин, — правда, даже в разгар своего обожания я не верила и половине того, что он рассказывал. Он говорил, что был актер, что писал пьесы, поэмы в классическом стиле; говорил, что пережил беды, крах надежд; с восторгом вспоминал битком набитые толпой театры.

Что он был актер, сомнений не было. Ему были присущи актерский дар перевоплощения, широкая улыбка триумфатора, особая величавая поступь, горделивая посадка головы. Он прекрасно умел использовать свои таланты: торговал ли фальшивыми пилюлями или сбывал с рук дохлую клячу, его искусство убеждать граничило с волшебством. Но не с лицедейства все у него началось. Он явно где-то учился; читал по-латыни и по-гречески, и некоторые из упомянутых Джордано философов были ему известны. Скакал на лошади не хуже любого циркового наездника. Мог обчищать карманы, как истинный вор, и в любой азартной игре ему не было равных. Казалось, он может освоиться в любых обстоятельствах, исподволь овладевая нужными навыками, но, как я ни старалась, мне не удавалось пробиться сквозь барьеры выдумки, фантазии и откровенной лжи, которыми он себя окружил. Его тайны, какие бы они ни были, остались при нем.

Но было и еще кое-что. Старое клеймо высоко на его левом предплечье, лилия, за многие годы выцветшая почти до сизости. Когда я спрашивала, он отделывался уклончивой улыбкой, ссылаясь на плохую память. Правда, я заметила, что каждый раз после моего вопроса он прикрывал одеждой знак, и строила свои догадки. Было время, моему Черному Дрозду обломали перья, и об этом ему неприятно вспоминать.

6

♥

11 июля, 1610

Я никогда не верила в Бога. Точнее говоря, в вашего, того, кто смотрит сверху вниз на шахматную доску и двигает фигуры по своему усмотрению, походя с уверенной в исходе улыбкой взглядывая в лицо Антипода. Какой-то, видно, есть в Создателе жестокий изъян, если он упорно доводит тех, кого сам сотворил, до погибели; наполняет мир всевозможными удовольствиями лишь для того, чтобы объявить все удовольствия грехом; создает человечество несовершенным и ждет, что мы возгоримся страстью к совершенству. Дьявол по крайней мере ведет честную игру. С ним все ясно. Но ведь и он, Мошенник из Мошенников, тайно служит Всемогущему. Каков хозяин, таков и прислужник.

Джордано звал меня язычницей. Это не звучало похвалой, ведь он был правоверный иудей и верил в воздаяние небес за земные страдания. Он считал язычников людьми без Бога и без нравственности, безоглядно предающимися плотским удовольствиям, кому опасность скорее в радость, чем на беду. Мой старый учитель ел мало, регулярно постился, часто молился, остальное время посвящал своим ученым занятиям. Он был нам хороший товарищ, с единственной оговоркой: по субботам отказывался вместе с нами прибирать вокруг стоянки и еще предпочитал обходиться без огня даже в зимнюю ночь, только бы не трудиться, чтобы разжечь его. Если позабыть об этих странностях, в остальном Джордано был такой же, как и мы. Не видала, чтоб он вкушал плоть христианских младенцев, как убеждала нас Церковь в отношении его соплеменников. По правде говоря, к мясу он вообще едва притрагивался. Что лишний раз доказывает, как несостоятельны порой церковные проповеди.

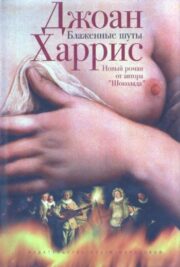

"Блаженные шуты" отзывы

Отзывы читателей о книге "Блаженные шуты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные шуты" друзьям в соцсетях.