Уже будучи супругами, Эрик и я танцевали свой первый танец. Эрик крепко прижал меня к себе и, шумно дыша прямо в ухо, доверительно сообщил:

– Уж сегодня я тебя оттрахаю до полусмерти!

Одобрительно покачивая головами, гости смотрели, как мы изображаем нечто, лишь отдаленно напоминающее танец. Родительница в своих бриллиантах. Родитель с дешевой сигарой. Приторно-сердечное выражение на лице матери Эрика и развратная физиономия его отца. Да еще все эти друзья, столпы еврейской общины, празднующие событие, которое было для меня все равно что дурной сон. Даже напарник родителя по теннису был тут как тут – таиландский посланник, тот самый, который в прошлом году голосовал против Израиля в Объединенных Нациях. Его пригласили, чтобы продемонстрировать общеизвестный демократизм Орнстайнов. Другой демократический жест состоял в том, что была приглашена наша домработница, чернокожая Джонези, которую усадили на всеобщее обозрение в первых рядах… И вот посреди этого миленького пиршества находилась я – Маргарита Саммерс, двадцати одного года, с дипломом колледжа по специальности «английская литература», мечтающая о карьере журналистки, и танцевала я с человеком, который намеревался не просто поиметь меня, а поиметь до полусмерти.

Два дня спустя Эрик и я отправились в Мюнхен, где, можно сказать, и начался наш медовый месяц – запланированное турне по Европе с остановками в кемпингах. В то первое утро я сидела в гостиничном номере, размышляя о тех страстях, свидетельницей которых он хотел меня сделать, и удивляясь, как я могла разделить его намерения. Жуя пирожные и запивая их кофе, я размышляла, а действительно ли упомянутые страсти имели место. К тому же мне было досадно, что я не нашла в себе сил хотя бы отказать ему, – ведь другого такого случая, увы, не представится.

Эрик, тот человек, с которым я делила теперь ванную комнату, пока что не поимел меня до полусмерти. Я пришла к такому заключению на том простом основании, что еще могла вполне спокойно и трезво мыслить. Вообще-то, когда он проткнул мое тело, я действительно испытала несколько мгновений дискомфорта – что-то наподобие гинекологического обследования усилиями незабвенного доктора Дрисдейла, который двумя неделями раньше установил мне контрацептивную диафрагму. Не обращая внимания на мои крики, Дрисдейл орудовал своими гинекологическими железяками – в том числе специальным зеркальцем для обследования девственниц, – еще один подлог, учитывая дело об аборте в моей медицинской карточке. Эрик тоже игнорировал мои крики, шумно дышал, сопел, после чего издал странного свойства всхлип и разрядился в меня, выплеснув наших нерожденных детей в резиновую преграду доктора Дрисдейла.

– Тебе было хорошо, любимая? – спрашивал он меня после каждого раза, коих было шесть. Шесть раз Эрик впрыскивал в мою плоть свою жидкость.

– Что ты подразумеваешь под словом «хорошо», Эрик? Откуда мне знать, что такое хорошо, если мой единственный сексуальный опыт при участии Скипа Гиллингворта имел место еще в школе?

– А что у тебя было со Скипом?

– После того, как мы участвовали в марше протеста против войны во Вьетнаме, мы пошли на танцы…

– Зачем? – прервал меня Эрик.

– Как зачем? Просто в тот вечер играли мою любимую музыку…

– Нет… – снова прервал он. – Зачем тебя понесло на этот чертов марш протеста?

На том наша доверительная беседа и закончилась, и я так никогда и не рассказала ему, как мы все были возмущены войной, задолбаны школьными порядками, как мы напились дешевого вина из надтреснутой бутыли, в которой болталась какая-то прокисшая фруктина. И было так естественно, что потом мы отправились в захламленную комнатенку Скипа в одном из общежитий Гарварда, где он нежно уложил меня на свою измятую койку. Было бы неправдой, если бы я сказала, что не понимала, к чему идет у нас дело. Но, с другой стороны, было бы такой же неправдой сказать, что я понимала, что «засунуть самую малость» – уже вполне достаточное дело. Два месяца спустя я отправилась в Пуэрто-Рико, а Скип закончил Гарвард.

Через год я едва узнала его, когда он подхватил меня под руку на углу Блумингдейл. И едва помнила о том, что это его ребенка я убила тем дождливым утром в Пуэрто-Рико.

Эрик вышел из ванной, где только что принимал душ, и вокруг бедер у него было обернуто банное полотенце. Он сел. Его плечи и грудь покрывали черные курчавые волосы, влажная оливковая кожа лоснилась, а лицо было сплошь усеяно ярко-красными прыщами. Рассматривая моего мужа, я пришла к вполне объективному заключению, что если бы у него имелся подбородок, а нос был немного покороче, то он, возможно, был бы не так уж и плох. Да еще эта буйная волосяная растительность… Он, плотоядно потирая руки, немедленно приступил к завтраку. Я сидела, поджав под себя ноги, в шелковой ночной рубашке розового цвета. Всякий раз, когда я что-нибудь брала с подноса, моя левая грудь слегка приоткрывалась.

– Полегче с пирожными, не то тебя разнесет, – предупредил Эрик. – Ты не можешь побыстрее? – прибавил он немного погодя. – Я хочу успеть в Дахау, пока есть солнце…

Я недоверчиво посмотрела на него, еще раз попытавшись понять, почему Дахау значит для меня гораздо больше, чем для моего еврейского муженька. Если бы только Эрик мог осознать, что к осмотру Дахау невозможно относиться иначе как к всеисторическому позору человечества – так и только так, – то, пожалуй, я была бы век ему верна.

– Я собираюсь принять ванну, – сказала я потягиваясь.

Эрик уставился на меня долгим взглядом, который мог означать только одно – мне опять придется смотреть в потолок взглядом страждущей камбалы. Я поспешила запахнуть грудь, чтобы не дать ему лишнего повода, однако его не так-то просто было провести. Он ухватил меня за запястье, потянул к себе и завалил на постель. Пробормотав что-то нечленораздельное, он принялся гладить мои груди и ловить один из сосков губами, попутно инструктируя меня, чтобы я взялась рукой за его набухающий отросточек. Я не сопротивлялась по той простой причине, что сопротивление отняло бы у меня гораздо больше сил, чем если бы я без лишних слов покорилась домогательствам Эрика. Я ощутила его штуку – как он учил меня называть это самое – горячо пульсирующую в моем захвате.

– Отпусти, – приказал он, – не то я слишком быстро кончу!

Однако я продолжала трогать его, сообразив, что то, что для него означает «кончить», для меня означает «начать». Потом, когда он уже вошел в меня, я вспомнила, что забыла вставить диафрагму.

– Подожди! – закричала я. – Я забеременею!

– Не беспокойся, – проговорил он между вздохами. – Тогда у нас будет ребенок. Я могу себе это позволить.

В момент оргазма Эрик был почти задумчив, словно прикидывал, во сколько именно обойдется ему ребенок – включая мое платье для беременности, больницу, сиделку на первые шесть недель, страховку, а также, возможно, и обучение его в начальной школе и колледже.

Надо же было этому случиться!.. Я как могла старалась отвлечь его внимание от моих прелестей, а он таки оплодотворил меня в дешевом отеле – город Мюнхен, Германия. Ковыляя в ванную, я чувствовала, как его теплая жидкость стекает по моим бедрам, и понимала, что все мечты как-то убежать от этой жизни с Эриком в качестве супруга рушились напрочь. Я уже чувствовала себя беременной. Когда я погружалась в воду, у меня не было никаких сомнений в том, что мое существо уже удвоилось. И сколько бы я теперь ни подмывалась, не было никакой возможности воспрепятствовать одному из тысяч его сперматозоидов успешно атаковать мою яйцеклетку. Чувство безнадежности, обрушившееся на меня в этот момент, было намного острее, чем тоска, терзавшая меня перед раввином несколькими днями раньше.

Эрик что-то бездарно насвистывал, когда я вернулась в комнату совершенно нагая и бесстрашная. Больше бояться было нечего. Он встал у меня за спиной, я видела его отражение в зеркале, он улыбался.

– Поторопись, Мэгги. Машина уже ждет нас, чтобы ехать в Дахау!

– Я не поеду.

Это был первый, но отнюдь не последний раз, когда я возразила ему.

– Что значит – не поедешь? Ведь это запланировано!

– Просто это слишком ужасно, чтобы включать посещение Дахау в наше свадебное путешествие. Я не могу.

– Ты будешь делать то же, что и я. Мы теперь одно целое, – заявил он.

Как он был в данный момент не прав. Он отнюдь не был частью целого. Он был просто нуль.

– Ну Мэгги, – захныкал он, – я хотел сфотографировать тебя там на память.

И кому, интересно, достались бы эти фотографии при разводе?

Снимки были сделаны его фотоаппаратом, заявил бы Эрик. Так-то оно так, ответила бы я, но вот улыбочка на фоне мемориала принадлежит мне. Он будет неистово отсуживать у меня все, включая последнюю бутылку из-под апельсинового сока, какая только отыщется на кухне. Я была уверена в этом, как была уверена в своей беременности. Однако я даже не подумала о том, что в таком случае он будет отсуживать и ребенка. Я не подумала об этом, потому что ребенка не могло быть.

В тот день он отправился в Дахау один, а я осталась в номере, продолжая размышлять над тем, как такое могло со мной приключиться.

Я вспоминала большой дом на Лонг-Айленде, где проводила в детстве летние месяцы, – тогда все казалось простым. Родительница отпечатывала свои очаровательные приглашения на семейные экстравагантные вечеринки. Сейшены у Саммерсов. Простенько и со вкусом. Лучших аргументов нельзя было придумать… А может быть, не так уж легко и просто все было и тогда.

Клара и я сидели под огромным драным зонтом в патио за кухней и жевали бутерброды. Родитель и родительница ссорились в доме. Бутерброды лежали стопочкой на тарелке посреди стола из красного дерева. Кусочки хлеба, с которых были обрезаны корки. Арахисовое масло, желе, желтый американский сыр, тунец. Подхватывая языком желе, Клара, кажется, забывала обо всем на свете. По тем обрывкам злых слов, которые долетали до меня, я старалась составить цельное впечатление о разговоре. Речь, кажется, шла о секретарше, которая работала у родителя в адвокатской конторе. Родительница была весьма расстроена. Она предупреждала родителя, что, если подобное будет продолжаться, она уйдет. И ни слова о нас, о детях, отметила я про себя. Я готова была зареветь. Куда денемся мы? Я была ужасно напугана появлением в нашей жизни незваной гостьи. Я взглянула на Клару, но та была слишком увлечена поеданием бутерброда, от которого уже оставался маленький кусочек с капелькой желе и арахисового масла.

– Клара, – прошептала я, – ты слышишь?

– Слышу, ну и что? – равнодушно ответила она, засовывая остаток бутерброда в рот и подталкивая его внутрь указательным пальцем.

Вряд ли Клара испытывала такую же боль, как я. А если испытывала, то, вероятно, реагировала на это по-своему. Ни одна из нас не могла успокоить и ободрить другую, потому что не было никого, кто бы нас этому научил.

Родительница выскочила из двери кухни, когда я была готова приняться за бутерброд с тунцом. Следом за ней родитель.

– Шикса ты тупая! – завопил он.

– Я люблю тебя, мама, – вырывается у меня непроизвольно.

Ослепнув от горьких слез, мать стремительно бежит по направлению к теннисному корту, даже не оглянувшись на меня.

Отец усаживается рядом с нами, и я поражаюсь способности Клары тут же втянуть его в разговор о собственных планах на вторую половину лета.

Что же, так у Саммерсов заведено – каждый за себя.

– Можно я буду ходить на теннис в клуб?

– Можно, – смущенно отвечает отец.

Однако тут вмешиваюсь я. В свои девять лет я не слишком разбираюсь в хитросплетениях отношений между полами.

– Почему вы с мамой ссоритесь?

– Мы не ссоримся, – отвечает он. – У взрослых иногда случаются размолвки, но они не ссорятся.

– А что такое шикса? – настаиваю я.

– Шикса, – без колебаний объясняет он, – это просто глупый человек.

Однако даже в девять лет трудно удовольствоваться подобным объяснением. Впрочем, годы спустя я поняла, что ошибалась. В том-то и дело, что у взрослых действительно очень часто случаются недоразумения, а шикса – для мужчин, вроде моего родителя – действительно означает глупая женщина.

Когда Эрик в тот вечер не вернулся в отель к ужину, я почувствовала детский сосущий страх где-то внутри живота. Да, я помнила этот страх еще с тех пор, когда в конце дня, прислушиваясь, ждала, что в замке входной двери начнет поворачиваться ключ и отец снова войдет в мою жизнь. Я никогда не знала, что случится на этот раз и когда начнется ссора. Я размышляла о том, сколько мне пришлось вытерпеть от него – от моего родителя. Когда ему было это выгодно, он становился евреем. Когда же он вращался в кругу знакомых моей матери, в кругу титулованных русских аристократов, изгнанных с Родины, то вдруг превращался в нееврея. Он был евреем, когда тщеславно благотворительствовал своими ссудами Нью-Йорк, где влиятельные коллеги резервировали ему местечко за богатыми столами. Он был неевреем, когда наведывался к своим клиентам, нефтяным магнатам в Техасе, которые дружески шлепали его по заду, отпуская антисемитские шуточки.

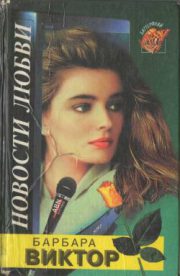

"Новости любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Новости любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Новости любви" друзьям в соцсетях.