– Поднимем на счет «три» и понесем.

– Неужели вы понесете его? – ахнул он, а она не моргнув глазом заверила, что понесет, и НЕМЕДЛЕННО.

Потом ей пришлось сражаться с советскими докторами и медсестрами и даже с доктором Сайерзом, который, осмотрев Александра и его ужасную рану, махнул рукой и заявил, что тут они бессильны. И приказал отвезти его в палату к умирающим. Вколоть кубик морфия и больше ничего.

Но Татьяна вводила и вводила плазму, а когда этого оказалось недостаточно, отдала Александру свою кровь. Когда же и этого оказалось недостаточно, перекачала кровь из артерии в вену. Капля по капле.

Сидя рядом с ним, она шептала:

– Хочу, чтобы сила моего духа дотянулась до тебя через твою боль. Я здесь, вливаю в тебя свою любовь, капля за каплей, надеясь, что ты услышишь, надеясь, что поднимешь голову и снова улыбнешься. Шура, ты слышишь меня? Чувствуешь, что я здесь, рядом, помогаю понять, что ты еще жив? Ощущаешь мою руку на своем бьющемся сердце? Это я даю тебе знать, что верю в твою вечную жизнь, что ты будешь жить, жить, несмотря на все, что случилось, что отрастишь крылья и взмоешь над смертью, а когда снова откроешь глаза, я буду здесь. Всегда буду здесь, верить в тебя. Надеяться на тебя. Любить тебя. Я здесь, рядом. Почувствуй меня, Александр. Почувствуй и живи.

Он выжил.

Теперь, лежа под изуродованным джипом в предрассветном холоде мартовского утра, она думала: «Неужели я спасла его, чтобы он умер на льду, без моих рук, которые удержали бы его, его юное, прекрасное, искалеченное войной тело, то тело, которое так неистово любило меня? Неужели мой Александр упал один и никто не поднял его?»

Она предпочла бы похоронить его, как сестру, чем жить с сознанием этого. Лучше знать, что она дала ему мир и покой, чем прожить хотя бы еще одну беззвездную секунду с сознанием этого…

Больше она не в силах вынести… Ни единого мига. Еще чуть-чуть, и от нее ничего не останется.

Но тут до нее смутно донесся стон Сайерза. Татьяна отогнала воспоминания и повернулась к доктору.

Он пришел в себя, но был крайне слаб. В лесу царила тишина. В прогалах между вершинами деревьев виднелись сине-стальные осколки неба. Татьяна скатилась с доктора и выползла из-под грузовика. Проведя рукой по лицу, она увидела, что ладонь покрыта кровью. Пальцы коснулись металлического обломка, впившегося в щеку. Она попыталась вытащить его, но боль была слишком острой. Все же она вцепилась в обломок и с пронзительным воплем вырвала из раны.

Боль оказалась недостаточной, чтобы заглушить ту, другую. Она продолжала кричать: бессвязные крики глухим эхом отдавались от древесных стволов. Хватаясь за ноги, живот, грудь, Татьяна упала на колени. На снегу расцвели кровавые цветы.

Теряя последние силы, она легла и прижалась кровоточащей щекой к снегу.

Снег оказался недостаточно холодным, чтобы дать ей как следует закоченеть.

Обломок успел разорвать ей язык, распухший и едва ворочавшийся во рту.

Татьяна поднялась, села и огляделась. Какое неестественное спокойствие. Унылые плачущие березы резко контрастировали с белой землей.

Ни звука. Ни эха. Ни шелеста. Ни ветерка. Ни выбившейся из общего порядка замерзшей ветви. Глубоко в болотах, неподалеку от Финского залива…

Но общий порядок все же был непоправимо нарушен. Машина искалечена. Один пограничник лежал справа от нее. Дмитрий не дополз до грузовика чуть больше метра. Глаза его все еще были открыты, рука протянута к Татьяне, словно он надеялся, что какое-то сверхъестественное чудо, которое случится в последнюю минуту, спасет его.

Татьяна в последний раз посмотрела на застывшее лицо Дмитрия. Как был бы рад Александр, узнав, что офицер НКВД разоблачил Дмитрия!

Она отвернулась.

Александр был прав: это самое подходящее место для перехода границы. Плохо защищенное и недоукомплектованное людьми. Пограничные войска, относившиеся в ведомству НКВД, были слабо вооружены. Всего один миномет, а этого недостаточно, чтобы уберечь их от гибели: очевидно, в распоряжении финнов была тяжелая артиллерия. Но на их стороне границы тоже было тихо. Неужели и там все мертвы?

Вглядываясь в деревья, Татьяна не замечала ни малейшего движения. Но она по-прежнему в Советском Союзе! Что теперь делать? Скоро сюда наверняка прибудут подкрепления, ее увезут на допрос, и что тогда?

Татьяна почувствовала, как живот натягивает пальто. Руки мерзли.

Она снова заползла под грузовик и прошептала:

– Доктор Сайерз, вы слышите меня? Мэтью, очнитесь…

Он не ответил. Она приложила пальцы к его шее. Дела плохи: пульс не больше сорока и очень слабый. Сонная артерия едва билась. Татьяна легла рядом с доктором, вытащила из его кармана американский паспорт и их дорожные документы, в которых указывалось, что Мэтью Сайерз и Джейн Баррингтон следуют в Хельсинки.

Как быть? Ехать дальше? Но куда! И сейчас ли?

Она села в кабину и включила зажигание. Ничего. Безнадежно. Татьяна поняла, что мотор заглох навеки, вполне возможно, его разворотило снарядом. Она снова всмотрелась в ту сторону. Все тихо. Все неподвижно.

Она заметила тела, распростертые на снегу. За ними темнел армейский грузовик, чуть побольше, чем у доктора Сайерза. Но разница была не только в этом: похоже, машина осталась цела.

Татьяна выпрыгнула и нагнулась над доктором:

– Я сейчас вернусь.

Он не ответил.

– Ладно, – кивнула она и смело зашагала через границу. И не почувствовала никакой разницы между Финляндией и Советским Союзом.

Она осторожно обогнула трупы шестерых финнов. За рулем сидел еще один, тоже убитый, уткнувшийся лбом в рулевое колесо. Пришлось тащить его из кабины.

Она с силой дернула труп на себя. Он упал с глухим стуком на утоптанный снег. Татьяна повернула ключ зажигания. Мотор заглох. Она поставила рычаг в нейтральное положение. Ничего. Проверила уровень бензина. Бак полон.

Спрыгнув, она подошла к кузову проверить, не пробило ли бак. Нет, все в порядке. Татьяна вернулась, подняла капот и всмотрелась внутрь. И тут до нее дошло.

Дизельный мотор. Откуда она знает это?

Кировский.

Это слово… воспоминание… послало озноб по спине. Она поборола импульс снова лечь в снег и ни о чем не заботиться. Это дизель. Почти такой, какие она собирала для танков на Кировском.

Сегодня мы сделали тебе целый танк, Александр.

Что она помнит о дизелях?

Ничего.

Слишком многое случилось между теми днями на Кировском и финским лесом, и она едва помнит номер трамвая, на котором возвращалась домой.

Первый.

Первый трамвай! Часть пути они ехали на нем, чтобы пройти пешком остальной отрезок по набережной Обводного канала. Они шли, разговаривая о войне и Америке. То и дело их руки встречались.

Дизельный мотор.

Ох, до чего она замерзла!

Татьяна натянула шапку на уши.

Холод. Дизельные двигатели плохо запускаются на холоде.

Сколько здесь цилиндров? Шесть. Шесть поршней, шесть камер сгорания. Камеры совсем остыли, и чересчур холодный воздух не мог достаточно согреться, чтобы воспламенить бензин. Где та небольшая штучка, которую она привинчивала на боковой части камеры сгорания?

Татьяна нашла все шесть свечей зажигания. Нужно немного их подогреть, иначе двигатель будет подавать в цилиндры замерзший воздух, который не сможет нагреться до требуемых пятисот сорока градусов за одно возвратно-поступательное движение поршня.

Татьяна огляделась, подошла к трупам, запустила руку в кармашек ранца и вытащила зажигалку. Александр всегда держал свою сделанную из патрона зажигалку в маленьком кармашке. Она часто прикуривала для него папиросы.

Покрутив колесико зажигалки, она поднесла крошечный огонек к первой свече зажигания. Потом ко второй. К третьей. Но пока она дошла до шестой, первая уже остыла.

Татьяна окончательно потеряла терпение. Сцепив зубы, она со стоном отломила низко нависшую ветку березы и попыталась ее поджечь. Но ветка оказалась слишком сырой.

Она бросила полный отчаяния взгляд на валявшиеся неподалеку тела. Но на этот раз твердо знала, что искать. И нашла за грузовиком, в специальном чехле, так и оставшемся висеть на одном из мертвецов. Только у него оказался огнемет. Татьяна сорвала чехол с трупа, упрямо выдвинула подбородок и надела чехол на спину, как ранец Александра. Крепко зажав топливный шланг в одной руке, она вытащила свечу зажигания, включила зажигалку и прижала к свече.

Прошло с полсекунды, но все было тихо. И тут из шланга вырвалось белое нитратное пламя. Отдача едва не отбросила Татьяну спиной в снег. Едва. Она осталась на ногах.

Подошла к открытому капоту грузовика и несколько секунд подержала пламя над двигателем. Потом еще несколько секунд. Может, с полминуты… сказать точнее было трудно. Наконец она правой рукой опустила рычаг зажигания, и огонь погас. Сбросив огнемет, она влезла в кабину, повернула ключ, мотор взвыл и ожил. Она перевела рычаг в нейтральное положение, нажала на сцепление, поставила мотор на первую передачу и надавила на акселератор. Машина рванулась вперед. Она медленно пересекла линию обороны, чтобы забрать доктора Сайерза.

Для того чтобы затащить его в машину, потребовалось куда больше сил, чем у нее было.

Но ненамного.

Справившись с почти невыполнимой задачей, Татьяна случайно взглянула на эмблему Красного Креста, все еще белевшую на иссеченном осколками брезенте.

Она нашла нож в сапоге Дмитрия и, подойдя к грузовику, старательно вырезала эмблему, хотя понятия не имела, каким образом прикрепит ее к финскому автомобилю. Но, услышав стон Сайерза, вдруг вспомнила о походной аптечке, с нерассуждающей решимостью достала аптечку вместе с плазмой, разрезала рукава докторских пальто и рубашки и, пока плазма вливалась в его вену, осмотрела воспалившееся и к тому же загрязненное пулевое отверстие. Доктор метался в жару. Татьяна смазала рану йодом, накрыла бинтом и с мрачным удовлетворением залила йодом свою щеку и прижала к ней на несколько секунд марлевую салфетку. Ощущение было такое, словно кусок металла по-прежнему сидит в ее щеке. Хорошо бы иметь что-то покрепче йода. Интересно, потребуются ли ей швы? Скорее всего да.

Швы.

Татьяна вспомнила, что в аптечке лежит хирургическая игла.

Оживившись, она взяла иглу и шовную нить, спрыгнула на землю, встала на цыпочки и тщательно пришила большую эмблему Красного Креста к коричневой парусине грузовика. Тонкая нить несколько раз рвалась. Но какая разница? Главное – продержаться до Хельсинки.

Закрепив узел, Татьяна села за руль, повернулась и заглянула в маленькое окошечко.

– Готовы? – спросила она доктора, собираясь навеки покинуть Советский Союз и оставить труп Дмитрия на той земле, от которой он так хотел убежать.

Татьяна вела машину по болотистой лесной тропе, обеими руками сжимая большое рулевое колесо. Нога едва дотягивалась до педалей. Найти дорогу, проходившую вдоль Финского залива от Лисьего Носа до Выборга, оказалось легко. Потому что дорога была одна. Все, что требовалось от Татьяны, – держать курс на запад. А запад можно было определить по унылому, едва светившему мартовскому солнцу.

В Выборге она показала часовому свои документы и попросила дать ей бензин и объяснить путь на Хельсинки. Он показал на ее лицо и что-то спросил, вероятно, о том, что с ней случилось, но она, не отвечая, отъехала. На этот раз дорога была вымощена, зато пришлось останавливаться на восьми контрольно-пропускных пунктах и показывать свои документы и раненого доктора. Прошло четыре часа, прежде чем она добралась до Хельсинки. Начинало темнеть.

Первое, что увидела Татьяна, – ярко освещенную церковь Святого Николая, стоявшую на холме с видом на гавань. Она остановилась, чтобы спросить дорогу к Helsingin Yliopistollingen Keskussairaala, больнице университета Хельсинки. Она выучила эти три финских слова, но, к сожалению, не понимала ответов. После пятой остановки она наконец напала на человека, немного знавшего английский. Оказалось, больница была как раз позади церкви.

Доктора хорошо знали и любили в больнице, где тот работал еще с войны сорокового. Санитары немедленно принесли носилки. И засыпали Татьяну вопросами, которых она тоже не понимала – ни на английском, ни на финском.

Там же она встретила еще одного сотрудника Красного Креста, доктора Сэма Левита. Едва взглянув на ее щеку, он объявил, что тут нужны швы, и предложил местную анестезию. Татьяна отказалась:

– Шейте так, доктор.

– Но вам понадобится не меньше десяти швов! – воскликнул тот.

– Всего десять?

Пока он шил, она сидела молча и неподвижно на больничной койке. Потом он предложил ей сульфидин, болеутоляющее и еду. Она выпила лекарство, но не стала есть, показав Левиту свой распухший окровавленный язык.

– Завтра, – прошептала она. – Завтра мне будет получше, тогда и поем.

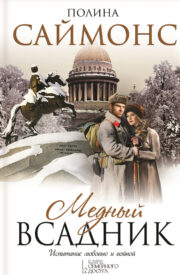

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.