Сестры принесли ей не только широкий чистый халат, скрывавший живот, но и теплые чулки и фланелевую сорочку и даже предложили постирать ее старую, засаленную. Татьяна отдала им одежду и пальто, но оставила повязку с красным крестом.

Позже она легла на пол у кровати Сайерза. Но пришла ночная сестра и, попросив ее пойти спать, чуть не силой подняла и вывела. Татьяна позволила увести себя, однако как только сестра спустилась на пост, Татьяна вернулась к доктору.

Утром ей действительно стало лучше, а ему – хуже. Она получила старую одежду и белый накрахмаленный халат и даже смогла проглотить немного овсянки. И весь день просидела рядом с Сайерзом, глядя в окно на замерзший Финский залив, едва видный за каменными зданиями и голыми деревьями. Во второй половине дня пришел доктор Левит, чтобы осмотреть ее лицо и спросить, не хочет ли она лечь. Татьяна покачала головой.

– Но почему вы сидите здесь? – удивился он. – Почему не отдохнете?

Татьяна повернула голову к Мэтью и не ответила.

Потому что такова моя участь – сидеть у постели умирающих…

Ночью Сайерзу стало еще хуже. Столбик термометра пополз к цифре 42. Губы несчастного пересохли. На лбу выступил пот. Пенициллин не помогал. Татьяна не понимала, что с ним творится, и хотела одного: чтобы он пришел в себя. Она так и уснула на стуле у его кровати, положив голову на подушку рядом с ним.

Но посреди ночи проснулась, вдруг почувствовав, что конец близок. Его дыхание… о, как все это было ей знакомо… с клекотом вырывалось из груди. Татьяна взяла его за руку, положила другую ладонь на лоб и своим изорванным языком шептала на русском и на английском об Америке, обо всех тех вещах, которые он увидит, когда поправится.

Доктор открыл глаза и едва слышно пожаловался, что замерз. Татьяна принесла ему еще одно одеяло.

– Простите меня… Таня… – пробормотал он, слабо сжимая ее руку и часто дыша ртом.

– Нет, это вы меня простите, – пробормотала она и уже чуть громче добавила: – Доктор Сайерз… Мэтью… умоляю, скажите мне, что случилось с моим мужем на самом деле? Дмитрий выдал его? Он арестован? Мы в Хельсинки. Мы выбрались из Советского Союза. Я туда не вернусь. Мне так мало нужно. – Она нагнула голову к его руке. – Всего лишь немного утешения…

– Уезжайте… в Америку, Таня… – Его голос угасал. – Это станет утешением для него.

– Тогда утешьте меня правдой. Вы действительно видели его мертвым в озере?

Доктор долго смотрел на нее, как показалось Татьяне, с выражением понимания и неверия, прежде чем закрыть глаза. Навеки. Татьяна ощутила, как дрогнула его рука, услышала, как воздух в последний раз с хрипом вышел из легких. И все.

Татьяна сжимала его пальцы до утра. Пока не пришла сестра и не увела ее. В коридоре она обняла Татьяну и сказала по-английски:

– Милая, иногда любых забот и самого лучшего ухода оказывается недостаточно. Люди все равно уходят от нас. Идет война. Невозможно спасти всех.

Сэм подошел к ней во время обхода и спросил, что она собирается делать. Татьяна ответила, что должна вернуться в Америку.

– Вернуться? – удивился Сэм и, подавшись вперед, прошептал: – Слушайте, не знаю, где вас нашел Мэтью. Ваш английский хорош, но не настолько. Вы действительно американка?

Татьяна, побледнев, кивнула.

– Где ваш паспорт? Вы не сможете въехать в страну без паспорта.

Она молча смотрела на него.

– Кроме того, это слишком опасно. Немцы беспощадно бомбят Балтику.

– Да.

– Корабли постоянно тонут.

– Да.

– Почему бы вам не остаться до апреля? Поработать здесь, пока не растает лед? Ваше лицо тем временем заживет. Нужно снимать швы. И нам нужны рабочие руки. Оставайтесь в Хельсинки.

Татьяна покачала головой.

– Вам все равно придется остаться, пока мы не раздобудем вам новый паспорт. Хотите, отведу вас в американское посольство? У них уйдет не меньше месяца на то, чтобы выдать вам новые документы. К тому времени лед растает. Пока что в Америку очень сложно добираться.

Но Татьяна понимала, что Госдепартамент США, сделав запрос о некоей Джейн Баррингтон, обнаружит, что таковой не существует. Александр предупредил, что в Хельсинки нельзя оставаться ни минуты: у НКВД длинные руки. И твердил, что им нужно в Стокгольм. Качая головой, Татьяна отступала.

Она покинула больницу с рюкзаком, медицинским чемоданчиком и дорожными документами на имя Джейн Баррингтон. Вышла к полукруглой гавани и села на скамейку, наблюдая, как торговцы на рыночной площади укладывают товар и столики на тележки и убирают площадь.

Снова воцарился покой.

Над головой кричали чайки.

Татьяна сидела и ждала, ждала бесконечно, пока не наступила ночь. Потом встала и пошла мимо узкой улицы, ведущей к сверкающей церкви Святого Николая. Она едва взглянула на здание.

И долго бродила по гавани почти в полной темноте, пока не увидела грузовики с желто-голубым шведским флагом, в кузова которых грузили доски, связками лежавшие на земле. Оказалось, что даже по ночам в гавани не затихает жизнь. Татьяна сообразила, что именно в это время переправляются через Балтику товары. Днем грузовики слишком легко обнаружить. Хотя немцы обычно не бомбили суда нейтральных стран, но все случалось. Поэтому шведы наконец начали посылать свои суда и грузовики в составе конвоев. Так объяснял Александр.

Татьяна знала, что грузовики отправляются в Стокгольм, поскольку услышала, как грузчики упоминали название шведской столицы.

Она стояла поодаль, наблюдая, как грузят доски в кузов открытого грузовика. Боялась ли она? Нет. Уже нет.

Дождавшись, пока погрузка будет закончена, она подошла к водителю, показала повязку с красным крестом и сказала по-английски, что она медсестра, что ей срочно нужно попасть в Стокгольм и не может ли он перевезти ее через Ботнический залив за сто долларов. Водитель не понял ни слова, но, когда она показала ему стодолларовую банкноту и произнесла волшебное слово «Стокгольм», с радостью взял деньги и кивнул.

Он не знал ни английского, ни тем более русского, поэтому они не обменялись и тремя словами, что вполне устраивало Татьяну. По пути через непроглядную тьму, прорезанную фарами конвоя, она вспомнила, как впервые поцеловала Александра, когда они были в лесу, в Луге, и она всерьез опасалась, что он сразу же поймет, что ее никогда раньше не целовали. И тогда она решила: «Если он спросит, я обязательно солгу, чтобы он не считал меня такой уж неопытной дурочкой». Она думала так секунду или две, а потом все мысли вообще вылетели из головы, потому что губы его были такими жадными, а поцелуй – таким страстным и потому что в своем стремлении вернуть поцелуй она забыла свою неопытность.

Воспоминания о первом поцелуе заняли почти всю дорогу. Потом Татьяна заснула.

И так и не узнала, сколько они ехали. Последние несколько часов грузовики пробивались сквозь лед, сковавший небольшие острова – предвестники Стокгольма.

– Tack, – сказала она водителю, когда они остановились в гавани. – Tack sa mycket.

Александр научил ее говорить «спасибо» по-шведски.

Татьяна перешла через ледяное поле, стараясь не поскользнуться, поднялась по гранитным ступенькам. И вышла на вымощенную брусчаткой набережную. Она в Стокгольме. В Стокгольме! И почти свободна.

Она медленно побрела по полупустым улицам. Было раннее утро – магазины еще не открылись. Какой сегодня день? Она не знала.

Рядом с доками Татьяна нашла маленькую уже открытую булочную, где на полках лежал белый хлеб. Она показала женщине американские деньги. Владелица покачала головой и сказала по-шведски:

– Bank. Pengar dollars[23].

Татьяна повернулась к двери. Женщина что-то пронзительно крикнула вслед. Татьяна, боясь, что она заподозрит неладное, не остановилась. Она уже была на улице, когда та догнала ее и дала полбулки восхитительно пахнувшего теплого белого хлеба с корочкой и бумажный стаканчик с черным кофе.

– Tack. Tack sa mycket, – поблагодарила она.

– Varsagod, – ответила женщина, качая головой при виде протянутых Татьяной денег.

Усевшись на скамейку у доков, выходивших на полумесяц Балтийского моря и Ботнического залива, Татьяна жадно съела хлеб и выпила кофе. Ничего вкуснее она за всю свою жизнь не пробовала. Поев, она долго не мигая смотрела на голубой рассвет. Где-то там, к востоку от льда, лежал осажденный Ленинград. А еще дальше к востоку пробуждалось Лазарево. И между всем этим гремела Вторая мировая война. Между всем этим существовал товарищ Сталин.

Наконец она встала и бродила по улицам, пока не открылись банки. В одном она поменяла часть американских денег. Став богаче на несколько крон, она купила еще белого хлеба, нашла место, где продавали сыр, даже несколько сортов, и в довершение всего остановилась у кафе, где подали на завтрак не только овсянку и не только яйца, не только хлеб, но и бекон!

Она три раза просила принести еще бекона и решила, что отныне только этот деликатес будет составлять весь ее завтрак.

Но до вечера была еще уйма времени. Татьяна не знала, где может отдохнуть. Правда, Александр говорил, что здесь есть такие отели, в которых сдают номера, не спрашивая паспортов. Совсем как в Польше. Тогда она этому не поверила. Но Александр, как всегда, оказался прав.

Татьяна не только сняла номер, не только получила ключ от комнаты, где было тепло, стояла кровать и из окон открывался вид на гавань. Там оказалась ванная, а в ванной была штука, о которой рассказывал Александр: тот самый душ. Она простояла под горячим потоком не менее часа.

И проспала двадцать четыре.

Семьдесят шесть дней просидела на скамейке у пирса, под крики чаек глядя на восток, мимо залива, мимо Финляндии, на Советский Союз.

Семьдесят шесть дней…

Они с Александром планировали остаться в Стокгольме на весну, ожидая, пока придут документы из госдепартамента. Двадцать девятого мая они отпраздновали бы в Стокгольме его двадцать четвертый день рождения.

Суровость Стокгольма смягчило наступление весны. Татьяна покупала желтые тюльпаны, ела свежие фрукты прямо с лотков рыночных торговцев и мясо: копченую ветчину, свинину и колбасу. И мороженое. Лицо зажило. Живот рос. Она подумывала остаться в Стокгольме, найти больницу, которая взяла бы ее на работу, родить ребенка в Швеции. Ей нравились тюльпаны и горячий душ.

Но чайки жалобно всхлипывали над головой.

Татьяна так и не добралась до церкви Риддерхольм, шведского Храма славы.

Наконец она поехала на поезде через всю страну, в Гётеборг, где без труда спряталась в трюме одного из шведских торговых судов, отправлявшихся в английский порт Харвич в составе вооруженного конвоя. Поскольку Норвегия была оккупирована немцами, существовала опасность воздушных налетов: недаром в Северном море каждый день топили суда. Нейтральная Швеция не желала подобных инцидентов. Татьяне они тоже были ни к чему.

Плавание прошло спокойно. Они пришвартовались у английских берегов, и Татьяна поездом с удивительно удобными сиденьями добралась до Ливерпуля. Из чистого любопытства она купила билет первого класса. Наволочки на подушках были белыми. Хорошо бы ехать в таком поезде в Лазарево, после похорон Даши…

Она провела две недели в неуютном индустриальном Ливерпуле и наконец нашла судоходную компанию под гордым названием «Белая звезда», суда которой раз в месяц отправлялись в Нью-Йорк. Однако обнаружилось, что для проезда требуется виза. Татьяна купила билет второго класса и поднялась на борт. Когда молодой юнга спросил у нее бумаги, Татьяна показала свои дорожные документы из Красного Креста. Юнга сказал, что нужна виза. Татьяна призналась, что у нее нет визы. Тогда он спросил паспорт. Татьяна ответила, что и паспортом не обзавелась. Юноша засмеялся и сказал:

– В таком случае, крошка, вы никуда не плывете.

– У меня нет ни визы, ни паспорта, зато есть пятьсот долларов, которые вы получите, если пропустите меня на борт, – выдавила Татьяна, закашлявшись. Она знала, что пятьсот долларов – огромная сумма, годовое жалованье простого матроса.

Юнга мигом взял деньги и провел ее в маленькую каюту в чреве корабля. Татьяна немедленно легла на верхнюю койку. Александр как-то сказал ей, что занимал верхнюю койку в Павловских казармах. Чувствовала она себя ужасно. На ней был белый медицинский халат, тот, что ей выдали в Хельсинки. Старый давно на нее не налезал, и даже этот с трудом застегивался на животе.

В Стокгольме Татьяна нашла прачечную, где можно было постирать халаты и имелись такие странные штуки, называемые tvatt maskins и tork tumares, куда можно было бросить деньги, и полчаса спустя одежда выходила сухой и чистой: ни многочасового стояния в холодной воде, ни стиральных досок, ни мыла. Только и оставалось, что сидеть и наблюдать за машиной.

Сидя и наблюдая за машиной, Татьяна вспоминала тот последний раз, когда вместе с Александром занималась любовью. Он уходил в шесть вечера, а они встали с постели примерно в пять сорок пять. Как раз осталось время, чтобы одеться, поцеловать ее и выскочить за дверь. Когда они занимались любовью, он лежал на ней, а она не отрываясь смотрела ему в лицо, обнимала за шею, кричала и молила не останавливаться, не кончать, потому что, когда он кончит, должен будет уйти. Любовь. Как там говорят в Швеции?..

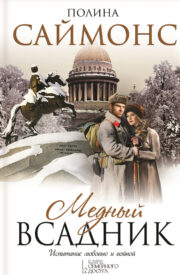

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.