Побурчав о странных причудах своей подруги, Флип на этот раз не перестал дуться и возвратился в дом, из всех сил стараясь не бежать. Поужинает ли он на этот раз в «Кер-Анне»? Об этом его попросила сама госпожа Дальре! Попросила… Эта женщина умела только приказывать и с потаённой непреклонностью направлять шаги того, кого возвысила до звания истомлённого голодом нищего. Однако этот нищий оказался неподвластен унижению и вдали от неё мог без благодарности вспоминать о той, что чистила для него фрукты, наливала прохладительные напитки, чьи белые руки ухаживали за случайно забредшим к ней маленьким миловидным новичком и услужали ему. Но стоит ли называть новичком подростка, которого любовь с детства наделила мужественностью и сохранила в чистоте? Там, где Дама в белом должна была бы встретить лёгкую добычу, охотно спешащую на заклание, госпожа Дальре нашла ослеплённого, но осмотрительного противника. Искажённый мукой рот и протянутые руки нищего не придавали его лицу выражения поверженного раба.

«Он будет защищаться, – предположила она. – Он хранит себя…» Она ещё не пришла к тому, чтобы сказать себе: «Это она его хранит».

Меж тем всё складывалось удачно: Флип от дверей дома крикнул Вэнк, оставшейся на краю песчаной косы:

– Я отправляюсь за второй почтой! У тебя нет поручений?

Она отрицательно замотала головой, и прямые волосы закрутились сияющим колесом. Он же тотчас вскочил на велосипед.

Казалось, госпожа Дальре не ждала его и читала. Но искусно затемнённая гостиная, почти невидимый столик, от которого исходил аромат поздних персиков, кипрской дыни, нарезанной дольками, уложенными звездой, и чёрного кофе в чашке с толчёным льдом уверили его в обратном.

Госпожа Дальре отложила книгу и не вставая протянула ему руку. В сумраке он видел белое платье, белую руку; чёрные глаза, резко подведённые тушью, поднялись на него с непривычной медлительностью.

– Я вас не разбудил? – выдавил из себя Флип, сочтя уместной светскую предупредительность.

– Нет… Определённо нет. Снаружи жарко? Вы голодны?

– Не знаю…

Он вздохнул с искренней нерешительностью; с первого шага в усадьбе у него появилась какая-то жажда и обострённая чувствительность ко всем запахам съестного, которая походила бы на аппетит, если бы не перехваченное спазмой горло. Однако хозяйка дома подала ему блюдце, и он поднёс ко рту серебряную лопаточку, на которой лежала красноватая мякоть дыни, присыпанной сахарной пудрой и пропитанной лёгким ликёром с анисовым привкусом.

– Ваши родители чувствуют себя хорошо, господин Флип?

Он с удивлением взглянул на неё. Она выглядела рассеянной и, казалось, сама не слышала своего голоса. Оттопыренной манжетой рубашки он зацепил ложечку, со слабым звоном маленького колокольчика упавшую на ковёр.

– Какой вы неловкий… Подождите…

Одной рукой она поймала его запястье, другой – засучила до локтя рукав и решительно задержала его обнажённую руку в горячей ладони.

– Оставьте меня! – очень громко крикнул Флип.

Он резко отдёрнул руку. У его ног разбилось блюдечко. В ушах стоял какой-то шум, в нём гулким эхом звучал голос Вэнк: «Оставь!..» – и он обратил на госпожу Дальре растерянно-сокрушённый взгляд. Она не двинулась с места, и отброшенная им ладонь лежала на коленях раскрытой, словно пустая раковина. Флип долго вслушивался в эту исполненную тайного смысла тишину. Он опустил голову. Перед глазами пронеслись непонятные, не связанные между собой видения: то какого-то полёта (так летают во сне), то падения, словно нырка, когда над повернувшимся к небу лицом на воде сходятся круги… А затем без какой-либо порывистости, с обдуманной медлительностью и расчётливой решимостью он доверил свою обнажённую руку её раскрытой ладони.

XI

Когда Флип вышел от Дамы в белом, было, наверное, около половины второго ночи.

Прежде чем выбраться из родительского дома, ему пришлось дожидаться, пока стихнут все звуки и во всех окнах погаснет свет. Запертая на задвижку дверь веранды, деревянный брус, опустившийся от собственного веса, – за ними открывалась дорога, он был на свободе… На свободе? Он шёл к «Кер-Анне», словно в путах, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться, прижимая левую руку к сердцу, опустив голову или задрав её, словно воющий на луну пёс. На гребне уступа он обернулся и посмотрел на оставленный позади дом, где спали его родители, родители Вэнк, сама Вэнк… Третье окно, маленький деревянный балкончик… Вот за этими затворёнными ставнями она, должно быть, спит. Наверное, слегка откинулась набок, уткнувшись лицом в сгиб руки, как ребёнок, спрятавшийся, чтобы поплакать, а её ровно подстриженные волосы веером рассыпались от затылка к щеке.

С самого детства он часто видел её спящей. Он хорошо помнил это её грустно-нежное выражение, появлявшееся только во сне.

Внезапно испугавшись, что она телепатически почувствует его взгляд и проснётся, Флип отвернулся и дальше смотрел только на дорогу, которая белела в молочном сумраке ночи под нарождавшейся луной, направляя его шаги. Тревога и любовь его подруги, лишь слегка ослабленные сном, опустившимся на юную головку, как он чувствовал, неотступно сопутствовали ему. Их тяжесть – гораздо более обременительная, нежели страх шестнадцатилетнего подростка, пустившегося навстречу первому приключению; их тяжесть – кто знает? – была способна превратить грядущее испытание в унизительную повинность, а тщеславную неистовость низвести до робкого любопытства… Но его колебание длилось лишь миг, и, так же прижимая руку к груди и вскидывая голову к луне, он стал бегом спускаться с гребня, на который – уже по дороге домой – поднимался не в пример медленнее.

«Два часа», – напрягая слух, сосчитал он удары башенных часов в деревне. Они звонко отбили сначала четыре четверти вступления, затем с низким гулом дважды ударил большой колокол, и эти звуки мягко проплыли в солоноватом тёплом тумане. Он привычно отметил вслух: «Ветер подул в другую сторону; теперь слышны церковные часы, это к перемене погоды…» Собственные слова долетели до него откуда-то издалека, из прошлой жизни… Он сел на заросший травой край цветочной грядки перед домом, вдруг заплакал, устыдился собственных слёз, но тут же понял, что они доставляют ему удовольствие.

Рядом с ним кто-то шумно вздохнул: то была собака сторожа, неслышно лежавшая у его ног. Она спала на посыпанной песком дорожке. Флип нагнулся, погладил жёсткую щетину и сухой нос четвероногого друга, который догадался не залаять. – Фанфар… старина Фанфар… Но по-бретонски независимый древний пёс поднялся, отошёл в сторону и, как старый мешок, плюхнулся там, где до него нельзя было дотянуться. Отступившие при отливе волны бессильно шлёпали по песку, подобно мокрому белью. Все птицы спали, кроме маленькой совы, не без лукавства подражавшей кошачьему мяуканью то на вершине ели, более светлой, чем окутавший её туман, то на бересклете живой изгороди.

Флип медленно припоминал дневной облик всего, что находилось поблизости, но было неузнаваемым. Тишина ночи, обычно выводящая его из равновесия, теперь служила ему убежищем, помогала потихоньку восстанавливать прерванную связь со своей прежней жизнью, с приветливой Бретанью и её вечным летом (других времён года он здесь не знал), с буйством красок, запахов, света, внезапно слепившего глаза или скромно обволакивавшего всё туманным сиянием… Столы, стулья и даже цветы, казалось, утратили равновесие; мебель нетвёрдо стояла на своих козьих ногах, цветы оторвались от бархатистой наземной листвы, и их стебли словно бы плавали в прозрачной воде. Всё стало предательски неверным: и место, и природа, ибо во власти женской руки, желанных губ было потихоньку уничтожить весь этот спокойный мир. И вот такой вселенский катаклизм свершился по мановению белой обнажённой руки, аркой поднявшейся над ним, словно радуга в небесах после грозы…

Но по крайней мере теперь все треволнения позади. Они оставили после себя лишь утомление пловца, переплывшего реку, и благодарность ко всему и вся – чувство, для которого не существует слов: оно знакомо тому, кто, потерпев кораблекрушение, достиг берега. Ему повезло больше, чем многим молодым людям, которые испытывают подлинные муки от того, что долгое тревожное ожидание, исполненное невероятных видений и грёз, сменяется заурядным удовольствием, кладущим пределы их фантазии. Нет, он возвращался подавленный лишь неким вполне естественным отупением: так подвыпивший гуляка вдруг обнаруживает, что при каждом его движении внутри переливается перегоревшее вино, утратившее свой терпкий аромат и уже не бодрящее.

До рассвета было ещё далеко, но небо уже разделила пополам невидимая черта, и с востока оно чуть посветлело. Какой-то маленький зверёк – крыса или ёжик – тихо шуршал поблизости и скрёб землю. Первое дуновение ветерка, предвестника зари, подхватило несколько лепестков, затем, обронив их, утихло, и всё внезапно снова замерло без движения. Далёкие часы мечтательно пробили три раза, первый удар показался звонким и близким, а два остальных приглушил порыв ветра. Пара куликов пролетела так низко, что Флип услышал, как крылья рассекают воздух, потом до него долетели их крики над морем. В памяти, ещё не наученной наглухо затворяться от неуместных воспоминаний, они разбудили картины безмятежно протёкших пятнадцати лет когда рядом с ним на ярком прибрежном песке подрастало очаровательное дитя, держа головку прямо и ровно, словно пшеничный колосок.

Он встал, хотя это стоило ему немалых усилий: тот, кто пришёл сюда, к белой калитке, к старому псу, должен был встретиться здесь с самим собой – с мальчиком, только что с опаской выбиравшимся через эту калитку к «Кер-Анне», с подростком, рассеянно погладившим лежащего пса. Но он был пока не способен на это.

Флип прикрыл лицо руками. Ладони были горячи и казались нежнее обычного: кожа напиталась запахом, который он не смог распознать, однако сам воздух вокруг был пропитан тем же ароматом пахучих трав с суховатыми ломкими листочками. В этот миг сквозь жалюзи в комнате Вэнк пробилась и тотчас погасла полоска света.

«Она не спит. Она посмотрела, который час. Почему она не спит?»

Стены не помешали ему видеть, как, протянув руку, Вэнк зажгла лампу, посмотрела на маленькие медные часики, затем откинулась на подушку, потушила свет, и в комнате запахло здоровым чистым детским телом и лавандой. Из-за ночной духоты загорелое плечо с белой полоской на месте бретельки купального костюма было обнажено, и всё длинное, сильное тело его подружки, так ему знакомое, год от года расцветавшее, не обманывая его ожиданий, вдруг как бы въяве предстало перед ним. Такое видение его ошеломило.

Что общего между этой плотью, фатально обречённой тенетам любовной муки, и другим женским телом, приученным к нежным ухищрениям, наделённым искусительной привлекательностью, со страстной непреклонностью увлекавшим свою жертву в дебри лживой премудрости, помрачающей разум и волю?

– Никогда! – громко произнёс он.

Ещё вчера Флип со спокойным сердцем намечал сроки, когда Вэнк будет ему принадлежать. Сейчас, бледный и опустошённый познанием, оставившим после себя сладостную дрожь поражения, он и духом, и плотью отвращался от этой мысли, отшатывался, ужасаясь бессмысленной греховности былых грёз…

– Никогда!

Быстро светлело. Но ни единое дуновение не тревожило солоноватой дымки, повисшей над землёй и расслоившейся под лучами нарождающейся зари. Флип переступил порог дома, бесшумно прокрался в свою комнату, ещё полную душным ночным сумраком, и распахнул ставни, торопясь увидеть в зеркале своё новое лицо, лицо мужчины…

Он разглядывал впалые щёки, усталые глаза, обведённые синими кругами и оттого выглядевшие очень большими и полными немого томления, губы, только что касавшиеся накрашенного рта и яркие от следов помады, спутанные волосы на лбу. Это лицо, внушавшее скорее жалость, чем горделивое любование, с большим успехом могло бы принадлежать не мужчине, а смертельно измученной девочке.

XII

Когда Флип засыпал, щеглы громкими криками уже требовали, чтобы Вэнк дала им зёрен: по утрам Вэнк рассыпала пригоршнями для них корм. Их щебет безжалостно вторгался в его смутные первые сновидения, словно витые заусеницы какого-то железного обруча, стянувшего череп. Раздражающее великолепие утра наполнилось квохтанием несушек, жужжанием пчёл, трескотнёй косилки, и он совсем проснулся. Море зеленело под солнцем, вспененное свежим северо-западным ветром, а под окном, вся в белом, звонко смеялась Перванш.

– Что это с ним? Флип, что с тобой стряслось? У тебя сонная болезнь?

И взрослые, Призраки, почти потерявшие очертания, будто старые пятна на стене или плесень и мох, достославные Тени, отринутые втайне бунтующими подростками, там же под окном повторяли на все лады:

– Что это с ним? Не иначе он переел мака!

Флип поглядел на них с высоты. Его полуоткрытый рот, несказанный ужас, запечатлевшийся во всех чертах его лица, и бледность испугали Вэнк; она перестала смеяться, вслед за ней притихли и взрослые.

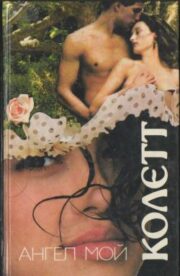

"Неспелый колос" отзывы

Отзывы читателей о книге "Неспелый колос". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неспелый колос" друзьям в соцсетях.